Ob es in der Kunst wie in der Dentaldiagnostik, der Computertechnologie oder auch in der Technik der Nassrasur einen Fortschritt gibt, ist strittig. „Orchesterutopie“, das jüngste Konzert der Reihe „Musik der Zeit“ des Westdeutschen Rundfunks in der Kölner Philharmonie, machte jedenfalls noch einmal klar, wie schwer es uns fällt, daran wirklich zu glauben.

Köln, Philharmonie, im Juli. – „Das gehört noch nicht zum Konzert!“ Thomas Kessler hat ein Problem. Dass der Pausengong das Publikum schon so früh zurückholt, hat er irgendwie nicht bedacht. Etwas verzweifelt mit seinem Mikro und den Armen rudernd steht er in der Saalmitte, um sich Lautstärken zuspielen zu lassen. Das macht zwar sonst der Dirigent in der Probe, aber der ist in diesem Fall ziemlich abgemeldet. Das Stück, das zur Erstbesteigung ansteht (ein Ausdruck, auf den uns ein auf dem Programmheft abgebildetes imposantes Gebirgsmassiv aufmerksam macht) – „Utopia II für Orchester mit Stimmen und Live-Elektronik“, Auftragswerk des WDR Sinfonieorchesters – geht, wie sich zeigen wird, (fast) ohne Dirigenten. Deshalb muss der Komponist jetzt selber ran. Dessen Blick schweift suchend durchs Rund. „Wo ist die Harfe?“ Da, ganz links oben bewegt sich was! Eine Dame winkt Kessler zu. Unter ihr das irritierend leergefegte Podium der Kölner Philharmonie. Die befrackten Orchestermusiker stattdessen verteilt auf den Rängen, seitlich, hinter den Stuhlreihen. Endlich! Die Harfe ist eingestellt. Thomas Kessler kann sich nun den Perkussionisten zuwenden. Immer mehr Leute strömen zu ihren Plätzen. Bin ich zu spät? Nein, durchaus nicht!, wird fröhlich zurückgerufen. Heiterkeit kommt auf. Wieder muss sich Thomas Kessler erklären. „Nein, das gehört noch nicht zum Stück!“ Dann geht das Licht aus. Wo ist der Dirigent? Alles wartet. Auf einmal, nach bewährtem Ritual, eilt Jonathan Stockhammer von der Seite auf die Bühne, aber nur, um im Sauseschritt nach oben abzubiegen. Dort müssen die Leute aufstehen, damit er zur Mitte gelangt, wo sein Pult ist. Des Dirigenten zwangloser Freizeitlook deutet dabei auf leicht geänderte Rollenverteilung. Doch nicht deshalb schaut Stockhammer verwundert drein. Es gibt ein weiteres Problem. Raunen im Publikum. Endlich erlöstes Aufatmen, als ein dienstbarer Geist unter Szenenapplaus die Partitur herbeiträgt. Es kann losgehen. Wer sagt denn, dass es ein Zuckerschlecken ist, wenn die Utopie den Konzertsaal betritt?

Neuland unterm Pflug

Das Klangergebnis von „Utopia II“ ist von zähfließender, latent breiiger Natur. Die feine Artikulation, zu der das WDR Sinfonieorchester weiß Gott fähig ist (wie sich an diesem Abend bei den beiden Korrespondenzwerken, den „Vier Orchesterstücken“ von Hans Abrahamsen, vor allem aber an Debussys „Jeux“ zeigen wird) – diese Feinheit geht in der grummelnden Vielstimmigkeit des Stücks verloren, trotz unbestritten lichter Momente mit ansprechenden Farben, einem tremolierenden Horn etwa, ringmodulierten Flöten, einem gefiltertem Gong. Doch am diffusen Gesamtbild änderte dies wenig. Nicht überall (mit dieser Erkenntnis wurde der „Musik der Zeit“-Besucher an diesem Abend nach Hause entlassen) ist Orchesterutopie drin, wo eine solche draufsteht.

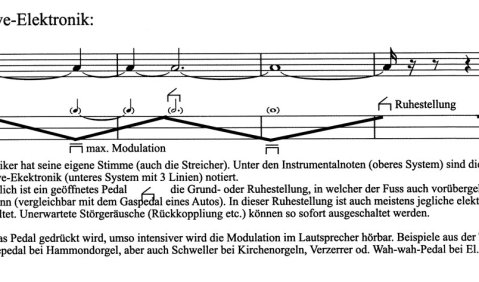

Wie auch anders, wenn ein im Raum verteiltes Hundert-Mann-Orchester zusätzlich zu den konkreten Klängen aus einhundert Lautsprechern zu hören ist? Dabei hatte Thomas Kessler eigentlich keine Zweifel an seinem Anspruch aufkommen lassen, mit „Utopia II für Orchester mit Stimmen und Live-Elektronik“ definitives Neuland betreten zu haben. Im Einführungsgespräch zeigte sich der sympathische Musiker ganz und gar fasziniert von der Geschwindigkeit, mit der die Computertechnologie es ermöglicht habe, eine von jedem einzelnen Orchestermusiker individuell steuerbare Live-Elektronik zu realisieren – ohne Zweifel eine technologisch-logistische Meisterleistung. Schon beim Weimarer Kunstfest 2009 hatte Kessler seinen Utopia-Prototyp vorgestellt, indem er jedem Instrumentalisten der Weimarer Staatskapelle neben den Notenständer ein entsprechendes Equipment zur Seite stellte, wie es heute jede einigermaßen avancierte Rockband im Instrumentenkoffer hat: Laptop, Verstärker, Dynamikpedal, Mikrophon, Lautsprecher.

An besagter Aufrüstung des Orchestermusikers arbeitet Kessler seit Langem. Schon bald hatte er sich, nach Studium bei Heinz Friedrich Hartig, Ernst Pepping und Boris Blacher der Elektronik verschrieben. Seinerseits tätig als Lehrer für Komposition und Musiktheorie an der Musik-Akademie, hat er dort das Elektronische Studio Basel ins Leben gerufen und dabei, wie er im Verlauf der Kölner Einführung gestand, immer auf zwei Dinge gehofft: die wachsende Offenheit der Musiker sowie auf den Fortschritt der Technik. Beides sei jetzt gegeben. Lobend sprach Kessler vom Engagement der Kölner Orchestermusiker, die ihn immer wieder ermuntert hätten. Deshalb und wegen der rasanten Technikfortschritte habe er sie jetzt angehen können, seine alte Idee der „multiplen Live-Elektronik“. Darunter ist zu verstehen, dass tatsächlich „jedes einzelne traditionelle Orchesterinstrument mit einem individuellen live-elektronischen Setup verbunden wird“. Dergestalt entstehen „autonome Einheiten mit eigenem Lautsprecher. Das Orchester wird nicht – wie sonst üblich – durch Mikrophone in einem zentralen Mischpult zusammengemischt, verfremdet und dann wieder in die großen Lautsprecher im Saal geschickt.“ Darin scheidet sich für Thomas Kessler die alte und die neue Welt. Dass sein Vokabular dabei einen missionarischen Tonfall mit leichter Verteufelungs-Tendenz annimmt, gehört offenbar mit zum Ereignis „Utopie“ wie es die Chronisten seit den Tagen des Münsteraner Täuferregiments verzeichnen. Kollateralschaden, historisch.

Buhmann Klangregisseur

In diesem, in Kesslers Fall ist der Buhmann der Dirigent im Allgemeinen, der Klangregisseur im Besonderen. Noch das kommentierende Programmkonzept des Veranstalters war von solcher Schwarz-Weiß-Malerei nicht gänzlich frei, indem es seinerseits (wahrscheinlich frei nach Canetti) die „Allmacht des zentralen Klangregisseurs“ beschwor. So richtig strahlend erscheint die Zukunft des verkabelten Orchesters nämlich erst dann, wenn die Figur und die Institution des musikalischen Leiters in ein dämonisches Licht gerät. Thomas Kessler: „Eine traditionell orientierte Live-Elektronik ist daher im Grunde eine ungeheure Vernichtungsmaschinerie für die musikalischen Einzelenergien, die in einem Sinfonieorchester schlummern.“ Starker Tobak. Zum einschlägigen Hebe-Pathos „schlummernder“ Energien gesellt sich postwendend die steile Polemik gegen den Kontrollfreak am Mischpult, in dem das Stockhausen-Weichbild ziemlich gut dechiffrierbar ist. Spricht Thomas Kessler von der „herkömmlichen Verbindung von Orchester und Live-Elektronik“ meint er die „Idee eines Klangregisseurs, der alles in seiner Hand und unter seiner Kontrolle hat, selbst wenn er nie als Musiker in einem Orchester gespielt hat“. Klarer Fall! Vor uns haben wir die einigermaßen sozial unverträgliche Mischung aus mad scientist, Expropriateur und Eroberer. „Der Gesamtklang wird von ihm einer rentabilisierten Klangproduktion unterworfen, nicht aber die differenzierte Qualität jedes einzelnen Musikers genutzt.“ Dagegen kann Kessler, frei nach Brechts Galilei, der Menschheit nun ins Journal schreiben: Mischpult (= Klangregisseur) abgeschafft!

Ohne Netzstecker

Nur gut, dass das geknebelte Orchester, von aller Verkabelung befreit, mit einer hinreißenden Wiedergabe von Debussys „Jeux“ den Beweis antreten konnte, dass die Utopie nicht am „liveelektronischen Setup“ hängt und drin sein kann, selbst wenn sie nicht draufsteht. Vom Debussy’schen Spiel, hingezaubert unter aufrechter missionarischer Hingabe vom WDR Sinfonieorchester unter Jonathan Stockhammer, sahen wir uns jedenfalls ergriffen und davongetragen, wie es eigentlich nur sein kann, wenn wir in den Kraftraum einer Utopie eingetreten sind. Eine, von der wir eigentlich nicht genau wissen, wie sie heißt und wie wir sie beschreiben können. Vielleicht mit Worten (an die das Programmheft nun dankenswerterweise auch erinnerte) eines Herbert Eimert, dem visionären WDR-Redakteur der ersten Stunde. Der hatte zu „Jeux“ folgendes notiert: „Immediatives Malen, ornamentales Bewegungsspiel von Figuren und Klängen, neuartig fließende Form ohne Formbürokratie, durchsichtig, diskret, frei sich entfaltend, ohne choreomanische Aufdringlichkeit, ohne sinfonischen Tiefsinn“ – und, wie man hinzufügen darf, ohne Netzstecker.

Bliebe nachzutragen, dass das ebenso erwartungsvoll wie zahlreich erschienene Publikum in der Kölner Philharmonie sich am Ende aussuchen konnte, wie es die Programmfolge dieses denkwürdigen „Musik der Zeit“-Konzerts verstehen wollte. Kesslers „Utopia II“, das Schlussstück, als Höhepunkt oder die Mitte, Debussys Meisterwerk aus dem Jahr 1913 als wahres Zentrum? In jedem Fall war, im Unterschied dazu, Risiko die Sache des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen nicht. Von dessen „Fire Stykker for Orkester“, basierend auf vorangegangenen Klavierkompositionen, wurde im Einführungsgespräch vermutet, dass wir es hier mit Transskriptionen zu tun hätten, was Abrahamsen bestritt. Vielmehr verstehe er sich als „painter“, was man im Sinne eines Hineinhörens in die Echowirkung post-neoromantischer Übermalungen verstehen durfte. Diese hatten dann die Eigenschaft, niemandem weh zu tun.