Als August Halm (1869–1929) während des Ersten Weltkriegs am Lehrerseminar in Esslingen als Violin- und Klavierlehrer tätig ist, kommt er zu dem Schluss, dass sich das Musikleben von Grund auf ändern müsse und dass eine – wie Halm es nennt – Reformation des Musiklebens nötiger sei als die Komposition von neuen Werken. Seine Ideen sind heute, über 100 Jahre später, aktueller denn je.

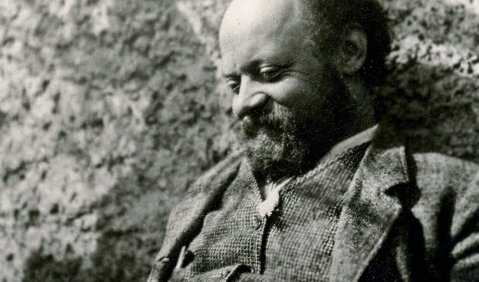

Die Musik nicht allein den Fachleuten überlassen: August Halm, Wickersdorf etwa 1906–1910. Foto: Archiv der deutschen Jugendbewegung

Von der Kunst, hinter die Noten zu sehen

Als August Halm im Februar 1929 überraschend stirbt, ist er vorwiegend als Musikschriftsteller, Musikpädagoge und Vortragsreisender bekannt. Von Halms „Einführung in die Musik“ (erschienen 1926) werden bis 1928 etwa 6.000 Exemplare verkauft und von seiner Monographie „Beethoven“ allein im Erscheinungsjahr 1927 etwa 1.000 Stück. Einem breiten Publikum bekannt geworden ist Halm aber bereits 1913 mit seinem kontrovers aufgenommenen Buch „Von zwei Kulturen der Musik“, in dem er sich kritisch mit der Musik Beethovens und ihrer Wahrnehmung im Kaiserreich auseinandersetzt, was zu dieser Zeit noch für große Aufregung sorgt. Halm selbst hätte sich in erster Linie als Komponist bezeichnet. Seine Musik jedoch, die ab 1927 im Bärenreiter-Verlag erschienen ist und von der ein beträchtlicher Teil gedruckt ist, hat sich zu Lebzeiten und auch danach nicht durchgesetzt, obwohl sie gerade in den 1920er-Jahren vermehrt gespielt wurde. Halms „Konzert für Streicher in c-Moll“ (komponiert 1913) etwa haben 1928 die Berliner Philharmoniker uraufgeführt und seine „Sinfonie A-Dur“, deren Uraufführung 1925 im Rahmen eines Abonnementkonzerts des Württembergischen Landestheaters stattfand, hat Halm 1928 als Dirigent mit dem Orchester des Ostmarken Rundfunks in Königsberg aufgeführt.

Halm war einer breiteren Öffentlichkeit nicht nur als Musikschriftsteller bekannt, sondern auch als Pädagoge. Er unterrichtete als Instrumentallehrer, Chor- und Orchesterleiter an den Reformschulen in Haubinda (1903–1906) und Wickersdorf (1906–1910 und 1920–1929). In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war Halm Musikdirektor der Ulmer Liedertafel (1910/11) und Vortragsreisender sowie Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung Stuttgart (1913/14). Während des Ersten Weltkriegs war er als Violin- und Klavierlehrer am Evangelischen Lehrerseminar in Esslingen tätig. In dieser Zeit publizierte er seine Violin- und die Klavierübung. In beiden Lehrwerken geht es nicht so sehr um Musikstücke, sondern um das Spielen mit den musikalischen Elementen und um Improvisation. Die von Halm entwickelten Ideen sind noch heute höchst innovativ zu nennen. Halm, der 1869 in Großaltdorf bei Schwäbisch Hall geboren wurde, hatte, nachdem er ein auf Wunsch der Mutter begonnenes Theologiestudium in Tübingen nach dem Vikariat abgebrochen hat, in München an der Königlichen Akademie bei Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901) Komposition studiert, sowie Violine bei Franz Brückner (1838–1915) und Dirigieren bei Ludwig Abel (1835–1895). Nach dem Studium war er zuerst in Heilbronn (1896–1899) und Stuttgart (1899–1903) Chorleiter, Privatlehrer, Musikkritiker, Musikschriftsteller und ausführender Musiker.

Halm fordert in seinem 1920 veröffentlichten Aufsatz „Gegenwart und Zukunft der Musik“ grundlegende, systemische Veränderungen, eine Reformation des Musiklebens im Sinne Luthers, eine Revolution von unten: „Wir kamen immer mehr in die Musikermusik hinein, aus der Liebhabermusik heraus. Die Musik wurde immer mehr den Fachleuten übergeben, so wie auch einmal die Religion den Priestern überliefert war, bis wieder einer die Lehre vom allgemeinen Priestertum zu verkünden den Mut fand. Eine solche Reformation täte uns auch in der Musik not […]. [W]ir müssen mit der Unmöglichkeit rechnen, daß das musikgeschichtlich Wichtige jetzt nicht auf dem Feld des freien Komponierens, sondern auf dem des Unterrichts, der musikalischen Erziehung vorgeht. Es genügt uns nicht […], daß man den Schüler mehr ins Verständnis fertiger Werke einweiht: wir bekennen uns letzten Endes zu der Musik-Anschauung und -Gesinnung des großen Bach, […] der zum Beispiel, seine Inventionen nicht schrieb, damit man sie bloß lerne […] sondern, daß man durch sie gleichfalls ‚gute Inventiones selbst bekomme und solche gehörig ausführen lerne.‘“ (August Halm: Gegenwart und Zukunft der Musik, in: das Hohe Ufer 2, Heft 8/9 (1920), S. 140 f.)

Ein neues Level musikalischer Bildung

Halms Gedanke ist: Das Musikleben ist nur zu sichern, wenn die Menschen, die es tragen, die Musikliebhaber, die zum größten Teil das Publikum bilden, lernen, hinter die Noten zu sehen, um so neue und alte Werke besser beurteilen zu können. Er fordert ein völlig neues Level an musikalischer Bildung, um das Publikum urteilsfähiger und verantwortungsbewusster zu machen. Natürlich entspringen Halms Forderungen zum Teil auch seiner Abneigung atonalen Bestrebungen gegenüber, durch die er die Musik an sich in Gefahr sieht, aber heute gilt es, Halm nicht nur als Kritiker zu begreifen, sondern über seine konstruktiven Vorschläge für die Erneuerung des Musiklebens nachzudenken. Um in den Menschen, die sich mit Musik beschäftigen wollen, ein tieferes Verständnis und eine größere Wertschätzung sowohl für Musikwerke als auch für die Musik als solche zu wecken, müsste man sich also – so könnte man Halms Vorstellungen in die Gegenwart übertragen – im Musik- und Instrumentalunterricht nicht nur mit Komponisten und Stücken beschäftigen, sondern die Basis dafür legen, dass die Schüler auch die harmonischen Grundlagen praktisch anwenden können: sei es bei einer Improvisation, bei der Begleitung eines Liedes oder beim Reduzieren einer Partitur zu einem spielbaren Klavierauszug, der die Substanz des Stückes enthält. Dies wäre musikalische Bildung im weiteren Sinne und ein kreativer, spielerischr Umgang mit Musik und nicht so sehr mit Musikstücken.

Die Musik nicht allein den Fachleuten überlassen: August Halm, Wickersdorf etwa 1906–1910. Foto: Archiv der deutschen Jugendbewegung

In diesem Sinne sind auch Halms Lehrwerke, die „Violinübung“ (1916) und „Klavierübung“ (1918/19), zu verstehen: Halm lässt die Schüler eigene Strich- und Fingerübungen ausdenken, regt an, Begleitfiguren und signalartige Themen zu erfinden und zu vergleichen sowie nach harmonischen Gerüstskizzen erst Figurationen und später kleine Präludien zu improvisieren. Diese Unabhängigkeit vom Notentext, die man unter dem Motto „Musik ist mehr als Musikstücke“ zusammenfassen könnte, erleichtert wiederum das Kennenlernen und Verstehen von Stücken, das Blattspiel und die Analyse spieltechnischer Probleme, was Halm „hinter die Noten sehen“ nennt. Er gibt außerdem wertvolle Anregungen, die das Üben abwechslungsreicher und produktiver machen. Dabei umkreist er das jeweilige technische Problem in unzähligen Varianten (was in der Sportpsychologie heute differenzielles Training genannt wird) und bietet so eine Alternative zum einschleifenden Üben.

Gesellschaftliche Dimension

Halms Forderung ist also: Wenn Musik mehr als Unterhaltung sein soll, dann ist man es der Musik schuldig, sich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen – nicht nur mit den Werken, sondern mit der Musik selbst: Wenn man in der Lage ist, sie wirklich zu verstehen, hinter die Noten zu sehen, mit musikalischen Elementen zu spielen, zu improvisieren und Musik zu beurteilen, dann konsumiert man Musik nicht einfach „wie ein Glas Burgunder“, um Halms eigene Worte zu verwenden.

Musik hat auch noch, und auch davon schreibt Halm bereits 1906 in einem Aufsatz, immer eine weitere Dimension: Wenn sich Menschen treffen, um Musik zu machen, ganz egal, ob das zwei Menschen sind, eine Blaskapelle oder ein Sinfonieorchester, dann schaffen sie beim Musizieren immer etwas, das größer ist als sie selbst. In Musikstücken sind auch soziale Konstellationen abgebildet: Zuhören, streiten, miteinander sprechen… Denn Musik ist immer Dialog – ein Dialog der musizierenden Stimmen. In der Musik findet sich also das Modell einer idealtypischen Gesellschaft, in der man sich zuhört, in der man aufeinander achtet, in der man streiten kann, aber am Ende immer wieder zusammenfindet. Auch in diesem Sinne hat uns August Halm also auch heute noch etwas zu sagen.

Literatur:

- Musikalische Erziehung, in: Neue deutsche Schule 1, Heft 2 (November/Dezember 1906), S. 58–62.

- August Halm: Bildender Klavierunterricht, in: Die Freie Schulgemeinde 7, Heft 4 (Juli 1917), S. 103–118.

- August Halm: Vom Musikleben: Meister und Volk, in; Die Hochschule 1, Heft 9/10 (1917), S. 39–46.

- August Halm: Unser Musikleben: Volkskunst oder Luxuskunst?, in: Die Tat 9, Heft 2 (1917/18), S. 146–153.

- August Halm: Gegenwart und Zukunft der Musik, in: das Hohe Ufer 2, Heft 8/9 (1920), S. 134–142.

- Karl Theodor Schmid: August Halm, Gustav Wyneken und der Musikunterricht im Nagolder Seminar vor 35 Jahren. Unveröffentlichtes Typoskript, o. O. o. J., S. 1–8 (AdJb N 9, 4).

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!