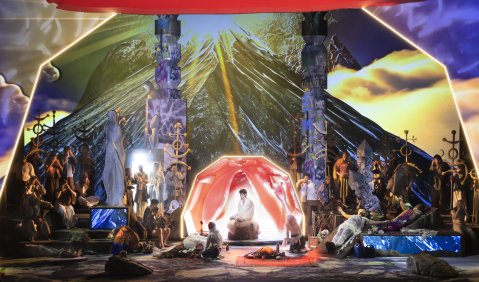

Wenn man versucht, bei der Beschreibung einer Szene mit einer Überfülle von Einfällen (vulgo: Mätzchen) klarzukommen, mit der in manchen Inszenierungen die Bühne gefüllt wird, dann borgt man sich von der Malerei den Begriff des Horror vacui aus. In der jüngsten Inszenierung von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ an der flämischen Oper in Gent lässt sich der Begriff sogar in seinem ursprünglichen Sinne anwenden. Weil Regisseurin Susanne Kennedy und Markus Selg, die beide für das Konzept stehen, diese Scheu vor der Leere mit einem bis zum Geht-nicht-mehr vollgestellten (um nicht zu sagen vollgerümpelten) Tableau zu bekämpfen versuchen und das Ganze obendrein mit einem Overkill von dauerflutenden Landschafts-, Struktur- und Fantasievideos verbinden.

Parsifal in Gent. Foto © OBV/Annemie Augustijns

Himmelfahrtskommando – An der Flämischen Oper in Gent muss sich Parsifal jetzt aus einer Flut von Bildern retten

Gegen diese optische Reizüberflutung können sich zwar sowohl der scheidende GMD Alejo Pérez und sein Orchester als auch die durchweg exzellenten Protagonisten behaupten und damit für eins von zwei Wundern dieses Abends sorgen. Der Argentinier Pérez gehört mit knappen 1 Stunde 40 Minuten für den ersten Aufzug zu den Dirigenten einer zügigeren, frischen „Parsifal“-Gangart. Und das Orchester zieht willig und ohne weihräuchernden Vernebelungsehrgeiz mit. Zudem kann er speziell auf eine Parsifal-Tradition in Flandern bauen, gehörte doch Antwerpen 1914 mit zu den ersten Häusern außerhalb Bayreuths, die sich nicht mehr um die Festlegung des Meisters, dass dieses Werk nur in seinem Festspielhaus erklingen sollte, kümmerten.

Für das andere Wunder sorgt Parsifal Christofer Sokolowski. Er ist der Retter. Im Stück und diesmal auch des Stückes. Natürlich stimmt das nicht ganz. Jedoch lohnt es sich, sich voll und ganz auf ihn zu konzentrieren und als Zuschauer dem Dauerfeuer der flutenden Bildschirmschoner-Optik standzuhalten. Vor allem wegen der Empathie, die er durch sein unverstelltes Charisma eines verletzlichen, naiv staunenden, mitfühlenden jungen Mannes auf sich zieht. Dazu kommt seine markant kraftvolle, ausdrucksstarke, baritonal gefärbte Stimme. In der Wagnergemeinde war der 1991 geborene immer noch jungenhaft wirkende US-Amerikaner schon mit seinem Lohengrin-Debüt in Bremen aufgefallen (siehe NMZ-Kritik vom 17.09.24). Auch er ist zwar in das Tableau gebannt, mit dem die Bühne vollgestellt ist, hat aber in der Bühnen- bzw. Projektionsrückwand-Mitte so etwas wie eine eigene, gebrochen verspiegelte und mit einer separaten Videobespielung versehene Höhle. Eine Herzkammer der Rituale sozusagen. Das sieht manchmal nach Blutbahn, dann wieder wie das Innere eines Alien-Raumschiffes aus. Manchmal wallt es da auch nur gegen die Phantasiebilder der großen Leinwand an. In dieser Höhle liegt der nur mit einem abgerissenen, weißen Leinenhemd bekleidete und von einer Decke geschützte erst unerkannt und abgewandt. Hier schwebt er später auch mal im Schneidersitz als Hologramm.

Zu einem die Aufmerksamkeit bannenden Höhepunkt wird sein ungläubiges Staunen über das, was die Truppe um ihn herum so an vielsagenden, gleichwohl immer gemessenen Gesten so bietet. Vielleicht bei einer Rast im Irgendwo, um sich mit Ohm-Ohm-Yoga oder selbst gemachten Ritualen samt sich auftürmender Gralsmusik zu entspannen oder in einen anderen emotionalen Aggregatzustand zu versetzen. Oder was auch immer. Es genügt, wenn man dabei dem Gesichtsausdruck von Parsifal folgt und sich insgeheim mit dessen Staunen über diesen Bedeutungsimitationszirkus verbündet. Weißt du, was du sahst? Nicht die Spur. Höchstens lauter sinnentleerte Rituale.

Das lebenserhaltende Wunder der Gralsenthüllung muss hier nicht nur ohne einen aufleuchtenden Kelch auskommen. Dem vor sich hinleidenden Amfortas (sehr kraftvoll und keineswegs angekränkelt: Kartal Karagedik) wird kein einziges Tröpfchen Blut abgezapft. Immerhin. Offensichtlich hat sich in dieser digitalen Scheinwelt das Ritual schon vollkommen zum So-tun-als-ob verselbständigt. An ein Holodeck auf der Enterprise erinnern viele Bildsequenzen. Und wenn wir schon mal dabei sind: Auch von der Düsternis des implodierten Heimatplaneten von Mr. Spock, dem Vulkan, haben die Videoschöpfer wohl mal genascht.

Für Klingsors (mit bewusst finsterer vokaler Geste: Werner Van Mechelen) braucht’s hier kein eigenes Setting. Auch die Nummer mit dem Speer, den Parsifal ergreift, ein Kreuz schlägt und so dessen Reich zum Einsturz bringt, versandet auf der Bühne in einer Ersatzhandlung mit zwei Speeren, den Rest deuten die Videos an.

Parsifal in Gent. Foto © OBV/Annemie Augustijns

Dass sich die Geschichte bei Wagner (wenn auch für alle Nichtgläubigen mit einem Rest Nichtverstehen) auch um das vermeintlich Sündhafte im Umgang der (seinerzeit noch unbestritten zwei) Geschlechter miteinander geht, hat sich in Gent zumindest so weit erledigt, als dass auch im Gral Frauen und bei Klingsors Truppe Männer ganz selbstverständlich unterm Stammpersonal sind. Ignorieren ist auch eine Möglichkeit. Dafür kommt es dann am Ende ganz dicke. Dass Parsifal wirklich „richtig“ als König gekrönt wird und prachtvoll umstrahlt in den Himmel auffährt, das hat man so wirklich noch nie gesehen. Dazu flattert hinter ihm eine Taube in einer Endloschleife. Und man fragt sich, ob die Regie sie das zufällig oder absichtlich in einer Stellung machen lässt, die sie als eine irdische Verwandte des Angelus Novus von Paul Klee ausweist, in dem Walter Benjamin ja den berühmten Engel der Geschichte erkannt hat. Schon, weil die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt stirbt …

Im Programm wird Susanne Kennedys Diktum kolportiert, dass man ihren ästhetischen Ansatz als Versuch eines totalen Theaters betrachten kann. Fragt sich nur, ob dieses totale Theater von Kennedy & Selg mit einer Ästhetik, die in einer postdigitalen Gegenwart verortet ist, in der die Grenzen zwischen virtueller und analoger Realität verschwimmen (so umschreiben es beide im Programm), es wirklich vermag, über die Wirkung des Gesamtkunstwerkes, wie Wagner es verstehen wollte, hinauszugehen vermag, oder dem auch nur gerecht wird. Gerade im Vergleich mit anderen inhaltlich und formal dezidiert ambitionierten „Parsifal“-Inszenierungen von Sebastian Baumgarten (Kassel), Calixto Bieito (Stuttgart) über Christoph Schlingensief (Bayreuth) bis Romeo Castellucci (Brüssel) ,Tatjana Gürbaca hier an der Flämischen Oper kann man daran zweifeln. Im Grunde führen die beiden lediglich das Bayreuther Experiment von Jay Scheib weiter, der mit den AR-Brillen eine zusätzliche Ebene der Bühnenrealität schuf, aber sich dabei in der Belanglosigkeit der demonstrierten technischen Möglichkeiten verlor. Insofern muss man dem Genter Experiment dankbar sein, weil es Grenzen der Erweiterung des Visuellen und der Rezeption aufzeigt, indem sie sie beherzt überschreitet.

Was gelingt, ist die Rückkopplung ins Innere dieses Parsifal, weil dessen Darsteller dafür tatsächlich das Format hat. Was schmerzhaft fehlt, ist eine erkennbare Rückkopplung in die analoge Realität, aus der die Zuschauer kommen. Hier ein LSD auf den Totem-Oblisken, da mal in die Höhe gehaltene Gedankenskizzen (als wäre man in einem Jonathan Meese-Happening) reichen nicht. Und das nicht nur, weil sie in der Tiefe des Zuschauerraumes gar nicht zu erkennen sind. Vom Entschlüsseln ganz zu schweigen. Diese Art von handwerklicher Unschärfe wird richtig ärgerlich, wenn die Yoga-Gruppe mit ihrer Arme-hoch- und Hände-an-die-Brust-Gymnastik den Blick auf die grandiose Performance von Parsifal verdeckt.

Schade, dass Dshamilja Kaiser als stimmlich fulminant auftrumpfende, textverständliche Kundry vor allem aufs Statuarische beschränkt bleibt. Den Wagner-Recken Albert Dohmen hier als mustergültig singenden und mit würdigem Habitus davonkommenden Gurnemanz zu erleben, ist ein besonderes Vergnügen. Das Tableau-Arrangement und die nahezu ausgeblendete Bewegungsdynamik kommen allen Interpreten immerhin vokal zugute. Das gilt für die Knappen und Gralsritter. Es gibt auch bei den sich von der Gralswelt nicht unterscheidenden Blumenmädchen keinerlei Bewegungsdurcheinander, so dass man sie alle sieht wenn sie singen. Auch sie mit der für diese Produktion kennzeichnenden vorbildlichen Textverständlichkeit.

Musikalisch lohnt dieser „Parsifal“. Optisch ist er irgendwo zwischen Herausforderung und Zumutung angesiedelt. Die eingesparte Personenregie kam allein Christofer Sokolowski zugute, der so zum Retter werden konnte. Auch wenn er gen Himmel fahren musste.

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!