„Ein Musiker, der durch die Praxis, das seelische Erleben und die Reflexion seiner Kunst bis ins Mark geprägt ist, wird wohl Descartes’ berühmten Ausspruch nur als unvollständige Beschreibung seiner geistigen Existenz empfinden; mir jedenfalls ging es immer so. Cogito ergo sum: Welche Art von Denken ist hier gemeint? Zweifellos das begriffliche, abstrakte, objektivierende Denken der Sprache. Zwar ,denkt´ auch der Musiker während aller Phasen seiner künstlerischen Aktivität; aber dieses sein Denken ist keineswegs abstrakt – man möchte sagen, der Musiker denkt mit seinen Ohren, ja sogar mit seinem ganzen Körper. Dieser wird in Schwingung versetzt, wobei das keineswegs nur metaphorisch gemeint ist ...“

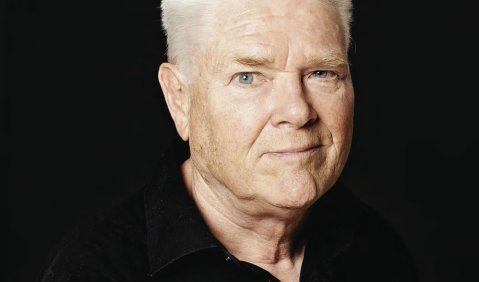

Vor dem Hintergrund dieser Aussage Hans Zenders erscheint es schlüssig, dass er „Cogito ergo sum“ kurzerhand in „Canto ergo sum“ umwandelte. „Ich singe, also bin ich“ – das „klingt“ wie das künstlerische Credo des Komponisten, Dirigenten und Musikschriftstellers, der am 22. November 2016 sein 80. Lebensjahr vollendet. „Die Neue Musik hat“, wie Zender hervorhebt, „sehr unterschiedliche ästhetische Zielrichtungen entwickelt. Ich persönlich bin seit je fasziniert von der möglichen Erweiterung unseres harmonischen und intervallischen Bewusstseins einerseits sowie andererseits von immer neuen Fragestellungen zur Interaktion von Sprache und Musik.“

„… zwischen den Zeilen lesen …“

Sein „harmonisches Bewusstsein“ schärfte Zender an seriellen Methoden und der Entwicklung eines eigenen strengen mikrotonalen Systems – mit 72 Tönen pro Oktave –, das in großen Werken wie „Shir Hashirim – Lied der Lieder“ („Canto VIII“, 1992/96) und den „Logos-Fragmenten“ für 32 Sänger und drei Orchestergruppen („Canto IX“, 2006–10) zum Tragen kam. Und schon in „Canto I“ für Chor, Flöte, Klavier, Streicher und Schlagzeug (1965) war das Verhältnis zwischen Sprache und Musik für ihn ein zentraler schöpferischer Ausgangspunkt. „Durch die Sprache“, bemerkt Zender, „kann die Musik, die keine Sprache ist, doch lernen, als Musik zu sprechen; und die Sprache, oft in der eisigen Region unserer Rationalität, kann die Wärme und Schönheit ihrer lebendigen Stimme wiederfinden.“

Die besagten „immer neuen Fragestellungen“ entzünden sich an Texten ganz unterschiedlicher Herkunft und Genese von mittelalterlicher Mystik bis zu fernöstlichen Einflüssen. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam. Sie kreisen um existenzielle und spirituelle Belange, um die letzten Dinge und Grenzsituationen. Zender strebt kein traditionelles Wort-Ton-Verhältnis an, sondern horcht feinsinnig in den „Klang“ der Worte hinein und lotet hintergründige Bedeutungsebenen aus. Damit steht er in der Tradition der „Romantiker“, war es doch Franz Schubert, der als Erster die in seinen Liedern vertonten Gedichte vor allem „zwischen den Zeilen las“.

Zender nimmt für sich eine geistige Nähe zu Schubert in Anspruch, und das spiegelt sich nicht nur in den Werken mit direktem Bezug zu Schubert, wie den „Schubert-Chören“ (1986) oder der „komponierten Interpretation“ von Schuberts „Winterreise“ (1993) wider. Zwar geht er musikalisch weit über Schubert hinaus, aber auch er „liest“ zwischen den Zeilen. Konkret benannt ist das „Lesen“ als komplexe Transformation der Worte in Klang in Zenders Werkgruppe „Hölderlin lesen“, in der er späte Entwürfe des Dichters, dessen Fragmente und „Sprachtrümmer“, eindringlich erfahrbar machte. In einer Art Doppelbewegung wenden sich seine Klänge den Texten zu und zugleich von ihnen ab, um so Hölderlins verzweifelte Sinnsuche vielschichtig zum Ausdruck zu bringen. Inwieweit Zenders eigene „Suche“ und sein sensibles Erspüren klanglicher Tiefendimensionen bereits in seiner Jugend angelegt waren, sei dahingestellt. Das Licht der Welt erblickte er jedenfalls in dunkler Zeit. 1936 in Wiesbaden geboren, war er zwar alt genug, den Nationalsozialismus und seine Folgen wahrzunehmen, aber vor Kriegsende zu jung, um noch im so genannten „Volkssturm“ verheizt zu werden. Ab 1956 studierte er Komposition, Klavier und Dirigieren, und nach seinem Abschluss 1963 – in Freiburg war er Meisterschüler von Wolfgang Fortner – stand zunächst der Dirigent im Vordergrund. Doch Zender ist weder ein „komponierender Dirigent“ noch ein „dirigierender Komponist“. Beide Sphären sind im künstlerischen Kosmos dieses herausragenden Vertreters der „Neuen Musik“ gleichberechtigt und befruchten sich gegenseitig. Zender schrieb drei höchst eigensinnige Opern, knüpfte an den Dadaisten Hugo Ball an („Cabaret Voltaire“, 2001/02) und tat sich auf dem Feld der „Re-Composition“, etwa von Beethovens „Diabelli-Variationen“, hervor. Zu seinen wichtigsten Stationen als Orchesterleiter zählen die Jahre als Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken (1971–84), wo er eine Ära prägte; ebenso seine Zeit als Hamburger Generalmusikdirektor (1984–87) und als ständiger Gastdirigent (1999–2011) des jüngst aufgelösten SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Von 1988 bis 2000 lehrte er als Professor für Komposition an der Frankfurter Musikhochschule, an der unter anderen Isabel Mundry, Hans Thomalla und José María Sánchez Verdú seine Schüler waren.

„Ich liebe den kristallinen Charakter …“

Markant für sein Schaffen ist die vielfache Anordnung seiner Werke in Zyklen – neben „Canto“ und „Hölderlin lesen“ sind die „Kalligraphien“ oder „Lo-Shu“ weitere Beispiele dafür. Aber auch jenseits dieser Zyklen „verhandelt“ er die großen Fragen des menschlichen Daseins. In „Oh bosques / O Wälder“ für Sopran, gemischten Chor und kleines Orchester (2010) „las“ Zender Worte des spanischen Dichters und Mystikers Juan de la Cruz. Er wählte fünf Strophen aus dessen „Cantico Espiritual“ aus, obgleich, so Zender, „die Verstehbarkeit des Textes nicht das Ziel war. Ich habe ihn als eine intentionale Ebene der musikalischen Struktur ,eingeschrieben‘.“ Mithin fokussierte er nicht in erster Linie die christlich-mystische Botschaft des Autors, sondern in abstrahierender Überhöhung das Ringen der „Menschenseele“ und ihr archetypisches Sehnen nach Glück und Erfüllung. In „Oh cristallina“ für drei Gruppen von Sängern und Instrumenten (2013/2014) setzte Zender dann zum einen die Beschäftigung mit Juan de la Cruz fort, und zum anderen gewann er den in seiner Subtilität über sich hinausweisenden Prozess der Integration von reinen Intervallen (7. und 11. Oberton) in das temperierte System neue Farben ab: „Ich liebe den kristallinen Charakter der sich so ergebenden Klänge viel mehr als die verschmutzten irrationalen Klänge des temperierten Systems, mit denen wir uns meist zufrieden geben.“ In jüngster Zeit tritt Hans Zender seltener öffentlich auf. Bleibt zu hoffen, dass er sein Credo „Canto ergo sum“ noch lange beherzigen kann.