Ernst ging es zu in der musikalischen Welt der späten 50er-Jahre. So ernst, dass sogar Adorno anmahnte, man möge über den ganzen wissenschaftlichen Erörterungen über die neuen Möglichkeiten der Musik nicht den Menschen vergessen. Visionen wurden entworfen über die totale Verfügbarkeit des Materials, das der Komponist in seiner umfassenden Kontrolle jeden Parameters nur noch zu ordnen habe.

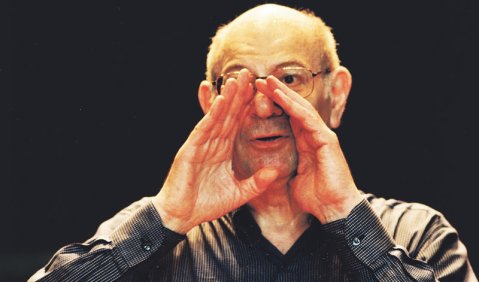

Diese Euphorie erhielt schon bald einen Dämpfer durch John Cage, und dann wurde sie durch den ebenfalls aus Amerika kommenden Mauricio Kagel vollends der Lächerlichkeit überführt. Vielleicht musste man die Sinnlichkeit des Tangos in den Knochen spüren, um auf die Erstarrungsmechanismen der europäischen Avantgarde besonders empfindlich zu reagieren. Und Kagel, am Weihnachtsabend 1931 in Buenos Aires geboren (ein Datum, das den stets im Ungewissen wie im dokumentarisch Belegten gründelnden Komponisten später zu einer Komposition anregte), fühlte sich von dem Erfahrungskonflikt offenbar so angeregt, dass er sich 1957 – er war auf Einladung des Akademischen Auslandsdienstes nach Deutschland gekommen – sogleich entschloss, länger in Köln zu bleiben. Es sollte schließlich für immer sein.

Staatstheater

Deutsch erlernte er schnell und sogleich deckte er mit unvergleichlichem Spürsinn sprachliche Verstellungen und Hintersinnigkeiten auf. „Für mich ist der ganze Musikbetrieb unfreiwillig komisch“, äußerte er einmal, und diesem Komischen ging er mit der Akribie eines Schmetterlingssammlers immer wieder nach. Die Selbstenthüllungsmechanismen der Sprache waren ihm ebenso Mittel, wie Absonderlichkeiten der musikalischen Syntax, in der das Hohe erniedrigt und das Vulgäre zur großen Geste wurden. Eine Oper einfach „Staatstheater“ zu nennen und dabei eine ganze Palette von Assoziationen hervorzurufen (und mit den ganzen Hinterbühnen-Utensilien das Operngeschehen, das eigentlich allein ein Vorzeigen ist, so wie ein Zauberer einen seiner Tricks verrät, durchzugestalten) gehört ebenso zu seinen großen Aufrissen, wie auch der geradezu wunderbar dechiffrierende Titel seines Musiktheaters „Die Erschöpfung der Welt“ – kein Deutscher, wohl niemand sonst, wäre dieser demaskierenden Zwielichtigkeit des Sinns verfallen. Kagel selbst äußerte einmal in einem Gespräch mit Werner Klüppelholz: „Eine einfache Wortumkehrung genügt, um Syntax und Sinn mehrdeutig zu machen. Solche unscheinbaren Dinge, die zugleich das Wesen der Sprache, ihre Form ankratzen, liebe ich noch heute und – warum sollte ich es nicht zugeben – spreche oft selbst auch so. Ich glaube an die Kreativität der Sprachfehler. Leider habe ich mittlerweile etwas von meiner Frische verloren, aber wenn ich zum Beispiel falsches Spanisch höre, denke ich unweigerlich darüber nach, warum Syntax und Grammatik so beschaffen sind und nicht anders. Vor Jahren sah ich in Italien ein Schild mit der Aufschrift: ‚Deutsch spricht man.‘ Ist das nicht köstlich, wie Höflichkeit sich in ein Diktat verwandelt? Vielleicht hängt meine innere Weigerung, perfekt zu sprechen, mit solchen Entscheidungen zusammen.“

Mit seinem kammermusikalischen Theaterstück „Sur scène“ von 1959/60 hatte Kagel dem ganzen akademischen Ernst der damaligen Auseinandersetzungen eine köstliche Abfuhr erteilt. In musikalische Form gebracht war nichts anderes als ein (pseudo-)wissenschaftlicher Vortrag mit all seinen verbalen Verstrickungen und bis in die Sprachmelodie hineingehenden Verrenkungen. Von Innen her war aufgebrochen worden, was die Angriffe von außen, etwa aus konservativer musikalischer Perspektive, nicht vermochten. Die hatten nur für weitere Abpanzerung der avantgardistischen Protagonisten gesorgt. Kagel aber hatte da längst schon bewiesen, etwa durch das Gesangs-/Orchesterwerk „Anagrama“ von 1957/58, dass er das Metier beherrscht und virtuos bis fast zur Sorglosigkeit damit umgehen konnte. Aus dieser Warte hatte die Kritik Gewicht, und zugleich öffnete sie neue Verständnisebenen über das, was musikalisch möglich ist.

Dinge vom Kopf auf die Füße stellen

So hat Kagel dann unermüdlich weitergearbeitet. Er durchforstete im Sinne des Wortes die ganze Musikwelt, die nichts anderes ist als Spiegel der Welt. Denn alles, nicht nur das Klingende, auch die Geste, die Gebärde, das Sich-zur-Schau-Stellen oder was auch immer, ist musikalisch oder zumindest musiktheatralisch zu begreifen und zu kategorisieren. Und es war im Wesentlichen ein Prinzip, das Kagel hierbei immer anwandte: Er stellte die Dinge auf den Kopf oder sollte man besser sagen: Er stellte die Dinge vom Kopf auf die Füße (wie es Marx gegenüber Hegel, oder, etwas zeitgleicher, Rudi Dutschke gegenüber Lenin forderten)? Kagel stülpte musikalisch unsere Gesellschaft um. Heraus kamen Einsichten, die das Wesen gesellschaftlicher Verhaltensformen dadurch dechiffrierten, dass sie das Absurde der Triebkräfte und der Räderwerke gewissermaßen wie den nackten Kaiser im Märchen bloß stellten.

Dass zum Beispiel unser Konzertwesen in seiner ritualisierten und heroisch stilisierten Form durchaus despotische Züge mit all ihren Anpassungsmechanismen trägt, darauf hat Kagel sowohl verbal, noch triftiger freilich in seinen kompositorischen, szenischen, filmischen oder Hörspiel-Arbeiten immer wieder hingewiesen. Zum Eklat wurde sein Film „Ludwig van“ zum Jubeljahr 1970. Er ist ein Divertissement aus Ohrwürmern aus der Feder Beethovens (die Noten kleben auf diversen Einrichtungsgegenständen wie Stühlen oder Notenständern im Beethoven-Zimmer), die hier all ihren innermusika lischen Sinns beraubt zu aufgeweichten Gipsbüsten, kotierenden Elefanten (zur Freudenode) oder den fragilen Äußerungen eines debilen Urenkels herumplätschern. Man beklagte fehlenden Respekt gegenüber der Jahrtausendgestalt, in Wirklichkeit aber wäre der Vorwurf mangelnden Anstands denen anzulasten, die Beethoven hundertfach, vor allem durch verklärende Aufführungen, missbrauchen. Die öffentliche Empörung über Kagel bewies nichts weniger, als dass sich nicht wenige durch den Film überführt fühlten.

Neugierig bis zum Schluss

Kagel war mit solchen Arbeiten – willkürlich seien neben den schon erwähnten „Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen“, „Aus Deutschland“, „Die Umkehrung Amerikas“, „Blue’s Blue“, „Fürst Igor, Strawinsky“, „Sankt-Bach-Passion“, „Entführung im Konzertsaal“ oder „Ein Aufnahmezustand“ aus einer Fülle von schon im Titel benannten Widersinnigkeiten aufgelistet – die wohl am meisten erfrischende Erscheinung auf dem Gebiet der musikalischen Avantgarde. Und wenn sich auch in manchen späten Arbeiten vielleicht eine allzu große Vorliebe für das akribische Sammeln und Auflisten bemerkbar machte, deren Fülle die musikalische Form nicht immer ganz standhielt, so ließ er doch nie locker. Neugierig war er bis zum Schluss, und ebenso tiefsinniger Beobachter. Und er blieb, was könnte man über einen Künstler schöneres sagen, immer unbequem. Musik als Drill blieb ihm stets suspekt, manche Spitzen wurden gegen das Wettbewerbswesen oder auch einfach gegen den standardisierten Konzertbetrieb abgefeuert: „Uniformen bleiben die effektvollsten Hilfsmittel, um Einheitlichkeit vorzutäuschen – sie lassen den Beobachter außerdem leicht erkennen, wann der Träger in der Öffentlichkeit tätig, ja im Dienst ist. Und analog zum Militärwesen verwenden Musiker und Orchesterverwaltung den Begriff ‚Dienst‘, um ihre auf bestimmte Zeit begrenzte Beschäftigung zu benennen. Beim Frack handelt es sich also um kein beliebiges Kleidungsstück, sondern um ein Requisit mit klarer Funktion. Die Grundsätze, auf denen der Frackzwang beruht, sind einfach: Durch die gleiche Verkleidung für alle Ausführenden soll die Physis des Einzelnen in den Hintergrund treten und die musikalische Leitung des Ensembles zugleich hervorgehoben werden. Von der vermeintlichen Anonymität erhofft man sich eine schlagkräftige Wirkung auf die Zuhörer; Vielfalt brächte Ablenkung von der Musik und wäre somit des Teufels.“

Wer so kritisch und scharf beobachtet, sich immer wieder verbeißt in die monströsen Absurditäten menschlichen Daseins mit all seinen unvorhersehbaren Fallhöhen, dem konnte der Stoff zum Schaffen nicht ausgehen. Gern hat sich Kagel in seinen späteren Jahren den verschiedensten Erscheinungen musikalischer Geschichte oder auch den unterschiedlichen Genres zugewendet. Es entstanden gleichsam Überschreibungen, Texturen, die das für Kagel Besondere oder Symptomatische mit drastischen Ausrufezeichen versah. Wie immer galt es ihm auch hier, den Zuhörer durch Verzerrungen bis hin zur Karikatur auf die Wirkungsmechanismen aufmerksam zu machen. Klar sollte dem Hörer werden, wie vorgeprägt er in vielen Dingen, so auch beim Musikhören, reagiert. Und so, wie das Mauricio Kagel gemacht hat, so hintersinnig klar, so entschleiernd, so spitz ins Mark treffend, hat es kein zweiter Komponist der Moderne gemacht. Dieser kritische Draufblick wird der Musikwelt fehlen. Kagel ist am 18. September 2008 in Köln gestorben.