Frieder Reininghaus besuchte die Uraufführung von Hans Thomallas „Kaspar Hauser“ am Theater Freiburg. So recht zufrieden wirkte der Rezensent nicht, denn „trotz mancher akustisch interessanter Episode und einigen nachgerade ‚schönen Stellen‘ entwickelt die musikalisch von Daniel Carter geleitete Kammeroper in neunzig Minuten nicht wirklich Drive, tritt aus den Schatten des akademischen Tonsetzens nicht heraus.“

Zum Erstaunen der Bürger und Bürgerinnen Nürnbergs stellte sich bei Ihnen im Mai 1828 ein Fremdling ein: Aufgegriffen wurde ein junger Mann, der nur über ein unzureichendes Sprachvermögen verfügte und über seine Herkunft keine Auskunft zu geben vermochte. Die Erscheinung wirkte irritierend und faszinierend zugleich. Sie weckte viel Neugier und brachte mancherlei Spekulation hervor. Man sperrte den Menschen männlichen Geschlechts nach gründlicher Untersuchung ein, gab ihn dann einem Schulmeister zur weiteren Erziehung in Obhut. Er wurde dann an andere Pflegefamilien durchgereicht und ganz offensichtlich „kultivierte“ er sich. Obwohl er das wurde, was heute „Medienstar“ genannt wird, misslang seine Integration. Man fand ihn im Dezember 1833 in Ansbach mit tödlichen Stichverletzungen auf. Bis heute ist unklar, ob er – was wahrscheinlich ist – Suizid beging oder ob er, was auch nicht auszuschließen ist, Opfer einer xenophobischen Attacke wurde. (Die umfangreiche Literatur, die während Hausers kurzer öffentlicher Präsenz und nach seinem gewaltsamen Tod entstand, besagt über die biedermeierliche Gesellschaft ebenso viel wie über die positivistisch gläubige und ideologiegenährte Wissenschaft, wenig zu Herkunft, Bewusstsein und Schicksal jenes „Findelkindes“, das sich nicht einordnen ließ).

Die Medienexistenz Kaspar Hausers setzte sich in neuerer Zeit fort. Peter Sehr widmete ihr 1993 einen Film, den er mit dem Untertitel „Verbrechen am Seelenleben eines Menschen“ würzte und u.a. mit Uwe Ochsenknecht, Katharina Thalbach und Udo Samel besetzte. Vor einigen Jahren hat sich dann der an der Northwestern University in Chicago lehrende Komponist Hanns Thomalla (*1975 in Bonn) aus den Quellen des 19. Jahrhunderts zur Causa Hauser einen Text kompiliert. Er verzichtete dabei auf alle Spekulationen über die Herkunft Kaspars aus der Familie des badischen Großherzogs. Thomalla konzentrierte sich gänzlich auf überlieferte Äußerungen des depravierten schrägen Helden, der nach wenigen Jahren der fürsorglichen Be- und Misshandlung in Nürnberg immerhin seine eigene Biographie schreiben wollte. Er setzte die vom Stammeln zu eigenwilligen Formen der Rede sich entwickelnde Sprechweise in Kontrast zu den heute gleichfalls eigentümlich und antiquiert anmutenden Sprachformen der Repräsentanten einer Gesellschaft, die es keineswegs nur gut mit dem „Findling“ meinte (nicht wenige hielten ihn womöglich für ein Monster und so gut wie alle für zumindest sehr befremdlich).

Aber gerade in und mit ihren Befremdlichkeiten erscheint die alte Geschichte ja womöglich aktuell, gar brisant. Thomallas vom Theater Freiburg in Auftrag gegebenes Opernprojekt wurde von der marktführenden Fachzeitschrift medial begleitet und mit aller erdenklicher Förderung bedacht (z. B. von der Ernst von Siemens Musikstiftung, der zuständigen Landesrundfunkanstalt SWR) und kam nun, begleitet von umfassenden Selbstdarstellungen, am südbadischen Stadttheater heraus.

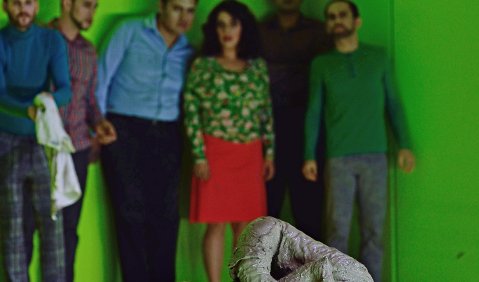

Mit Hausers Auftauchen auf der großen Bühne eröffnet sich eine weitere merkwürdige Geschichte: Der in Gestalt des Countertenors Xavier Sabata nicht mehr gar so junge Mann, der mit der Sprache und den Gepflogenheiten der Mittelfranken wenig, zunächst sogar überhaupt nicht vertraut ist, wird mit wenigen Takten des hoch elaborierten Klanggeflechts aus dem Orchestergraben zum erstaunt begafften Objekt der Neugierde, dann Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und vielerlei kulturtheoretischer Erörterungen, schließlich Projektionsfläche erheblicher Aggressionen gegen „das Fremde“. Die aktuelle theatrale Versuchsanordnung wurde in das Ambiente eines Philharmonie-Foyers mit hell getäfelten Wänden gebannt. Während sich die ruhig fließende philharmonische Orchestermusik mit hohen Streicherstrichen und unter wohldosierter Verwendung von Vierteltönen herantastet, warten acht singsprechende Akteure im Hintergrund darauf, dass sie losgelassen werden (eine der beiden bühnennamenlosen Sopranistinnen wischt prophylaktisch einen Blutfleck auf).

Xavier Sabata aber – und dies erweist sich als starke Theatermetapher – entsteigt, „hui, puuh“, einem runden Schacht. Triefend kommt er aus dem unterirdischen Kanalsystem, vom Scheitel bis zur Sohle eingetunkt in das, was da unten eben so mitgespült wird. Mit dem schleimigen Schlamm besudelt er, indem er sich Aktionsradius erarbeitet, die ganze Bühne und die Wände. „Sein Zustand glich dem eines halbwilden Menschen“, diagnostiziert einer der Bürger. Die reagieren mit Reinigungszwang, hantieren mit Handtüchern – erliegen aber der Faszination des Fremden.

Einer der nachdem Erziehungsberechtigten steigt selbst in den Kanal hinunter und taucht in die Ursuppe, um die Kaspar Hauser-Erfahrung am eigenen Leib zu machen. „Nichts weiß ich aus unsicherer Erinnerung“ – dieser Satz erweist sich als Schlüssel in einer von kurzatmigen Segmenten bestimmten Gesangs-Lineatur, in die sich immer wieder gesprochenes Wort erbricht. Und fortwährend müht sich dazu der dichte Orchestersound, der nicht nur fortwährend die szenische „Seltsamkeit“ zu begleiten und zu beglaubigen, sondern einen überbordenden Kunstanspruch zu artikulieren sucht. Das Werk, seine Finanziers und medialen Nutzer haben diesem (und dem Kopf des Komponisten) vielleicht allzu viel aufgebürdet.

Aber in all dem retrospektiven Schwermütigen und Schwerlastenden ergibt sich auch eine kurze, quasi heitere Episode: aus den Erörterungen zum „Sexualvermögen“ bei der ärztlichen Untersuchung des Delinquenten und dessen „Anblasen“ (dies fordert besonderen Bläsereinsatz heraus). Sigrun Schell berichtet als 22jähriges evangelisches Fräulein Anna Dammer vom Blutwegwischen mit hochdramatischem Sopran in einschlägig durchdringenden Höhen und die sich kontrastreich profilierende Susanna Schnell gibt sich als Gattin des Buchhalters dem Sexualvermögenden mit lyrischem Sopran hin. Aber trotz mancher akustisch interessanter Episode und einigen nachgerade „schönen Stellen“ entwickelt die musikalisch von Daniel Carter geleitete Kammeroper in neunzig Minuten nicht wirklich Drive, tritt aus den Schatten des akademischen Tonsetzens nicht heraus.

Daran kann auch die radikal gemeinte Inszenierung von Frank Hilbrich mit ihrer fortgesetzten Besudelung mit dem klebrig-öligen Klitsch und den fast über Gebühr strapazierten Putzzwängen nichts ändern. Man fragt sich nicht erst nach neunzig Minuten, warum mit die Beschäftigung mit der Geburt der musikgestützten Tragödie aus dem Kanal in dieser Form stattfinden muss. Eigentlich ist diese Geschichte vom Auftauchen des befremdlichen Menschen in festgefügten bürgerlichen Anschauungsformen und Denkweisen von denkwürdiger Aktualität – nicht erst seit dem Erscheinen von sprachunkundigen fremden und befremdlichen Wesen noch im letzten Dorf der Republik anno 2015. Unverkennbar geht es um leidige Fragen der ‚Identitäten‘. Für deren Behandlung lässt sich eine glücklichere Wahl von Sujet und Stilmitteln denken.