Attacke!! – schrien einstmals schneidige Kavalleristen, wenn sie auf ihren Rössern zum Angriff auf den Feind ansetzten. In Stuttgarts SWR-Musikredaktion bedeutet „attacca“ den Angriff auf tradierte Hörgewohnheiten. Auch Sehgewohnheiten, denn Hans-Peter Jahn als Chef der Abteilung Neue Musik im Sender wird unablässig von dem Verlangen getrieben, neue Musik mit theatralischen Imaginationen zu verknüpfen. In der Vergangenheit sind dabei, bei „attacca“ und beim Stuttgarter „Éclat“-Festival, einige interessante Arbeiten gelungen, natürlich auch einiger Firlefanz, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Für die Fortschreibung der Operngeschichte – pardon: des Musiktheaters – ist jedes Experiment legitim. Auch im Scheitern.

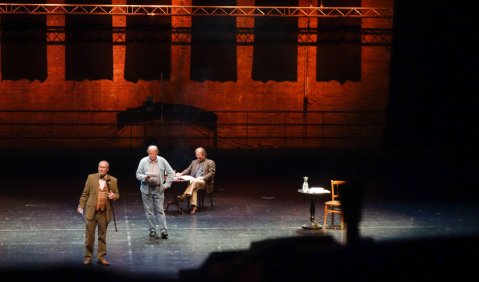

Von letzterem kann beim letzten „attacca“-Projekt nicht die Rede sein. Ein fiktives Gespräch wird auf die Bühne des Stuttgarter Theaterhauses gebracht. Die Akteure sind der Komponist John Cage, der Maler Mark Rothko und der Kunstkritiker Harold Rosenberg, der die Rolle des Moderators übernimmt. In die zeithistorischen Kostümierungen schlüpfen die Schauspieler Ernst Konarek (Cage), Reinhold Ohngemach (Rothko) und Reinhard Hübsch (Moderator). Die Texte, die sie in Form eines szenischen Disputs von sich geben, wurden als originale Zitate aus schriftlichen und mündlichen Äußerungen der genannten Personen in eine theatralisierte Form gebracht – Hans Joachim Mattke, der auch Regie führte, erweist sich dabei als geschickter Arrangeur, während die Dramaturgie für das Ganze von Hans-Peter Jahn stammt. „Warum haben Leute Angst vor neuen Ideen und nicht vor alten“ – so lautet das Motto des Gesprächs. Die Versammlung von Zitaten, die, jedes Zitat für sich genommen, durchaus stimmig sein könnten, addiert sich im Verlauf des fast halbstündigen Dreiergesprächs zu einer Anhäufung von Allgemeinplätzen, die speziell für ältere Kunstfreunde – eben: wie Allgemeinplätze anmuten. Gleichwohl besitzt diese gespielte Zitatensammlung einen eigenen Reiz: Wie lächerlich wichtig sich Künstler und ihre Apologeten manchmal nehmen. Unwillkürlich denkt der Opernfreund dabei an Richard Strauss‘ „Capriccio“, wo der adlige Philosoph im heftigen Disput mit Theaterleuten ähnliche Feststellungen trifft.

Eingeleitet wurde das Projekt mit Morton Feldmans Komposition „The Rothko Chapel“ für Schlagzeug, Celesta, Viola, Sopran- und Alt-Solo sowie doppelten gemischten Chor. Marcus Creed dirigierte das im Halbkreis versammelte SWR-Vokalensemble „unsichtbar“ von der Seitenbühne aus. Im dämmerigen Licht ergaben sich dadurch gleichsam magische, unwirkliche Klänge – Rothko-Farben als intensive Klangfarben. Das Vokalensemble faszinierte einmal mehr durch seine unnachahmliche Stimmkultur.

Im ersten Teil des „attacca“-Programms gab es vier Uraufführungen. Gérard Buquets „L’horizon et la verticale“ für zwei Harfen und großes Ensemble teilt das Orchester in zwei Gruppen ein, wobei in der Mitte tiefe Instrumente wie Kontrabass und Kontrafagott gleichsam einen dritten Klang-Keil bilden. Auf diese Weise ergeben sich im Verlauf der Komposition abwechslungsreiche Bewegungen zwischen den verschiedenen instrumentalen Gruppierungen, auch aparte Klangfarbenmischungen, die vom SWR-Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Rupert Huber subtil ausgeleuchtet wurden. Es ist eine gestenreiche Komposition, also auch: theatralisch in der äußeren Wirkung. Maxim Seloujanovs Orchesterstück „en miniature“ bezieht seine Wirkung aus ruhiger Bewegung speziell der Streicher und einer Gegenbewegung anderer Instrumentalgruppen: Reibung erzeugt Spannung. Claus Steffen Mahnkopf lässt in seinem Orchesterwerk „Void – kol Ischa asirit“ auf einen Text der Holocaust-Überlebenden Stella Müller-Madej mehrfach den schweren Holzhammer niedersausen – ein Effekt, der durch Wiederholung nicht unbedingt intensiviert wird. Gleichwohl überzeugt Mahnkopfs Komposition durch ihr inneres Engagement, was heutzutage eher selten vorkommt.

Theatralisch, auch äußerlich, geht es danach in Stephan Storcks „Zwei Einziges“ für einen Solisten und großes Orchester zu. Ein griesgrämiger Mann gerät irgendwie in ein Konzert mit neuer Musik, von der er noch nie etwas erfahren hat. Wie reagiert er? Da Musikerhumor selten etwas mit wirklichem Humor zu tun hat, versandet das Stück alsbald in plattem Firlefanz und albernen Faxen. Reif fürs Fernsehprogramm. Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Rupert Huber spendierte auch Storcks Opus die respektable Aufmerksamkeit. Und weil man gerade beim Thema ist: Neben dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks zeichnet sich das Stuttgarter Radio-Orchester als drittes dadurch aus, dass es den ursprünglichen Kulturauftrag, nämlich auch und vor allem die aktuelle Musik zu spielen, noch ernst nimmt. Immer weniger ist man bereit, den Fusionsplänen der SWR-Intendanz Verständnis entgegenzubringen. Ist denn niemand da, der gegen den Willkürakt, gestützt auf eine eher vage Sparbehauptung, juristisch vorgeht? Die Freundeskreise der Orchester? Der Deutsche Musikrat? Die Orchestergewerkschaft? Auch ein gutformulierter Ordnungsruf aus Politikermund könnte Wirkung zeigen.