Wenn man in den Zuschauerraum kommt, ist Faust längst da, er ist einer von uns. Auf einem Steg, mitten in das Foyer hineingebaut, irrt der weißgekleidete Rothaarige unsicher umher und es ist von vornherein klar: mit dem Goethe‘schen Intellektuellen und dessen Sinnsuche hat dieser hier nichts zu tun. Es ist mit einem kleinen Bonsai-Baum im durchsichtigen Rucksack der eher depressive Versager von Hector Berlioz, der seiner „dramatischen Legende“ den Titel „La Damnation de Faust“ gegeben hat.

Das in der letzten Zeit recht häufig gespielte Stück hatte im Theater Bremen eine viel bejubelte Premiere, obschon weder der Regisseur Paul-Georg Dittrich noch der Dirigent Markus Poschner versuchten, die krause und unlogische Dramaturgie und die montageartige Musik – 1826/46 ist das Werk schon geschrieben und Berlioz hat nie an eine Aufführung im Sinne von „Oper“ gedacht – in irgendeiner Weise zu glätten oder sogar gefällig zu machen.

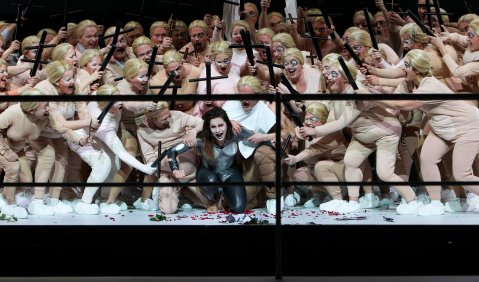

Dittrich entscheidet sich für einen hohen Grad an Abstraktion und gewinnt auf voller Länge. Ob es die tanzenden Bauern, die besoffenen Studenten in Auerbachs Keller, die Wiese am Elbufer, ob es Geister, Erscheinungen und Irrlichter sind, all das gibt es nicht wirklich, auch keine Bebilderung des berühmten Ungarischen Marsches (der inhaltlich sowieso keinen Ort hat). Die Menschen wirken eher als Roboter, ganz besonders Marguerite. Sie steht wie auf einem Sockel, ist in silbernes Metall gekleidet, zupft aber abzählend Blumen ab. Dann wird aus ihrem Metallkleid ein silberner Körperbody, in dem sie auf dem Podest „Meine Ruh ist hin“ von derart großer Einsamkeit singt, dass es schon wieder realistisch wird. Und so gelingt es Dittrich immer wieder, aus den unzusammenhängenden Bildern voller Fragen und Brüchigkeiten dichte emotionale Szenen zu schaffen. Unterstützt wird das von dem Bühnenbild und den Kostümen von Pia Dederichs und Lena Schmid, die mit Metall und Leuchtröhren die gnadenlose Kälte der völlig imaginären Szenerie suggerieren, die dann in der Hölle zu den realen hässlichen Körpern brutal wechselt. Und unterstützt wird das von Markus Poschners ungemein farbenreichem Stil, der nie auftrumpft – was diese Partitur durchaus provozieren könnte – sondern alles Sehnsüchtige und alles laut Verzweifelte sozusagen von innen entstehen lässt. Und dies (wie immer) bei makelloser Transparenz und Detailgenauigkeit.

Zwei Schwerpunkte sind in der zweiten Operninszenierung am Theater Bremen Dittrichs roter Faden (die erste war „Wozzeck“ von Alban Berg). Neben der Hilflosigkeit von Faust, den Dittrich so viel sympathischer findet als denjenigen Goethes, betont er die Idee der Projektion in der Liebesgeschichte: Marguerite besteht nur als Bild und Faust nur als Idee, für Dittrich eine hochmoderne Vorstellung zeitgenössischer Liebeswünsche, eine Vorstellung, an der unsere Liebesversuche scheitern und die hier mit den Videos von Jana Findeklee ungemein facettenreich interpretiert wird. Sein zweiter Schwerpunkt ist die Idee, dass Faust und Mephisto eine einzige Person sind: sie sehen gleich aus und jeder hat den anderen in sich. Hochgradig spannend ist gestaltet, wie sie sich dann doch auseinanderentwickeln und Mephisto nach Fausts freiwilliger Vertragsunterzeichnung diesen in die Hölle führt.

Ohne die drei HauptdarstellerInnen hätte Dittrich seine Vision vom Melancholiker und Nihilisten Faust, vom lebenslustigen, dreckigen „Sieger“ Mephisto, von der „emanzipierten“ Marguerite – denn sie allein durchschaut das Spiel der Männer – nicht so überzeugend umsetzen können. Chris Lysack als Faust, sicher bis zum hohen cis, ist in jedem Augenblick ein verkorkster Mensch. Claudio Otelli platzt vor Energie und Verführungskraft, Theresa Kronthaler als Maguerite zeigt sich (zum dritten Mal in Bremen) als eine überragende Schauspielerin und Sängerin. Auch Christoph Heinrich setzt ein nachdrückliches Zeichen mit seinem „Rattenlied“. Ein großes Lob dem Chor und Extrachor, auch dem Kinderchor (von denen Berlioz insgesamt eigentlich vierhundert Stimmen wollte).

Poschner hat vor zehn Jahren sein Engagement als Generalmusikdirektor in Bremen mit Verdis „Nabucco“ begonnen und eine überragende Ära sowohl in der Oper als auch in den Sinfoniekonzerten eingeleitet. Berlioz‘ Gattungszwitter war sein ausdrücklicher Wunsch für seine letzte Operneinstudierung in Bremen, bevor er nach Linz zum Bruckner-Orchester geht. Noch ist kein Nachfolger gefunden, die Bremer müssen sich auf ein-, wenn nicht zweijährige Interimszeit einstellen.

- Die nächsten Vorstellungen: 29.3., 7., 20. und 30.4., 13. und 28.5., 15. und 24. 6.