Russlands Krieg gegen die Ukraine wütete erst zehn Tage, als das Asasello-Quartett Anfang März 2022 seine Konzertreihe „Sputnik DSCH“ beginnen wollte. Doch sollte man ausgerechnet jetzt Werke eines russischen Komponisten aufführen? Wäre es nicht angebracht, das Eröffnungskonzert der Serie sämtlicher Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch abzusagen? Oder wäre es angesichts der aktuellen Katastrophe nicht gerade umso nötiger, die Musik des einst von Diktator Stalin mit Verhaftung, Aufführungs- und Berufsverbot bedrohten Komponisten zu spielen? Erhielten die Aufführungen zum bevorstehenden fünfzigsten Todestag des Komponisten am 9. August 2025 durch die aktuellen Ereignisse nicht vielmehr eine über das kalendarische Jubiläum hinaus gehende Brisanz? Am Ende überwogen Trotz, Hoffnung, Klage und Anklage. Das erste Konzert „Sputnik DSCH #1“ fand statt.

Das Asasello-Quartett: Geigerin Barbara Streil, Bratschistin Justyna Śliwa, Cellist Teemu Myöhänen und Geiger Rostislav Kozhevnikov. Foto: Wolfgang Burat

Hilflos hoffnungsvoll

Das Asasello-Quartett begann seine bis 2024 dauernde Konzertreihe mit Schostakowitschs 1970 entstandenem 13. Streichquartett op. 138. Es ist Vadim Borisovsky gewidmet, dem langjährigen Bratschisten des Beethoven-Quartetts, das allein die Quartette 2 bis 14 von Schostakowitsch zur Uraufführung brachte. Die Bratsche eröffnet das einsätzige Stück ganz allein mit drei abfallenden Viertonmotiven, die sämtliche zwölf chromatische Töne umfassen und alle mit Seufzersekunden enden. Das dritte Motiv greift am Schluss der achttaktigen Periode den Initial- und Grundton des b-Moll-Stücks erneut auf. Mit fallenden Sekunden stimmen dann auch die übrigen Instrumente in den Klagegesang ein. Der bewegte Mittelteil platzt mit schreienden Dissonanzen, perkussiven Aktionen und Tutti-Akzenten heraus. Schließlich senkt sich die Musik wieder ins Adagio zurück. Die Bratsche versucht in höchsten Violinlagen zart zu singen, steigert den finalen Spitzenton b3 dann aber mit den Violinen zum fiebrigen sffff-Aufschrei voll Schmerz und Verzweiflung. Spätestens dieser kreischende Schlussklang beantwortete die Frage, ob man angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine Schostakowitsch spielen sollte.

Neues einst und heute

Das Asasello-Quartett gründete sich 2000 an der Musikhochschule Basel in der Kammermusikklasse von Walter Levin, dem legendären Primarius des LaSalle Quartet. Von 2003 bis 2006 studierte das Ensemble an der HfMT Köln in der Meisterklasse des Alban Berg Quartetts und neue Musik bei David Smeyers. Seitdem in Köln ansässig, versteht sich die Formation als „europäisches Ensemble“. Die Mitglieder stammen alle aus anderen Ländern: Primarius Rostislav Kozhevnikov aus Russland, zweite Geigerin Barbara Streil aus der Schweiz, Bratschistin Justyna Śliwa aus Polen und Cellist Teemu Myöhänen aus Finnland. Gemeinsam spielt man Quartettliteratur aus der ganzen Welt, verbindet beziehungsreich Musik unterschiedlicher Regionen, Epochen und Stilistiken, Tradition und Moderne, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West.

Der Name „Asasello“ verdankt sich Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“, an dem der russische Schriftsteller bis zu seinem Tod 1940 arbeitete. Die dämonische Figur mit rotem Haarschopf, gelbem Reißzahn im Mund und abscheulicher Visage erscheint an der Seite des Teufels Woland als schalkhafter Assistent des deutschen „Professors für Schwarze Magie“, der mit seinem Gefolge die doktrinäre Sowjetideologie, Verlogenheit, Repressivität und Angst im Moskau der 1930er Jahre bloßstellt.

Im Rahmen der Konzertreihe „1:1 – Schon gehört?“ im Sancta Clara Keller der Kölner Innenstadt kombinierte das Quartett jeweils ein Werk der neuen Musik mit klassisch-romantischem Repertoire. Der Verband Deutscher Konzertdirektionen zeichnete die Reihe 2010 als innovatives Konzertformat und Bereicherung des Musiklebens aus. An gleicher Stätte eröffnete man – mit Hannah Weirich als längerfristigem Substitut an der zweiten Geige – im Juni 2025 die Reihe „Wir und die Schöne Neue Welt von Gestern“: Kombiniert wird je ein Werk aus den 1820er, 1920er und 2020er Jahren, allesamt Epochen von großer musikalischer und gesellschaftspolitischer Umbrüche nach dem Wiener Kongress, dem Ersten Weltkrieg und unserer ebenso von Kriegen und Krisen geplagten Gegenwart. Indem das Asasello-Quartett Werke von Beethoven, Alfredo Casella und Márton Illés aufeinandertreffen ließ, demonstrierte es einmal mehr sein Credo: Wer neue Musik verstehen will, soll auch alte hören und spielen; und wer von neuer Musik nichts wissen will, versteht auch von der alten nichts, weil er die Innovationen verkennt, die diese einst zur neuen Musik ihrer Zeit machten.

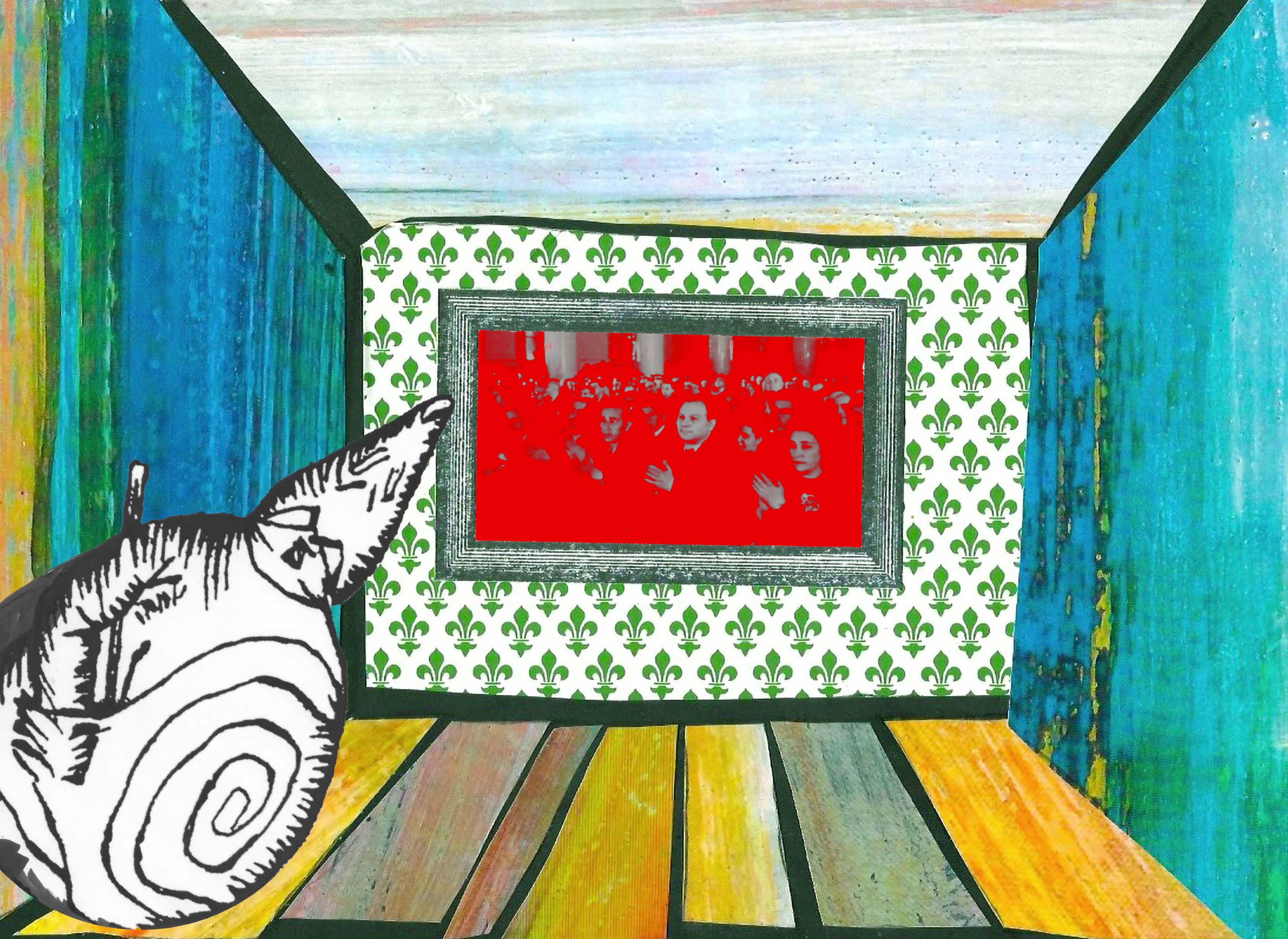

Bildausschnitt von Michael Growes projizierten „Collages en mouvement“.

Für seine ungewöhnlichen Programme, Formate, exzellenten Aufführungen und Einspielungen erhielt das Quartett etliche Preise sowie Förderungen durch Stadt Köln, Land NRW und Stiftungen. Im Rahmen von „4 Paysages – 4 Landschaften“ vergaben sie Aufträge an Komponierende der vier Heimatländer der Mitglieder und unternahmen 2010 eine Tournee bis nach Sibirien. Bei „Orbit Schönberg“ spielte das Quartett 2019 im Schönberg Center Wien und in Köln jeweils vier Konzerte mit allen vier Streichquartetten Arnold Schönbergs im Kontext von Lesungen, Fotos, Bildern, Reenactments und anderer Musik. In Kooperation mit dem Deutschlandfunk entstand daraus eine Doppel-CD mit allen Schönberg-Quartetten.

Das experimentierfreudige Ensemble lässt sich immer wieder auf ungewöhnliche Projekte ein, sei es eine nächtliche Aufführung von Morton Feldmans sechsstündigem „Second String Quartet“ oder das 4. Streichquartett von Horatiu Rădulescu für Live-Spiel und sieben zuvor aufgenommene Quartette. Mehrfach agierten die Asasellos auch szenisch und choreographisch in Tanz-Projekten von Richard Siegal und Stephanie Thiersch.

Rückzug und Selbstbehauptung

Die Schostakowitsch-Reihe „Sputnik DSCH“ fand 2022 bis 2024 im Museum für Angewandte Kunst Köln statt. Der Titel verdankte sich dem weltweit ersten Satelliten, den die UdSSR 1957 im Rüstungs- und Technologiewettlauf mit den USA in den Weltraum schoss, sowie dem von Schostakowitsch verwendeten Motiv der vier klingenden Initialen seines Vor- und Nachnamens. Nach Stalins Tod verwendete der Komponist dieses Motiv als Symbol seiner Selbstbehauptung gegenüber dessen Schreckensherrschaft, vor allem in der 10. Symphonie (1953) und neben weiteren Selbstzitaten im 8. Streichquartett (1960). „Sputnik“ bedeutet auf Russisch Begleiter. Das Komponieren von Quartetten wurde für Schostakowitsch tatsächlich ein ständiger Begleiter, nachdem er wegen seiner zuvor in Leningrad und Moskau erfolgreich mehr als zweihundert Mal aufgeführten Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ durch Stalins Artikel „Chaos statt Musik“ in der „Prawda“ 1936 als „Formalist“ geächtet worden war.

Im Verhältnis zu Schostakowitschs 15 Werken der öffentlichen Gattung Sinfonie gleichen seine ebenso vielen Streichquartette eher einem Tagebuch, das er ab 1938 bis ein Jahr vor seinem Tod führte. Neben Fremd- und Selbstzitaten finden sich darin zahlreiche Verweise und Widmungen an seine dritte Frau Irina, den Freund und Komponisten Mieczysław Weinberg sowie die Mitglieder des Beethoven-Quartetts. Das 8. Quartett c-Moll op. 110 widmete er offiziell „Den Opfern des Faschismus“, verstand es aber insgeheim autobiographisch als ein „Memoriam des Verfassers dieses Quartetts“. Nach dem Vorbild von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ wollte Schostakowitsch ursprünglich 24 Quartette in allen Tonarten komponieren. Die Dur-Tonarten der ersten sechs Quartette im Terz-Abstand C, A, F, D, B und G zeigen tatsächlich eine übergeordnete Systematik. Die Vollendung des Vorhabens verhinderten jedoch Alter, Krankheit und Tod.

Dem 15. Quartett op. 144 verlieh er daher den Charakter eines Schwanengesangs. Sämtliche sechs Sätze sind Adagios in der denkbar düstersten Tonart es-Moll mit sechs b-Vorzeichen.

Gemäß dem Asasello-Reihentitel „Sputnik DSCH“ zogen sich Schostakowitschs Streichquartette wie der Satellit durch sämtliche Konzerte, umkreist von anderen Quartetten aus Klassik und Moderne, insbesondere von hierzulande wenig bekannten Komponistinnen und Komponisten der ehemaligen UdSSR, etwa Tatjana Nikolajewa. Zeitgleich zur Konzertreihe spielte das Asasello-Quartett alle Schostakowitsch-Quartette im Kammermusiksaal des Deutschlandfunk Köln für das Leipziger Label GENUIN classics ein. Die erste Doppel-CD erschien 2023 mit den Quartetten 7 bis 13, die zweite 2025 mit den Nummern 1 bis 6, und die letzte CD mit den Nummern 14 und 15 nun pünktlich zum fünfzigsten Todestag des Komponisten.

Das Asasello-Quartett liefert mit dieser Edition ein eindrucksvolles Zeugnis seines Könnens. Alle Extreme der Musik werden mit schonungsloser Spannung ausgespielt: mit Resignation und Überschwang, verzweifeltem Trotz und kraftloser Verlorenheit, zarter Lyrik und brutaler Härte, Verletzbarkeit und schroffer Wildheit.

Tyrannei und Hoffnung

Ständiger Begleiter bei „Sputnik DSCH“ waren Bild- und Videoprojektionen von Michael Growe. Der in Köln, Shanghai und auf der Raketenstation Hombroich arbeitende Künstler projizierte im Hintergrund des Quartetts großformatige Gemälde, Fotos, Figuren, Grafiken oder Farbflächen. Per Computer wurden diese „Collages en mouvement“ kaum merklich bewegt, überlagert, verzerrt, vergrößert oder verkleinert, so dass sich plötzlich neue Konstellationen ergaben. Bei allen Konzerten erschien an irgendeiner Stelle auch das aufgedunsene Rübengesicht von Alfred Jarrys „Roi Ubu“. Die Karikatur ist eine zeit- und ortlos gültige Satire auf Tyrannen und Despoten, heißen sie nun Napoleon, Hitler, Stalin, Putin oder sonst wie.

Zuweilen bildete das Nebeneinander von Musik und Bild assoziative Anspielungen und konkrete Parallelen. Zum langsamen Satz von Schostakowitschs 5. Streichquartett – einem zarten Sehnsuchts- und Klagegesang – erschien das Gemälde eines anheimelnden bürgerlichen Salons mit Lilien-Tapete und Bilderrahmen, in dem sich Fotos von Schostakowitsch und der Sowjetunion überblendeten. Zur bipolar zwischen gepflegter Unterhaltung und heilloser Panik zerrissenen Musik verwandelte sich die Gute Stube sukzessive zum vergitterten Fenster eines Gefängnisses. Da hätte es gar keiner weiteren Fotos von aktuellen Kriegszerstörungen aus der Ukraine bedurft.

Denn während Menschen in Kriege gezwungen, gemordet und Städte zerschossen werden, erscheint das Spielen von Streichquartetten auch ohne Bild- oder Textkommentar als ebenso hoffnungsvolles wie hilfloses Symbol für Verständigung, Gemeinschaft, Humanität, Frieden.

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!