Man sitzt im fast dunklen Dämmer und spürt, wie der Boden unter Stößen und anhaltenden Vibrationen bebt. Die Ursache der Erschütterungen ist weder zu sehen noch zu hören. Eindringlich wummerndes Dröhnen verdeckt alle Ereignisse, die sich von außen in diesen geschlossenen Raum einschreiben. Das Publikum befindet sich mitten in Köln, in einem Tunnel nicht unter, sondern über dem Rhein, nicht auf der Deutzer Brücke, sondern in deren tragender Konstruktion. Dieser insgesamt 437 Meter lange Spannbeton-Hohlkörper unter den Fahrbahnen wird durch die beiden Brückenpfeiler in ein sanft gewölbtes Mittelstück von 185 Metern Länge und zwei kürzere Seitenteile gegliedert. Mit zehn Meter Breite und drei bis fünf Meter Deckenhöhe wähnt man sich wie in einem Stollen unter Tage, schwebt aber in Wirklichkeit über dem Fluss zwischen Altstadt und Köln-Deutz.

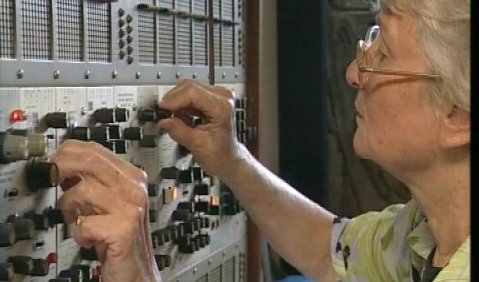

Éliane Radigue, Videostill aus der Focumentation „Virtuoso Listening“ 2012.

Im Inneren eines Rieseninstruments – „Brückenmusik 30“ mit Éliane Radigues „Koumé“ im Hohlkörper der Deutzer Brücke Köln

An diesem außergewöhnlichen Ort findet seit 1995 die „Brückenmusik“ statt. Einst von Peter Behrendsen initiiert und unter wechselnden Leitungen von der Kölner Gesellschaft für Neue Musik und der Therapeutischen Hörgruppe veranstaltet, organisieren diese Reihe für Klangkunst – eine der ältesten in Deutschland – seit 2017 Heike Ander, Meryem Erkus, Friedemann Dupelius, Sebastian von der Heide, Theresa Nink, Dirk Specht und Volker Zander. In der Vergangenheit wurden hier Projekte von lokalen und internationalen Größen realisiert, unter anderem von und mit Peter Ablinger, Maryanne Amacher, John Cage, Alvin Curran, Johannes Fritsch, Rolf Julius, hans w. koch, Phill Niblock und Richard Teitelbaum. Anfangs durfte das Publikum in beliebiger Menge durch den Brückenkörper spazieren und die dort eingebrachten Licht- und Klanginstallationen, Objekte, Performances, Lautsprecheranlagen und stehende Wellen erleben. Verschärfte Sicherheitsbestimmungen des städtischen Brückenamts erlauben seit einigen Jahren nur noch geführte Gruppen bis zu zwanzig Personen, weil im Falle eines Feuers – das im Betonkörper freilich unwahrscheinlich ist – der Raum nur durch eine einzige enge Luke verlassen werden kann.

Im dreißigsten Jahr des Bestehens präsentierte die „Brückenmusik“ die elektroakustische Komposition „Koumé“ von Éliane Radigue, mit der am 24. Juni 1995 einst auch die erste Veranstaltung eröffnet wurde. Die heute 93-jährige Grande Dame der elektroakustischen Musik hatte in den 1950er Jahren bei Pierre Schaeffer und Pierre Henry am Studio d’Essai des RTF in Paris studiert. Da sie nicht mehr reist, sorgte nun Klangregisseur François Bonnet für die Umsetzung ihres 1993 in Nizza uraufgeführten Stücks. Radigue realisierte ihre gut fünfzigminütige Komposition mittels des legendären Analog-Synthesizers ARP 2500, von dem zwischen 1970 und 1981 lediglich rund hundert Exemplare gebaut wurden. Die zweimal 24 Matrizen mit jeweils zehn Reglern des schrankgroßen Geräts ersetzten damals die bis dato verwendeten Steckfelder, so dass man fortan schnell und stufenlos zwischen komplexen Schaltungen wechseln konnte. Radigue schuf damit einen einzigen langen Drone, dessen Lage, Ausdehnung, Dichte, Farbe, Intensität und Charakter sie nahtlos veränderte, teils nur graduell, teils gravierend. Benannt ist „Koumé“ nach dem aus Tibet stammenden Meditations- und Entspannungsverfahren „Kum Nye“.

An- und abschwellen Modulationen

Oft liegen zwei oder mehrere Frequenzen so nahe beieinander, so dass sich deren Amplituden überlagern und durch minimale Glissandi zu Schwebungen mit unterschiedlich schnellen Lautstärkepulsationen führen. Die an- und abschwellen Modulationen wandern durch verschiedene Register und Schwingungstypen, Sinuston, Rechteck, Sägezahn, so dass sich das Spektrum der Klänge permanent wandelt. Mal meint man das Dröhnen eines Propellerflugzeugs oder ganzen Geschwaders in großer Höhe zu hören, mal sirrt es kristallin wie von Metallschalen, dann wieder kreisen klare Liegetöne wie von geriebenen Weingläsern schwerelos durch den Raum und meint man Geisterchöre wie aus anderen Sphären zu hören. Schließlich ist die Assoziation von Stimmen aus dem Jenseits bei diesem letzten Teil von Radigues Trilogie „De La Mort“ nicht ganz abwegig. Die Dauerhaftigkeit und Dichte der Klänge provoziert auch Phantomeffekte. Die immersive Klanglandschaft stimuliert das Gehör zu eigenen Interferenzen und Imaginationen, so dass man Geräusche, Klänge und Stimmen zu hören meint, die gar nicht Bestandteil der elektronischen Komposition sind.

Phantomeffekte

Die Wiedergabe im riesigen Hall- und Resonanzraum der Deutzer Brücke lässt die elektronischen Klänge und realen Geräusche des besonderen Orts kaum unterscheidbar ineinander gleiten und changieren. Dabei wirken die wechselnden Stärken und Frequenzspektren der elektronischen Komposition wie Filter, welche die Geräusche im Inneren des permanent befahrenen Bauwerks phasenweise verdecken und wieder freigeben. Vom Brückenanfang hört man die perkussiven Doppelschläge der über die Fugen ratternden PKW und LKW wahlweise leiser bzw. lauter und durch fast endlosen Nachhall langgezogen. Und nach dem Fahrplan der Kölner Verkehrsbetriebe rollen alle paar Minuten Straßenbahnen als gewaltige Klang- und Erdbebenwellen über und durch den langgestreckten Tunnel. Sie beginnen als fernes metallisches Sirren der Gleise, schwellen dann an, gewinnen an Masse und Kraft, um schließlich als donnerndes Gewitter über einen hinweg zu brausen und in der anderen Richtung langsam wieder zu verdämmern.

Plakat zu „Brückenmusik 30“ © Albrecht Fuchs

Das Publikum sitzt exakt in der Mitte der Brücke wie inmitten einer riesenhaft überdimensionierten Orgelpfeife oder sirrenden Röhre eines alten Verstärkers. Wie die Luft vibrieren auch Wände, Boden und Decke. Von allen Seiten strahlt der Hohlkörper seine Schwingungen auf die Hörenden ein. Die einzige direkte Verbindung zur Außenwelt ist eine kleine Öffnung für ein bisschen Licht und Luft. Im Kontext von Radigues Musik wird auch dieses Fenster gleichsam zur Membran eines Lautsprechers, der Klänge von außen zuspielt. Als sanftes Rauschen ein- und ausgeblendet werden die Bugwellen der unter der Brücke auf dem Rhein fahrenden Lastkähne und dann etwas später die am Heck arbeitenden schweren Diesel. Die Wasser- und Motorengeräusche des Schiffsverkehrs fügen sich organisch in die Elektronik, als seien sie integraler Bestandteil der Komposition. Am Eröffnungsabend vor dem Fronleichnamsfeiertag zieht einmal auch ein Partyschiff mit Popmusik und johlenden Menschenstimmen vorüber, stark gedämpft, gefiltert und fern, wie der leise nachklingende Tagesrest bei einem nächtlichen Traum.

Schließlich ist alle Elektronik verklungen. Radigues „Koumé“ ist zu Ende – aber das Tönen und Hören geht unvermindert weiter. Denn nun tritt der Hohlkörper der Deutzer Brücke in Reinform hervor. Er rumort, grollt, sirrt, rauscht und vibriert, unentwegt bespielt vom Takt und Rhythmus der Ampelschaltungen, Fahr- und Lieferpläne des darüber und darunter hinwegziehenden Bahn-, Auto- und Schiffsverkehrs. Und man selbst sitzt im Inneren dieses faszinierenden Rieseninstruments.

- „Brückenmusik 30“ im Hohlkörper der Deutzer Brücke Köln, Zugang Markmanngasse, vom 18. bis 29. Juni ab 18 Uhr mit jeweils drei Aufführungen von Éliane Radigues „Koumé“. Anmeldung unter www.brueckenmusik.de

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!