„Die schweigsame Frau“, Richard Strauss’ einzige vollendete Zusammenarbeit mit dem Textdichter Stefan Zweig, gab es bisher noch nicht an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Dort setzt sich GMD Christian Thielemann besonders für die Kompositionen von Strauss, seines Amtsvorgängers am Pult der Staatskapelle Berlin, ein und plant in deren Konzerten dort unter anderem die Aufführung von dessen sämtlichen Orchesterliedern. Die Premiere erhielt Jubel für die musikalischen Leistungen, aber auch Buhs für die Inszenierung von Jan Philipp Gloger.

Peter Rose (Sir Morosus), Brenda Rae (Aminta), Ensemble. Foto: © Bernd Uhlig

Junges Volk ohne Wohnraum: Erstaufführung von Richard Strauss’ „Die schweigsame Frau“ an der Berliner Lindenoper

Dieser Nachschuss zur Trias von Strauss’ Opern über Ehethemen an der Deutschen Oper Berlin erwies sich als weitaus maßvoller als die provokativen Positionen des Hamburger Staatsoper-Intendanten Tobias Kratzer. Fast spannungslos war die eher durch Gleichmut als Überraschungen, gleichwohl prachtvolle Lesart Thielemanns mit Staatskapelle Berlin. „Die schweigsame Frau“, die aufgrund der jüdischen Herkunft Zweigs trotz Fürsprache Strauss’ nach der Uraufführung in Dresden 1935 während des ‚Dritten Reichs‘ kaum gespielt wird und nur an den Strauss-Hochburgen Wien und München kontinuierlich auf den Spielplan kommt, erklang ‚Unter den Linden‘ allenfalls in Maßen so transparent, wie Thielemann es mit Begeisterung für diese Partitur angekündigt hatte. In München wirkte etwa unter Wolfgang Sawallisch zum Strauss-Jahr 1988 die instrumentale Seite der Partitur luftiger, filigraner und schwebender als im Knobelssdorff-Bau. Auch Thielemanns fulminante Sternstunde mit „Die Frau ohne Schatten“ in der Wiener Staatsoper hatte weitaus schwebendere und delikatere Dimensionen als diese Premiere in der Strichfassung des Uraufführungsdirigenten Karl Böhm.

Erstaunlich bis imposant dagegen war die Besetzung von Strauss’ Remake des „Don Pasquale“-Stoffes nach der Komödie „The Silent Woman“ des englischen Komödiendichters Ben Jonson. Brenda Rae in der Partie der das Intrigenwerk mit schlechtem Gewissen erfüllenden Aminta und Siyabonga Maqungo als ihr Gatte Henry mit leichtem wie substanzreichen Tenor standen an der Spitze. Der weltweit als Ochs auf Lerchenau für „Der Rosenkavalier“ gesuchte Bassist Peter Rose fand in dem pensionierten Sir Morosus eine weitere Paradepartie. Deren sprichwörtlicher Satz „Wie schön ist doch die Musik - aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!“ zog auch hier durch die Übertitel einige Publikumslacher. Serafina Starke (Isotta), Rebecka Wallroth (Carlotta), Dionysios Avgerinos (Morbio), Manuel Winckhler (Vanuzzi) und Friedrich Hamel (Farfallo) gaben eine hochkarätige Komödien-Crew. Iris Vermillion (Haushälterin) bleibt ein stabiler Publikumsliebling der Lindenoper. Der Bariton Samuel Hasselhorn wertete die Partie des die Intrige in Gang bringenden Barbiers Schneidebart zur Hauptpartie auf und ist eine der erfreulichsten Bariton-Entwicklungen der jüngeren Generation.

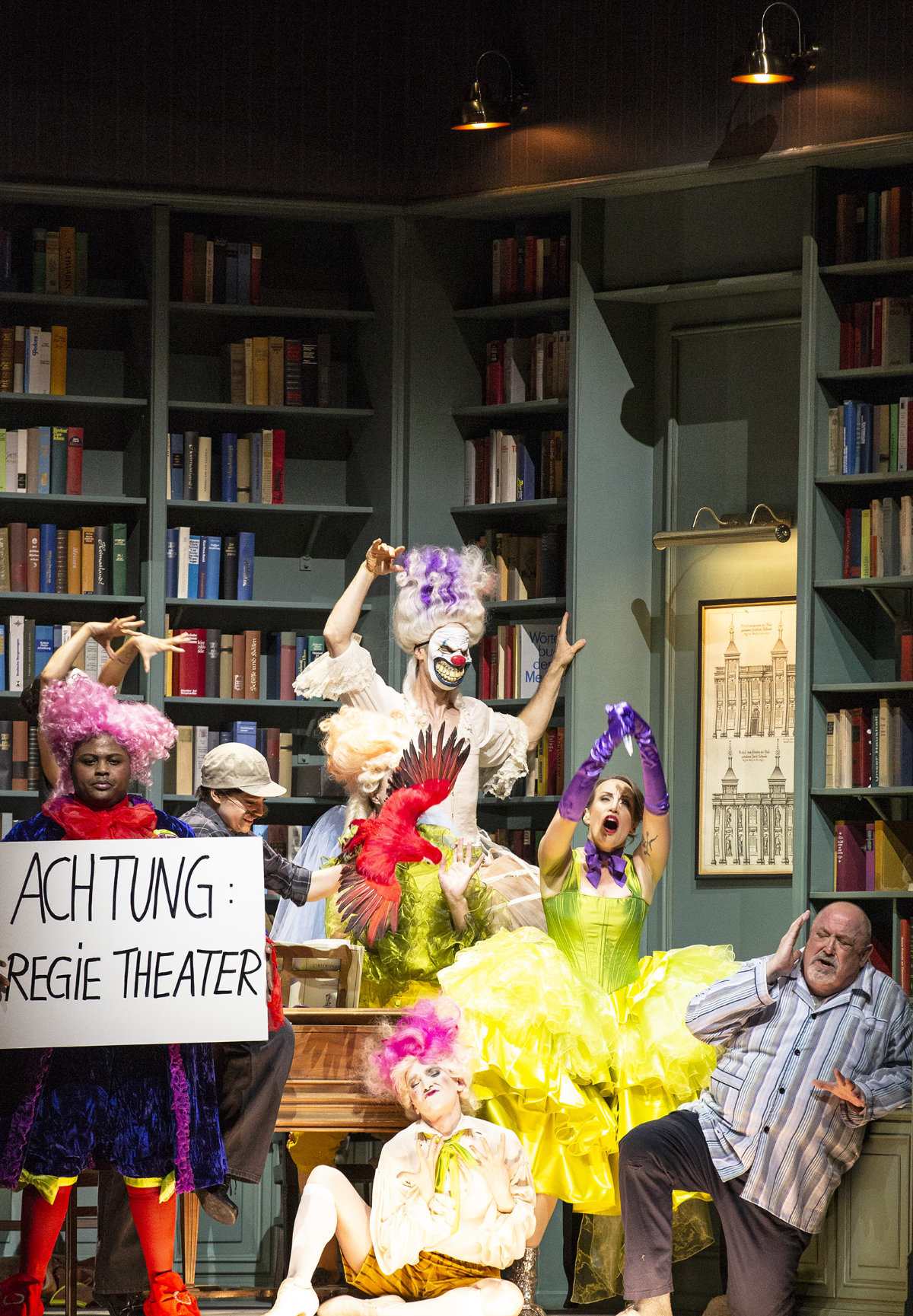

Der Premierenabend zeigte auch, wie Strauss sich in seinem virtuos komponierten Mix aus raffinierten Reminiszenzen aus der Vergangenheit, genialer Setzung von Deklamation und maßvollen Pointen Richtung freie Tonalität als Leuchtturm-Schlusspunkt einer fast 350-jährigen Entwicklung des Musiktheaters verstand. Insgesamt wurde nicht deutlich, dass die geringen Aufführungszahlen von „Die schweigsame Frau“ ein großer Verlust oder wesentlicher Baustein zum Verständnis von Richard Strauss wären. Der von der Nürnberger Schauspieldirektion als Intendant an das Wiener Volkstheater wechselnde Jan Philipp Gloger rückte die Handlung vom 18. Jahrhundert in das von Wohnungsnot gepeinigte Berlin der Gegenwart. Ben Baur baute mehrere Zimmer einer hohen Altbauwohnung, wie sie wohl die Lebensrealität vieler Premierenbesucher spiegelt. Dem Paar Aminta und Henry geht es hier nicht um den Zaster von Onkel Morosus, aber die freien Flächen der Single-Bleibe. Zitate maßgeblicher Behörden auf dem Zwischenvorhängen liefern Fakten zu Alterseinsamkeit und preislichen Ungleichgewichten des Wohnungsmarktes. Am Ende zieht der operettenhaft harmonische Mimentrupp kurzerhand bei Morosus ein und macht dessen Lebensabend gesellig. Eine schöne Utopie, wie sie dem Biedersinn U40 schmeichelt.

Siyabonga Maqungo (Henry Morosus), Brenda Rae (Aminta), Peter Rose (Sir Morosus), Ensemble. Foto: © Bernd Uhlig

Justina Klimczyks Kostüme ziehen Haltungskontraste ins Harmlose und machen so Existenzielles nett. Die Chorszenen (Einstudierung: Dani Juris) liefern Anlässe zur Kritik an misogynen Stereotypen von früher. Insofern setzt „Die schweigsame Frau“ im ersten Intendanz-Jahr von Elisabeth Sobotka nach „Roméo et Juliette“ und „Cassandra“ eine bemüht authentische Sicht auf die Gegenwart fort. Auch hier wurden harte Konturen weich und soziotopographische Hintergründe unscharf. Mit allzu harschen Konzepttiefen will man die schönen Opernabende an der Lindenoper offenkundig nicht belasten, signalisiert dort dennoch Relevanzbereitschaft und Realitätsnähe.

Diesen Eindruck gewinnt man jetzt auch bei dieser ersten Opernpremiere Thielemanns an der Lindenoper als Generalmusikdirektor, der Strauss’ Schönheiten üppig ausbreitet und feiert. Angesichts dessen, dass die Zusammenarbeit Strauss’ mit Zweig bereits nach „Die schweigsame Frau“ endete und diese komische Oper die erste seiner fünf Opern war, mit denen denen Strauss seine Idee eines hochkarätig überzeitlichen Opernmuseums bereichern wollte, bleibt die Produktion in Sachen Erkenntnisgewinn doch auffallend hinter Kratzers provokativer Strauss-Trias an der Bismarckstraße zurück. Immerhin: Die vokalen Glanzlichter funkeln weit und eindrucksvoll.

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!