Ein Vorspiel lange vor der Premiere: Star oder Nicht-Star? Konvention oder Neu-Interpretation? Die Leitung der Bayerischen Staatsoper entschied sich „Halbe-Halbe“, zur Hälfte für den „Münchner Star“ und opferte dann damit einen Aspekt eines in sich reizvoll schlüssigen, neuen Inszenierungsansatzes. Also Star-Jubel, ein bisschen Buh und ein gefeiert gutes Stück Selbstvergewisserung „Wir sind schon modern“.

Cavalleria rusticana Pagliacci | Premiere am 22. Mai 2025. Ailyn Pérez. Foto: © Geoffroy Schied

Phantastischer Realismus statt Verismo – Neue Sicht auf das bekannte „Cav-Pag“-Duo im Münchner Nationaltheater

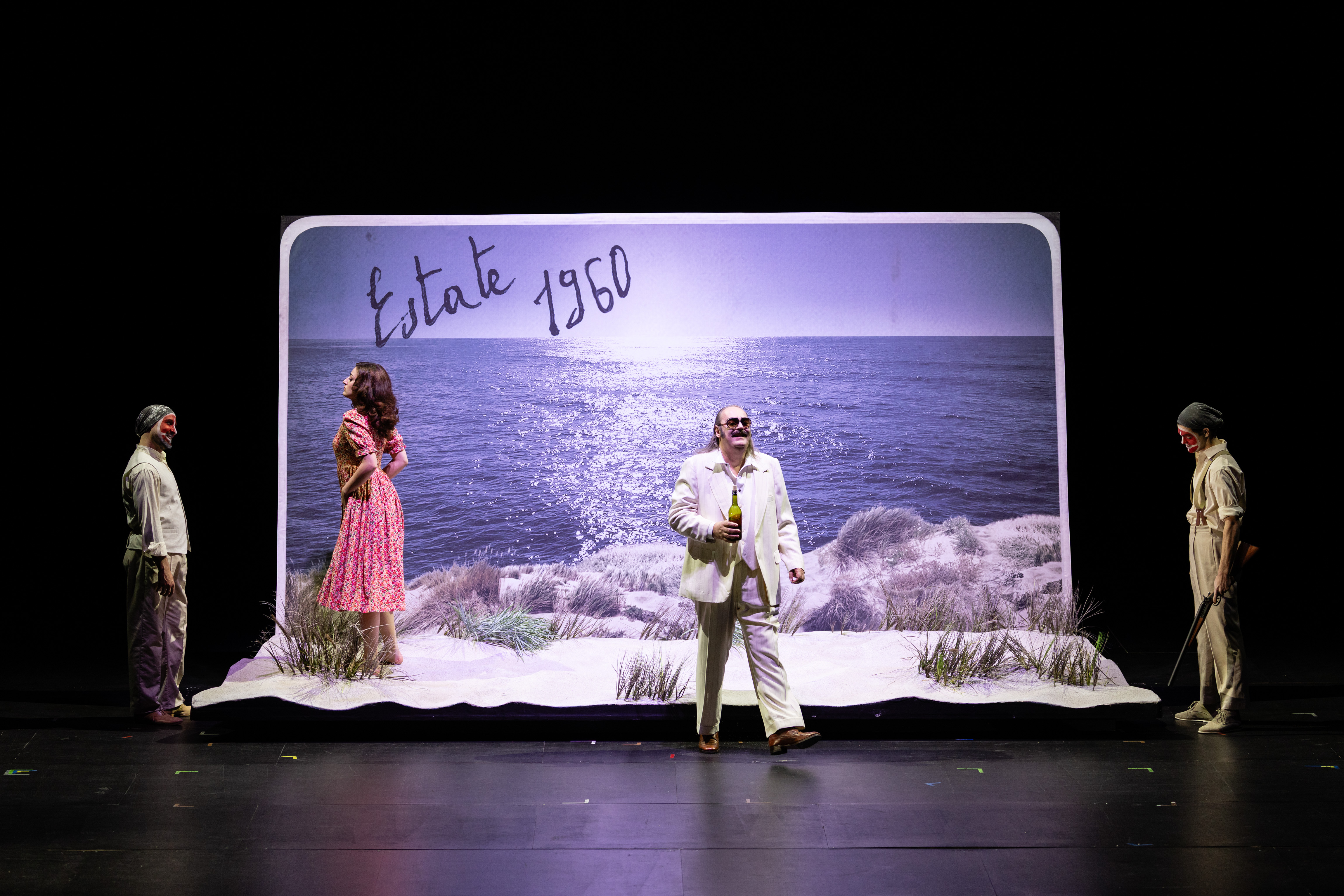

Der italienische Regisseur Francesco Micheli hatte mit seinem Bühnenteam die überzeugend durchdachte Intention, die beiden zwar meist miteinander gespielten, aber inhaltlich divergierenden Werke nicht nur durch Gesangssolisten, sondern auch dramaturgisch zu verbinden. Also zerbricht die jugendliche Liebe zwischen Turridu und der Dorfschönheit Lola – als Postkarten-nahes, sonnenglänzendes Strand-Inselchen im dunklen Bühnenraum - an der sozialen Realität Siziliens der 1960er Jahre: er muss Geld verdienen und besteigt den Bühnen-Waggon „Palermo-München“ – Gastarbeiter-Realität. Der füllige ‘Ndrangheta-nahe Alfio kann durch Alkohol-Geschäfte mit viel Geld winken und dem erliegt Lola. Dann lässt Regisseur Micheli von seinem vertrauten Bühnenbildner Edoardo Sanchi eine bühnengroße Spiel-Insel herabfahren – also Phantastik, aber realistisch bespielt: Schwarz-weiße Abstraktion einer Münchner Arbeiter-Unterkunft, dann einer sizilianischen Dorfschenke. Turridu tröstet sich mit dem nicht so attraktiven „späten Mädchen“ Santuzza; sie wird schwanger und von der österlichen Kirchenfeier ausgeschlossen; doch er und Lola können nicht voneinander lassen; Alfio wirft Turridu ein Gewehr zu, doch dieser flieht erneut per Zug nach München – die einzige echte Abweichung vom Original. Dann binden Regie und Ausstattung beide Werke szenisch: im Waggon lernen sich der noch gleich gekleidete Turridu und der zum „Tonio“ mutierte Alfio kennen und letzterer bietet dem 1970 in Sizilien weiterhin geächteten, gealterten Turridu einen Unterschlupf in einem vom jungen Silvio geführten italienischen Restaurant an: ein in den Nationalfarben dekoriertes Lokal auf der abermals herabgefahrenen Spiel-Insel, auf der eben auch Theater gespielt wird – kitschig folkloristisch mit den Commedia-dell-arte-Figuren Bajazzo, Colombine und Harlekin. Dem gealterten Turridu-Bajazzo lässt die Eifersucht auf die Liebe zwischen Nedda und Silvio dann Spiel und Realität verschwimmen. Er ermordet beide, die „Commedia“ ist beendet – Blackout - der Bajazzo-Clown steht einsam vor dem sich schließenden Vorhang.

All das hat Regisseur Micheli in der überzeugend differenzierten Lichtgestaltung Alessandro Cerletti ganz im Stil eines Phantastischen Realismus „vorgeführt“ – durchweg eindringlich klar, aber eben aus der erwarteten „glutvollen Italianitá“ herausführend und auf die – für die Oper? - übergroße Migrationsproblematik hinweisend … also kein enthusiasmierender Opernabend, sondern eher ernüchterndes Musiktheater.

Cavalleria rusticana Pagliacci | Premiere am 22. Mai 2025. Foto: © Geoffroy Schied

Ein anrührendes Bild aber gelingt Micheli zusammen mit Dirigent Daniele Rustioni: das sonst in „Cavalleria rusticana“ meist als wohliges, gefährdet „süßes“ Stimmungsgemälde erklingende „Intermezzo sinfonico“ transponiert Micheli ins angezeigte Jahr „1967“; Turridu eilt in Mantel, Mütze und mit Koffer ans Totenbett der Mutter, kniet verzweifelt; unbeachtet geht Santuzza mit der siebenjährigen Tochter vorbei und legt Blumen ab; Turridu eilt – dem ja bis heute drohenden Ehrenkodex gemäß - nach München zurück – und tatsächlich klingt die getragene Melodik nun deutlich nach Trauer-Elegie, lässt das innere Elend Klang werden – ein emotionaler Gipfel.

Daran fehlt es nur fast durchweg im Solisten-Ensemble. Jonas Kaufmann hatte wegen seiner neuen Intendanz in Erl die eigentlich geplante und inszenatorisch intendierte Doppelrolle als jugendlicher Turridu und gereifter Canio-Bajazzo-Ex-Turridu abgesagt und singt nur einen guten, aber zu wenig expressiven Canio. Wolfgang Koch dagegen bleibt bei seiner Doppelrolle als Alfio und Tonio, aber ohne das fesselnde Maß an Italianitá – an italienische Pracht-Baritone durfte der Opernfreund sich nicht erinnern. Gleiches gilt für die fraulich zu reife Santuzza von Yulia Matochkina und die dann zu wenig „leichte“ Nedda von Ailyn Pérez: gute Töne, aber zu wenig „fuoco“. Im Kontrast dazu kann der russische Tenor Ivan Gyngazow überzeugende Turridu-Verführung singen. Der jugendlich warme Silvio-Bariton von Thomas Mole klingt ebenfalls positiv heraus – aus einem an frühere „Italien“-Ensembles der Staatsoper längst nicht heranreichende Solisten-Mischung. Der gut einstudierte Staatsopernchor (Christoph Heil) ist erstmal als verschlossene, dann aber auch skandal-interessierte Dorf-Masse ab- und dann wieder zugewandt, später als platt vergnügungssüchtige Restaurant-Besucher geformt. Sie alle und das Staatsorchester kann Dirigent Rustioni wiederholt beflügeln. Sein Mascagni wie sein Leoncavallo klangen frisch und munter. Mit einem temperamentvolleren, rollengerechteren Solisten-Ensemble hätte es ein leidenschaftlicher Abend werden können.

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!