2025 steht ein Schostakowitsch-Jahr bevor, in Leipzig wirft es seine Schatten schon voraus: Am Opernhaus kam eine neue „Lady Macbeth von Mzensk“ heraus, inszeniert von Francisco Negrin, die musikalische Leitung lag bei Fabrizio Ventura.

Sonjetka (Nora Steuerwald), Sergej (Brenden Gunnell). © Kirsten Nijhof

Sibirien ist kein Ort, sondern ein Zustand – Oper Leipzig zeigt Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“

Leipzig und Schostakowitsch, das ist eine lange Geschichte: 1950 besuchte der Komponist die Stadt zu den Feierlichkeiten anlässlich des 200. Todestages von Johann Sebastian Bach und wurde dort prompt zu seinen 24 Präludien und Fugen inspiriert. 1965 gab es hier die DDR-Erstaufführung seiner Oper „Katerina Ismailowa“ durch den Regisseur Joachim Herz, später initiierte Gewandhauskapellmeister Kurt Masur einen vielbeachteten sinfonischen Beethoven-Schostakowitsch-Zyklus. Und bevor nun 2025 zum fünfzigsten Todestag von Dmitri Schostakowitsch ein veritables Schostakowitsch-Festival in Leipzig ausgerichtet werden soll – mit sämtlichen Sinfonien und Solokonzerten des Meisters unter Beteiligung von Gewandhausorchester und dem Boston Symphony Orchestra unter Leitung des gemeinsamen Musikchefs Andris Nelsons –, präsentiert die Oper Leipzig schon mal eine Neuinszenierung der „Lady Macbeth von Mzensk“, bekanntlich die Urfassung dieses auf eine Novelle von Nikolai Leskow zurückgehenden Werkes. Als „Katerina Ismailowa“ kam es erst nach einer vernichtenden Kritik durch Stalin heraus (Stichwort: „Chaos statt Musik“), war inhaltlich und musikalisch drastisch „entschärft“ oder „geglättet“.

Die Oper Leipzig hat freilich, wie längst wieder üblich, Schostakowitsch quasi in Originalfassung aufgeführt und erwies sich nicht nur kalendarisch als Vorreiter. Denn das gut dreistündige Resultat ist nahezu rundum geglückt.

Wer bei „Lady Macbeth“ erst einmal an Verdi beziehungsweise an Shakespeare denkt, liegt nicht ganz falsch, denn da wie dort und eben auch bei Schostakowitsch geht es um eine mordende Ehefrau. Hier heißt sie Katerina, ist eine frisch verheiratete Kaufmannsgattin in einem Kaff namens Mzensk. Ihr Mann Sinowij Borissowitsch ist eine Null sowohl im Bett als auch im Geschäft. Das Paar steht unter der Fuchtel des bösen, despotischem (Schwieger-)Vaters Boris Timofejewitsch, einem furchtbar tyrannischen Alten, der seine späte Geilheit zu gern auch an Katerina ausleben würde. Die Angestellten in seiner Mühle haben nichts zu lachen, sondern nur zu schuften. Als Sinowij für eine Weile das Anwesen verlassen muss, kontrolliert der Alte Katerinas Treue. Die aber aus ihrem langweiligen Dasein ausbrechen will, sich in den (ebenfalls schurkischen) Draufgänger Sergej verliebt und mit ihm genau jene Erfüllung erlebt, die ihr der lasche Gatte wahrscheinlich nie zu bieten vermochte.

Um diesen Betrug zu kaschieren, wird erst dem Schwiegervater Rattengift serviert und der zurückgekehrte Ehemann später erschlagen. Bei der so möglich gewordenen Hochzeit von Katerina und Sergej fliegt alles auf, sie werden festgenommen, verurteilt, kommen nach Sibirien, was für das Regieteam übrigens kein Ort, sondern ein Zustand ist. Und genau darum ging es wohl auch Schostakowitsch: um eine Zustandsbeschreibung mit den Mitteln der Musik. Die nämlich spielt die Hauptrolle in dieser Oper und sagt eigentlich alles. Gefühle wie Liebe und Angst, Orgasmen sogar, dunkelste Seiten der Macht, die Schwermut der Geplagten und das Lachhafte der Obrigkeit sind treffsicher instrumentiert.

Katerina Ismailowa (Ingela Brimberg), Chor der Oper Leipzig, Zusatzchor. © Tom Schulze

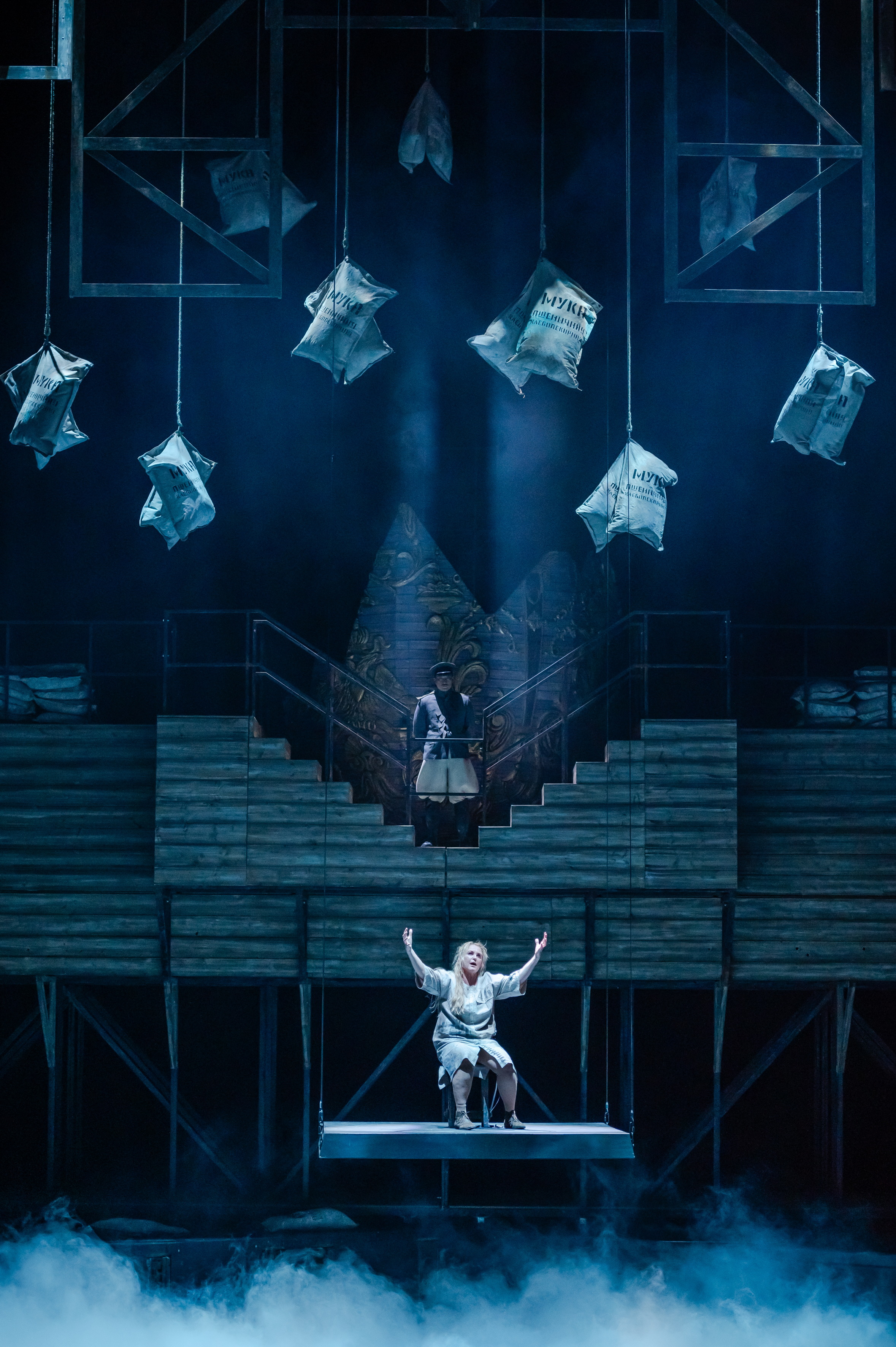

Was die Frage aufwirft, ob diese vertrackt tragische Geschichte nun mehr von der Regie oder doch eher durch die musikalische Leitung umgesetzt werden soll. An der Oper Leipzig gehen der spanische Regisseur Francisco Negrin sowie der italienische Dirigent Fabrizio Ventura Hand in Hand, gemeinsam mit den vielen Mitwirkenden auf der Bühne und im Graben. Gemeinsam auch mit Kostümbildnerin Ariane Isabell Unfried, die Solisten und Chor nach sozialem Status gekleidet hat, und Bühnenbildner Rifail Ajdarpasic, der eine Bühne voller Treppen und Mühlen errichten ließ, um Arbeits- und Wohnwelt, im 3. Akt ein krudes Polizeirevier und im Schlussbild die trostlosen sibirischen Weiten aufzuzeigen.

Da sind natürlich die zaristischen Straflager assoziiert, auch Stalins Gulag und nicht minder das Russland von heute; dennoch musste diese Schostakowitsch-Oper nicht aufgesetzt aktualisiert werden. Schließlich ist sie grotesk mehr als genug, eine Überzeichnung der Zustände sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich. Zu sehen und hören ist eine unmenschliche Welt, ist unmenschliches Verhalten von Menschen gegen Menschen, weder die unterjochten Massen noch die vermeintlich Herrschenden haben eine Chance, ihrer Misere zu entkommen. Allenfalls durch Mord und Gewalt, was wiederum noch mehr Gewalt, noch weiteres Morden provoziert.

Zwar gibt es Zitate des russischen Konstruktivismus, Andeutungen historischer Kostüme, Assoziationen an Chaplins „Modern Times“ und mittendrin ein riesiges Fabergé-Ei sowie die Karikatur einer Polizeiwache schweinsköpfigen Uniformierten, es gibt auch eher fragwürdige Darstellungen von Lust und Gewalt, doch am eindrucksvollsten wird das alles den ganzen Abend über von der Musik erzählt. Mal mit feinem Humor, oft auch mit bitterem Sarkasmus. Nur schade, dass Ventura das Gewandhausorchester hin und wieder zu ungezügelt aufbrausen und in mehreren Szenen sie Solisten übertönen lässt. Doch gerade in den orgiastischen Szenen der Kopulation von Katerina und Sergej ist dem von Bläsern links und rechts in den Seitenlogen kräftig verstärkten Aufbrausen nicht zu entkommen, ebenso in der skurrilen Polizeiszene sowie im ergreifenden Finale.

Katerina Ismailowa (Ingela Brimberg). © Kirsten Nijhof

Adäquat bis vorzüglich waren die Hauptrollen besetzt. Als Katerina der schwedische Sopran Ingela Brimberg mit großer Reife in Stimme und Spiel und dennoch mädchenhaften Momenten, ganz dem Spagat ihrer Lust und ihrer Schuld ergeben. Ihr Geliebter Sergej war Brenden Gunnell, ein heldischer Schurkentenor, der seine Frau noch im Lager hintergeht, worauf die dann sein Flittchen und sich selbst ins Wasser stürzt.

Nicht gänzlich überzeugen konnten Schwiegervater Boris und dessen Sohn Sinowij: Randall Jakobsh als nicht ganz textverständlicher, mitunter etwas schwachbrüstig wirkender Bass sowie Matthias Stier mit eher blassem Tenor, darin sehr passend zu seiner Partie.

Dan Karlström lieferte als betrunkener Hochzeitsgast eine Paraderolle, Franz Xaver Schlecht trumpfte als brutal eitler Polizeichef auf, Ivo Stanchev gab als an Krücken gehender Pope ein Sinnbild ab – und das riesige Ei auf der Bühne? Ein Rätsel, das hier aufgelöst werden soll: Es steht als Sinnbild für vergehenden Glanz, für unerfüllte Fruchtbarkeit und für Zerfall: Ist es einmal kaputt, dann bleibt es kaputt, kann nicht repariert werden. Genau dies sollte auch diese vielleicht hoffnungslose, zuvörderst aber mahnende Oper sagen: Gewalt kann nur zerstören, nichts retten. Damit ist diese „Lady Macbeth von Mzensk“ an der Oper Leipzig wohl doch sehr aktuell geraten.

- Termine: 29. Mai sowie 2., 5. und 8. Juni 2024.

- Wiederaufnahme im Mai 2025 zum Schostakowitsch-Festival Leipzig.

- www.oper-leipzig.de

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!