Am Nationaltheater in Weimar werden Luther und Müntzer zu Opernhelden – so ungefähr jedenfalls: Uraufführung des spartenübergreifenden Projektes „Vom Lärm der Welt oder Die Offenbarung des Thomas Müntzer“.

Es klingt alles ganz großartig: Das wichtigste Mehrspartentheater in Thüringen startet in der ersten Spielzeit des neuen Intendanten Hasko Weber ein Projekt, das mit der Staatskapelle, der Oper und dem Schauspiel alle Sparten zusammenführt. Als Chefsache, versteht sich. „Vom Lärm der Welt oder Die Offenbarung des Thomas Müntzer“ klingt poetisch und ist als Gegenstand groß gedacht. Also vom kleinen Erdendasein bis in den himmlischen Überbau menschlicher Existenz.

Mit Thomas Müntzer und Martin Luther spielen zwei Großakteure mit. In diesem Falle steht die thüringer Geschichte obendrein gleich noch für die deutsche, ja europäische als Ganzes. Geschichtsbewusst, wie man sein will, gibt es dann auch einen halben Jahrtausend-Schritt: der Terror der Bauernkriege und Müntzers Rigorismus werden mit der Jenseits-Gewissheit der Dschihadisten zusammengedacht, die als ihr persönliches Ticket für ein Paradies voller Jungfrauen mörderische Bombenrucksäcke auf Bahnhöfen deponieren.

Was einem da aus der in 16 Szenen unterteilten Textcollage bis ins zeitgenössische Bewusstsein entgegen schwappt, ist recht kühn zusammengedacht. Autor Christian Lehnert ist ja bekanntlich nicht nur vom Fach, was die Geschichte und Gegenwart der Religionen betrifft, er hat auch Erfahrung als Opernlibrettist – immerhin für Hans Werner Henze und dessen Spätwerk „Phädra“, das man vielleicht sogar in der nächsten Spielzeit in Halle zu sehen bekommt.

Der Weg vom Lärm der Welt zu einer eingängigen oder auch verstörenden Theatermelodie führt, noch bevor die Musik ihre Wirkung entfalten kann, übers Quellenverzeichnis. Zitiert werden neben Müntzer und Luther, auch von Hutten, Marx, Trotzki, Luxemburg und Nietzsche, bis hin zu Wagenknecht und Aussagen von Konvertiten. Selbst Hitlers Rassenideologe Rosenberg darf einem der Dämonen Geschichte seinen Kernsatz vom Mythus der Rasse und des Blutes in den Mund legen.

Irgendwie kommt das Stück damit vom rechten Theaterwege ab und verheddert sich im theoretischen Unterholz. Wie Spielführer installieren die drei Dämonen eine Metaebene, die nach dem Ziel und dem Sinn der Geschichte fragt, indem sie sie von den Ergebnissen her zu denken versucht. Lehnert hat – so wirkt es jedenfalls in den 90 Minuten in Weimar – eher eine Textcollage produziert. Einen Essay über menschliches Handeln zwischen göttlichem Auftrag und Sinn für das Mögliche.

Das erinnert entfernt an die Textflächen, mit denen Elfriede Jelinek in der Gegenwartssprache nach deren Subtexten sucht. Lehnert nimmt alte Text und sucht nach den Folgen für die Gegenwart. Sie sind aber handelnden Personen zugeordnet. Zunächst natürlich den Gesangspartien der Antipoden im Stück Thomas Müntzer (Jörn Eichler) und Martin Luther (Bjorn Waag). Als Dämonen müssen die Schauspieler Birgit Unterweger, Bastian Heidenreich und Michael Wächter die Metaebene beisteuern. Und eine beachtliche Kletterleistung in der irgendwie missglückten Szene zur Rucksackbombe absolvieren. Christoph Heckel und Robert Huschenbett sind Vater und Sohn, aber auch Friedrich der Weise und Herzog Johann. Steffi Lehmann hat mit dem vokal von Sven Helbig sorgfältig ausgestatteten Part einer jungen schwangeren Frau, eine zentrale Rolle, zumal sie mit ihrem Bekenntnis auch zum behinderten, ungeborenen Leben für den Rahmen der Szenenfolge und als moralisches Ausrufezeichen stehen muss.

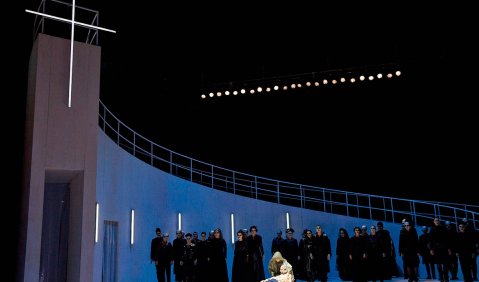

Optisch vermeiden Oliver Helf (Bühne) und Syzzy Syzzler (Kostüme) jedes Historisieren. Man bleibt in der Gegenwart, weicht bei den glatzköpfigen Dämonen in die abstrakte Zukunft und mit dem Chor in eine düster dunkle Alptraumatmosphäre aus. Die Drehbühne wird von einen ansteigenden Mauerhalbrund beherrscht. Metaphorisch ist so nicht nur das Walten der Zeit immer gegenwärtig. Hier steht man bei Bedarf schnell mit dem Rücken an der Wand oder am Rande des Abgrundes.

Zudem ist für Helbigs eindrucksvoll mit liturgischer Würde aufwartende Chorpassagen zu den unter Leitung von GMD Stefan Solyom grundierend aufrauschenden Orchester-Crescendi immer Platz. Auch für die Videos mit denen Bahadir Hamedemir den Lärm der Welt mit Bildern von heute illustriert. Wenn da allerdings Putin bei der Unterzeichnung des Krimanschlusses, auf das von Luther auf Müntzer bezogene Wort hin „Es kommt die Zeit, da man den Massenmörder erkennt, der mit Menschen experimentiert“, zu sehen ist, so darf man das, auch bei prinzipieller Distanz zu Russen-Herrscher für einen etwas allzu platten Regieeinfall halten. Und auch ob man dieses Libretto-Lutherwort am Schluss eines Bildes so für sich stehen lassen kann, ist eine Frage.

Dieser Abend ist der Auftakt für einen Zyklus unter dem abgehoben ambitionierten Titel „Existenz – Resistenz“, denen in den nächsten Jahren weitere spartenübergreifende Projekte zur Geschichte folgen sollen. Vom dreißigjährigen Krieg über Nietzsche bis zur Revolution und deren Übergang zur Weimarer Republik ist die Rede. Dass der crossover-affine Dresdner Komponist Sven Helbig da mit von der Partie sein soll, gehört auf die Habenseite dieser schwergewichtigen Ankündigung für die Zukunft.

Nächste Vorstellungen: 5., 10., 17. April und 4.,17., 31. Mai 2014 www.nationaltheater-weimar.de