Noch immer gehört Karl Amadeus Hartmann (1905–1963) zu den großen unbekannten des 20. Jahrhunderts: Man weiss zwar um die Bedeutung seiner Sinfonien, doch auf dem Programm sind sie fast nie zu finden. Man weiss um seine „innere Emigration“ in den braunen Jahren, als Mensch aber hat er bisher kaum Kontur gewonnen. Und so ist es wieder einmal dem Engagement eines kleinen Labels zu verdanken, dass künftig mehr Klarheit herrschen wird – auf jeden Fall aber sollte die Neugier geweckt sein.

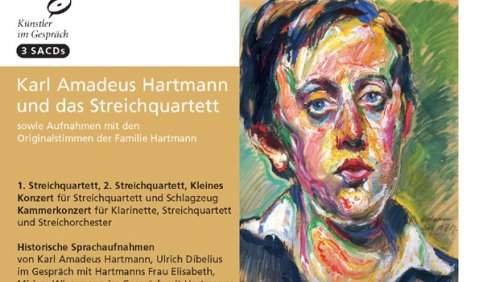

Wie so häufig bei Cybele Records hat man auch bei dieser Produktion den Eindruck, ein kleines, bis ins Detail abgestimmtes Gesamtkunstwerk in den Händen zu halten. Das betrifft nicht nur das gelungene Wechselspiel zwischen Graphik, Layout und Inhalt, sondern auch die hinter der Veröffentlichung stehende Idee. Es handelt sich um die erste Folge einer „Künstler im Gespräch“ genannten Serie, bei der hochrangige Interpretationen eines in sich abgegrenzten Repertoires mit historischen Tondokumenten und aktuellen Interviews kombiniert werden.

In diesem Fall wurde der musikalische Fokus auf Hartmanns kammermusikalisches Schaffen gerichtet: die beiden Streichquartette (1933 und 1945/48), das Kleine Konzert für Streichquartett und Schlagzeug (1931/32; hier erstmals eingespielt) und das Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester (1930/35) – also auf Werke in farbecht-homogener, traditioneller Besetzung. Sie stehen dabei nicht so sehr für eine rasante schöpferische Entwicklung, sondern verblüffen fortwährend durch ihre gedankliche Tiefe, durch ihre motivische und harmonische Differenzierung sowie durch eine Ausdrucksintensität, die unmittelbar berührt.

Als ein markanter stilistischer Ausgangspunkt ist dabei leicht der musikalische Kosmos von Béla Bartók auszumachen, Hartmann aber hat schon hier mit zahlreichen melodischen (und politischen) Allusionen zu sich selbst gefunden. Fatal nur, dass seine künstlerische Biographie (wie auch die anderer Komponisten dieser Generation) ein doppeltes Schicksal zu erleiden hatte: erst das freiwillige oder erzwungene Verstummen ab 1933, dann die vermeintliche Rückständigkeit gegenüber einer mit allem brechenden Avantgarde nach 1948.

Obwohl vom Konzept her vollauf integriert, erfüllen die Tondokumente nicht ganz alle Erwartungen. Beeindruckend mag noch Hartmanns Lesung eigener Texte sein (ca. 1962), die etwas später dann revidiert in den Kleinen Schriften (1965) im Druck erschienen. Kurios mutet hingegen das Gespräch von Ulrich Dibelius mit Elisabeth Hartmann an (1994), bei der sich der Freund weitaus konkreter äußert als die Ehefrau. Und man fühlt mit Mirjam Wiesemann, die sich bemüht, die teils recht detailverliebten Erinnerungen von Hartmanns Sohn Richard in Bahnen zu lenken (2009). Das im Booklet abgedruckte rare Bildmaterial aus Familienbesitz lässt die Edition selbst zu einem Dokument werden.