Franz Kafka, des deutschen Autors aus Prag, wird an der Oper im schlesischen Wroclaw mit einer Oper des Warschauer Komponisten Zygmunt Krauze nach dem gleichnamigen Drama des 90jährigen Polen Tadeusz Rózewicz gedacht. Ist solch eine Uraufführung schon der Internationalismus einer neuen Moderne?

Kafkaeske Opernfiguren gibt es ja eine ganze Menge in der Geschichte des Musiktheaters, aber Franz Kafka persönlich als zentrale Bühnenperson hat durchaus Seltenheitswert. In der Oper Wroclaw geriet der Prager Ausnahmeliterat nun in genau diese „Falle“ und stand in derselben im Mittelpunkt einer frisch uraufgeführten Oper dieses Titels nach dem gleichnamigen Drama von Tadeusz Rózewicz. Dieser große polnische Literat ist heute in Wroclaw zu Hause, vorigen Oktober beging er dort seinen 90. Geburtstag; er hat 1982 „Die Falle“ geschrieben, die vier Jahre später am Berliner Maxim Gorki Theater ihre deutsche Erstaufführung erlebte.

Der Warschauer Komponist Zygmunt Krauze (Jg. 1938) verfasste für die dem Neuen aufgeschlossene Oper von Wroclaw auf der Basis dieses zeitlos aktuell gebliebenen Stückes nun eine einaktige Oper, deren Musik sich freilich in einer eher braven Klangsprache artikuliert. Sie lehnt sich zwar kaum an konkrete Vorbilder an, doch von forschem Aufbruch ist in ihr nichts zu spüren, wohl aber von einem selbstbewusst eigenen Ton. Damit kann immerhin den psychologischen Besonderheiten eines Franz K. und seiner Umwelt nachgespürt werden. Krauze ist auch mutig genug, sein Operninstrumentarium auf ein Minimum zu reduzieren (um so zahlreicher ist die Personage auf der Bühne). Er bestückt das Orchester mit Akkordeon, schräg klingendem Kneipenklavier, E-Gitarre und Zymbal, sorgt so für reichlich originelle Klangfarben. Darin enthalten ist gewiss eine Menge an Bedeutungshuberei für die wirklich dramatischen Momente des Stücks, aber auch einiges an nur eins zu eins zum Gesangspart abverlangter Begleitung (und die wird leider nicht immer ganz in diesem Verhältnis geboten).

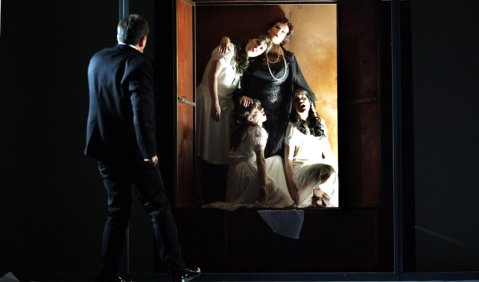

Das seit 1995 sehr erfolgreich von der Dirigentin Ewa Michnik geleitete Haus gibt sich mit der deutlichen Hinwendung zum Neuen zwar recht modernistisch, bleibt aber stets einem gewissen Konservatismus der Novitäten verpflichtet, um das Abonnentenpublikum und Förderer nicht zu verstören. So auch in der „Falle“. Denn die Musik von Zygmunt Krauze verstört niemanden. Gastdirigent Tomasz Szreder bringt die Partitur pflichtschuldigst zum Klingen, an den gelungendsten Stellen auch mal zum Leuchten. Regisseurin Ewelina Pietrowiak hat für die in 15 Tableaus gegliederten Stationen aus Franzens allzu kurzem Leben die Konfliktsituationen zwischen übermächtigem Vater und schwachbrüstigem Sohn herausgestellt, sie teils durch Videoeinspielungen noch besonders betont. Szenen der Geschwisterliebe zu Ottla, Elli und Valli widerspiegeln die Sehnsucht nach heiler Welt, auch wenn sie schon familienintern sehr gefährdet erscheinen. Erst recht brüskiert wird dieses Sehnen aber durch eine bedrückende Traumsequenz von Bruder Franz, eine krasse Anspielung auf die tatsächliche Vita der Mädchen, die bekanntlich in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden.

Während fast das gesamte, nur gut eineinhalb Stunden währende Stück in schwarz-weißem Grundton gehalten ist (das Bühnenbild entwarf die Regisseurin, für die Kostüme zeichnet Malgorzata Sloniowska verantwortlich), scherzt der längst schon gezeichnete Franz mit seinen drei Schwestern wie in einem Gegenpol zu Tschechow auf einer grüngrellen Wiese. Dort werden die unschuldigen Dinger von uniformierten Schergen abgeholt, was für ein Schnitt in scheinbar heile Welt! Wenn auch dem echten Franz Kafka sowohl dieses Schicksal als auch das Wissen darum erspart geblieben ist (er starb 1924 mit nur 40 Jahren an Tuberkulose), so quält sich die Bühnenfigur schwer mit dem ahnungsvollen Traum.

Die von Rózewicz im Drama angelegten Stationen blieben auch in Krauzes Oper erhalten. In Summe ist dies ein einziger Alptraum, von der Kindheit am Familientisch bis hin zur anhaltenden Freundschaft mit Max Brod und zur ganze eineinhalb Monate währenden Verlobung mit Felice Bauer. Dennoch ist „Die Falle“ nicht als rein biografische Oper zu sehen, sondern als Metapher auf Machtmissbrauch, wie er zwischen Generationen und Geschlechtern sowie eben auch von Okkupanten ausgeübt wurde und wird. Schwere Kost, möchte man meinen, angesichts dieses so bedrohten Genies mit all seinem Scheitern im Leben. Durch die schon in der Vorlage geraffte Abfolge des über allem schwebenden Grauens hat das Werk eine Dynamik, die vor jedwedem Abflachen bewahrt. In der szenischen Umsetzung wäre etwas mehr an Courage zu wünschen gewesen, um wirklich stimmige und ergreifende Bilder zu zaubern. Stimmlich gaben sowohl die Solisten – hervorhebenswert der zerrissene Franz von Mariusz Godlewski („Ich bin eine Falle, / mein Körper ist eine Falle, / in die ich seit meiner Geburt / geraten bin.“) sowie die lebenstolle Felice der auch stimmlich schönen Joanna Moskowisz – als auch der Chor des Hauses durchweg passable Leistungen ab.

„Die Falle“ von Zygmunt Krauze ist gewiss nicht als Schlüsselwerk der Moderne angelegt, rückt aber mit Kafka und Rózewicz zwei Literaten, die es verdient haben, ins Zentrum modernen Musiktheaters. Dank der klugen Politik dieses Opernhauses gelingt damit ein weiterer Schritt, um Schwellenängste des Repertoirepublikums zu tilgen und die eigene Ausstrahlungskraft zu erhöhen. Wenn Wroclaw in vier Jahren gemeinsam mit dem baskischen Donostia-San Sebastian Kulturhauptstadt Europas sein wird, ist die Oper der schlesischen Oderstadt bestens gerüstet.

Nächster Termin: 6. März 2012