Jetzt wurde er wieder aufgestellt. An der Heinrich-Heine-Allee, weithin sichtbar dem Grabbeplatz und der Landeskunstsammlung gegenüber. Erst einmal stand die Figur freilich schwarz und schweigend, eingehüllt noch in würdige Seide und mit einem dicken Knoten vorm Gesicht: Der eherne Felix Mendelssohn Bartholdy. Dann aber, nach der Rede des Oberbürgermeisters und der etwas ungelenken Bemühung eines Blechbläserquartetts, fiel die Hülle und er konnte frei hinausblicken auf die Nachfahren der Düsseldorfer, die ihn, das junge Genie, in die Herzen schlossen, und auf die Stadt, über die er sich nur leise, d.h. familienintern und gegenüber engen Freunden, mokierte: „Düsseldorf ist gar nicht so arg, wie ich’s anfangs machte“ (Brief vom 7.2.1834 an Ignaz Moscheles in London).

Der Pianist, Organist, Komponist und Dirigent Mendelssohn war in den 1830er Jahren nicht nur der Leuchtturm und Publikumsmagnet der Niederrheinischen Musikfeste, sondern 1833–35 auch Musikdirektor in der heutigen Landeshauptstadt. Für kurze Zeit auch Intendant des Opernhauses. In den gut zwei Jahren seiner Düsseldorfer Tätigkeit strukturierte er das Musikleben der Stadt neu und setzte Qualitätsstandards, die noch lange nachwirkten. Was ihm fortdauernd hoch angerechnet wurde.

76 Jahre lang fehlte das Ehrenmal. Nun ist es (fast) wieder dorthin gekommen, wo es 1901 aufgestellt worden war. Zu Beginn des 20. Jahrhundert hatten spendenwillige Bürger beim Bildhauer Clemens Buscher, einem Professor der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule, eine Statue bestellt. Sie erhielt einen Ehrenplatz an der Außenfassade des Theaters. 1936 wurde das Monument von Amts wegen aus seiner Mauernische entfernt und zwischengelagert, 1940 von feixenden Mitarbeitern der Altmetallverwertung zertrümmert und dann zwecks Herstellung von Granaten eingeschmolzen: „Metallspende für den Führer“.

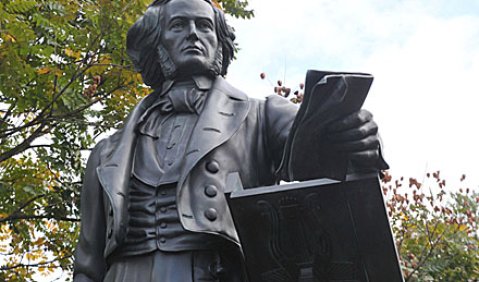

Vor einigen Jahren begann eine neue Bürgerinitiative Geld für die Rekonstruktion des Denkmals zu sammeln. So konnte es nach Fotos und einem im Stadtarchiv aufgefundenen fragilen Gipsmodell nochmals gefertigt werden: Der neben einem reich verzierten Notenpult stehende Meister, der bei seinem beruflichen Wechsel nach Leipzig gerade einmal sechsundzwanzig Jahre alt war, wirkt in Buschers Darstellung schon recht gesetzt und wie ein Mittvierziger. Aber in diese Altersgruppe ist er nie gelangt. Mendelssohn starb bereits am 4. November 1847.

Das wieder her- und aufgestellte Monument wurde hoffentlich gut am Steinsockel befestigt, damit sie nicht nochmals verschwindet. Als „Metallspende“ an eines jener diskreten Konsortien, die ansonsten entlang der Bahnlinien Kupfer einsammeln. Und gelegentlich eben auch eine Bronzeplastik abtransportieren.