Blasmusik ist in Deutschland populär, steht aber nicht immer im besten Ruf. Häufig assoziiert man mit ihr Militärmärsche oder Heimatpflege – häufig steht Blasmusik im Verdacht des Revisionismus. Die sinfonische Blasmusik dagegen konkurriert mutig mit den großen Sinfonieorchestern.

Das Bundespolizeiorchester München. Foto: Bundespolizei

Ein faszinierendes Klangbild

In Deutschland hat die Idee der Bläser-Sinfonik ab 1930 um sich gegriffen. Einer der Auslöser waren die Donaueschinger Musiktage von 1926, für die Komponisten wie Krenek, Toch, Hindemith und Gál neue Werke für ein „ziviles Blasorchester“ schrieben. „Gerade das Blasorchester mit seiner Vielfalt aus Holz- und Blechbläsern sowie Schlagwerk schafft ein komplexes, faszinierendes Klangbild“, sagt der Posaunenprofessor Jan Donner.

Das türkische Militärorchester

Die Geschichte der Bläser-Sinfonik beginnt erstaunlicherweise mit den Türken. Das osmanische Militärorchester, die „Mehterhâne“, machte in Europa einst ziemlichen Eindruck. Es hieß, die Kampferfolge des osmanischen Heeres verdankten sich ein Stück weit der aufputschenden und den Gegner zermürbenden Kriegsmusik dieses Orchesters. Kein Wunder, dass sich die europäischen Fürsten eine ähnlich beeindruckende Militärmusik wünschten. Nachdem Polen mit den Türken Frieden geschlossen hatte, ließ sich König August II. vom osmanischen Sultan Ahmed III. eine komplette Mehterhâne schenken. Auch Russland leistete sich 1720 eine türkische Militärkapelle, Österreich 1741 immerhin eine Art Nachahmung, das Pandurenkorps. Wie der Musikkritiker C.F.D. Schubart um 1785 berichtet, hat auch der König von Preußen „wirkliche Türken in seine Dienste genommen und die wahre türkische Musik bei einigen seiner Regimenter eingeführt“.

Eine Basisform der türkischen Volkmusik ist die Duo-Kombination von Zurna (Kegeloboe) und Davul (Zylindertrommel). Die Mehterhâne bot davon quasi die aufgeblähte Version: ganz viele Zurnas, ganz viele Davuls. Dazu kamen Naturtrompeten, Pauken und Becken – insgesamt waren es bis zu 56 Musiker. Das machte natürlich einen ganz anderen Eindruck als die braven sechs- bis zehnköpfigen Feld- und Harmoniemusiken der damals üblichen europäischen Blasmusik. (Aus ihnen entstand das klassische Bläserquintett.) Was sich die europäischen Militärs vom türkischen Orchester abschauten, waren neben dem großen Klangkörper die hohen, durchdringenden Blasinstrumente (in Europa: hohe Klarinetten, Piccoloflöten, Trompeten) und vor allem die Perkussion (Pauke, große Trommel, Becken, Zimbeln, Triangel, Schellenbaum). Die neue, laute europäische Militärmusik – insbesondere die Perkussions-Abteilung – nannte man daher lange Zeit „türkische Musik“ oder „Janitscharenmusik“. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts hießen alle preußischen Militärmusiker „Janitscharen“.

Blütezeit der Marschmusik

Das 19. Jahrhundert war die große Zeit der Militärorchester – nicht zuletzt dank der großen Fortschritte im Instrumentenbau (Klappen und Ventile). Blasende Marschkapellen wurden zum Inbegriff von nationaler Präsentation und Öffentlichkeit. Schon Napoleon veranstaltete bei seinen Pariser „Friedensfeiern“ gewaltige Freiluftspektakel mit Tausenden von Militärmusikern. Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb seine „Ouvertüre für Harmoniemusik“ 1838 zeitgemäß um – für ein Blasorchester mit 23 Bläsern und Perkussion. Hector Berlioz komponierte seine „Grande Symphonie funèbre et triomphale“ 1840 für großes Militärorchester. Auch zivile, meist städtische Blaskapellen entstanden damals, etwa die italienische „Banda“. Eine typische Banda umfasste um 1850 rund 20 Holzbläser, 20 Blechbläser und vier Perkussionisten. Besonders beliebt waren Banda-Adaptionen von Opernarien und Opernduetten, deren Melodien sonst den privilegierten Besuchern der Opernhäuser vorbehalten waren. Die Flügelhörner (bis hinunter zur Tuba) übernahmen gewöhnlich die Vokalpartien, die Klarinetten die Aufgaben der Streicher. Solche Laien-Blasorchester, häufig initiiert von Reservisten der Militärmusik, wurden international zu einer gewaltigen Bewegung. Dazu gehörten Stadtkapellen, Bergwerks- und Feuerwehrkapellen, dann auch Werkskapellen, Musikvereine, Studentenkapellen.

Zum 1. Internationalen Militärmusik-Wettbewerb in Paris 1867 schickten auch Preußen, Baden, Bayern und Österreich jeweils eine Militärkapelle. Das preußische Orchester unter Wilhelm Wieprecht (1802–1872) bestand aus 85 Instrumentalisten, davon 21 an der Klarinette. In den nichtdeutschen Orchestern wurden auch bereits Saxofone verwendet. Nur wenige Jahre zuvor (1860) hatte Wieprecht mit seinem „Normal-Instrumental-Tableau“ die preußische Militärmusik neu geordnet, wobei ihm ein quasi sinfonisch ausbalanciertes Klangbild vorschwebte. Für die Tiefen empfahl er Tenorbasshorn, Basstuba und Bassklarinette. Die „vollständig besetzte Janitscharenmusik“ hatte laut Wieprecht bis zu 47 Musiker. Einen Höhepunkt erlebte die deutsche Blasorchester-Bewegung in den 1880er Jahren. Damals entstanden berühmte Märsche („Alte Kameraden“, „Wien bleibt Wien“, „Hoch- und Deutschmeister-Marsch“), aber auch sinfonische Bläser-Arrangements aktueller Konzertmusik, etwa von Wagner, Liszt oder Strauss. Damals „gab es kaum ein Werk, das nicht für großes Blasorchester adaptiert wurde“, schreibt Werner Bodendorff. „Allein in Berlin fanden an Sommerabenden 20 bis 30 Militärkonzerte statt.“

USA – das Land der Symphonic Bands

Wieprechts Militärmusik-Reform zeigte Einfluss weit über Deutschland hinaus – etwa auch bei Patrick Gilmore (1829–1892) in den USA, seinerzeit der „musical director of the nation“. Gilmore gilt als der eigentliche Vater der „Symphonic Band“, des sinfonischen Blasorchesters, und begründete wichtige Traditionen in der ohnehin starken amerikanischen Bläserkultur. Um 1890 sollen tatsächlich rund 10.000 Blasorchester in den USA aktiv gewesen sein. Allein im Staat Illinois gab es eine Zeit lang mehr Bläserbands als Ortschaften. Nicht nur Schulen und Universitäten, auch Fabriken, Kirchen, Feuerwehren, Freizeitparks, selbst Gefängnisse und Kaufhäuser leisteten sich Concert Bands und Marching Bands. Die in New York berühmte Goldman Band bestellte ab 1918 auch bei berühmten Komponisten wie Respighi, Roussel, Milhaud, Schönberg, Hindemith oder Barber neue Kompositionen für Bläserorchester.

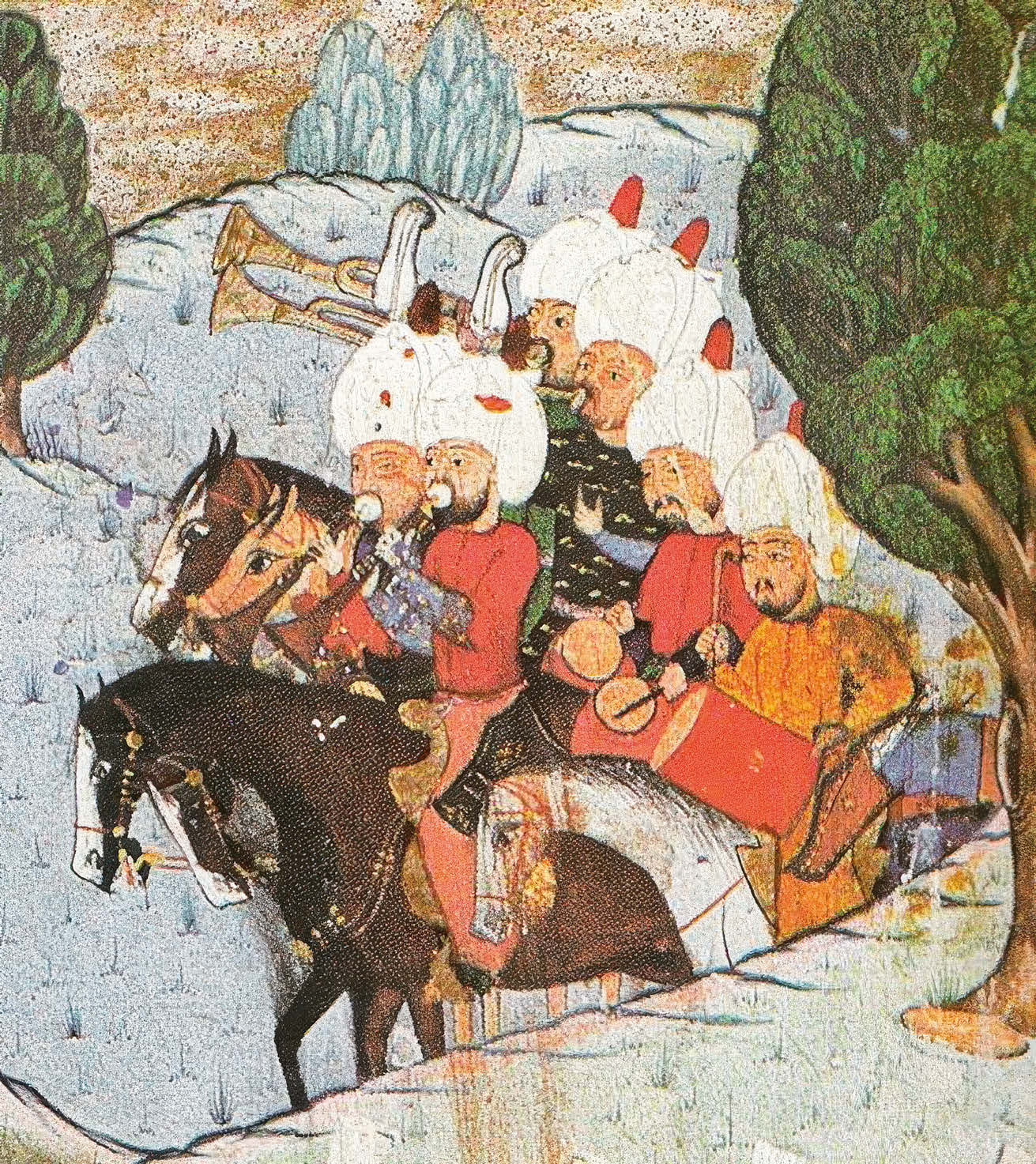

Mehterhâne, osmanische Miniatur um 1568. Die Musiker spielen zwei gerade Trompeten nefir, zwei gewundene Trompeten boru, eine Zylindertrommel davul und ein Kesseltrommelpaar nakkare. Im Jahr 1529 war das „türkische Feldgeschrey“ erstmals bis vor Wien gekommen. Foto: Unbekannter Maler/Wikimedia Commons

Als um 1920 Radio und Schallplatte aufkamen und die breite Musikausübung der Bevölkerung zu gefährden drohten, schlugen die amerikanischen Instrumentenhersteller Alarm. In einer gemeinsamen Anstrengung statteten sie landesweit die Schulen mit Blas- und Perkussionsinstrumenten aus und initiierten lokale und regionale School-Band-Wettbewerbe. Durch dieses School-Band-System ist das Blasorchester-Wesen in den USA heute fest institutionalisiert. Der Blasorchester-Unterricht beginnt meist in der 7. Klasse, also auf der Middle School bzw. Junior High. Auf der Highschool dann besteht die School Band einer Klassenstufe gewöhnlich aus 25 bis 40 Holzbläserinnen und Holzbläsern, 15 bis 30 Blechbläserinnen und Blechbläsern und einer mehrköpfigen Percussion-Gruppe, zu der auch Xylofon, Marimba et cetera gehören. Dazu kommen noch vereinzelt Harfe, Klavier oder Kontrabass. Praktisch jede Highschool, jedes College, jede Universität in den USA unterhält (neben kleineren Bläserformaten) ein sinfonisches Blasorchester – es heißt dort wahlweise Wind Band, Wind Symphony, Wind Orchestra, Wind Ensemble, Concert Band oder einfach „Band“.

Zu den führenden sinfonischen Blasorchestern der USA gehören das bewährte Eastman Wind Ensemble, die Illinois State University Wind Symphony, das University of Kansas Wind Ensemble, die Ohio State University Wind Symphony, das Hartt (School) Wind Ensemble oder das 2006 aus privater Initiative entstandene Lone Star Wind Orchestra in Texas. Die Qualität und die Anzahl solcher Orchester sind so groß, dass nicht wenige zeitgenössische Komponisten und Komponistinnen vorzugsweise für dieses sinfonische Bläserformat schreiben. Besonders beliebt sind in den USA die Originalwerke von Komponisten wie John Mackey, Michael Colgrass, Michael Daugherty, Frank Ticheli, Steven Bryant oder David Maslanka. Zu den Klassikern der „Wind Symphony“ zählt man Stücke von Percy Grainger, Vincent Persichetti, Alfred Reed, Robert Russell Bennett, John Philip Sousa, Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams und anderen. Unter den Transkriptionen für dieses Format finden sich häufig auch Werke von Bach, Holst, Tschaikowski, Schostakowitsch und Wagner – und natürlich amerikanisches Repertoire von Bernstein, Copland, Gershwin und Ives. Schon 1991 zählte man rund 55.000 Originalwerke und Bearbeitungen für Blasorchester.

Die Bläserphilharmonie

In Deutschland war Marschmusik nach 1945 zunächst verboten. Die ersten Blasorchester hierzulande entstanden bei der Landespolizei und dem Bundesgrenzschutz und übten Walzer und Ouvertüren ein. Seit den 1970er-Jahren sind Blasorchester bei uns aber ein wichtiger Faktor in der musikalischen Jugend- und Laienarbeit. Es gibt zahllose blasende Stadt- und Kreiskapellen, Feuerwehr- und Jugendkapellen. Allein der Deutsche Turner-Bund hat nach eigener Aussage 500 Blaskapellen – mitgerechnet sind unter anderem Spielmannszüge, Flötenorchester und Schalmeienorchester.

Die ambitioniertesten professionellen Blasorchester hierzulande nennen sich gerne „Bläserphilharmonien“ – so die Dresdner Bläserphilharmonie, die Deutsche Bläserphilharmonie, die Bläserphilharmonien in Mannheim, Heilbronn, Rheinhessen, Sachsen oder Regensburg, die Jungen Bläserphilharmonien in NRW oder Ulm. Außerdem gibt es etliche Landesblasorchester und Landesjugendblasorchester. Das Repertoire für Blasorchester wächst beständig an und ist meist schon in der Notenedition nach Schwierigkeitsgrad taxiert. An mehreren deutschen Universitäten gibt es inzwischen einen Lehrstuhl für „Blasorchesterleitung“.

Zu den sichtbarsten Vertretern des Genres gehören bei uns die Blasorchester der Bundeswehr (rund ein Dutzend Musikkorps von Heer, Luftwaffe und Marine) sowie die Orchester der Bundes- und Landespolizei. Das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden arbeitet mit der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf zusammen. Ganz auf sinfonische Blasmusik spezialisiert ist das Bundeswehr-Musikkorps in Siegburg. Diese Orchester spielen bei vielen innerdienstlichen Anlässen (Jubiläen, Verabschiedungen usw.), aber sind auch wichtige Sympathieträger in der Außendarstellung von Militär und Polizei.

Das Repertoire besteht daher häufig aus Arrangements populärer Klassiker, bekannter Rock- und Popnummern oder neuerer Film-Melodien (Harry Potter, Fluch der Karibik usw.). Auch Kooperationen mit Rockband, E-Gitarre, Elektronik, Chor oder Akkordeon sind beliebt. Was Originalwerke fürs sinfonische Blasorchester angeht, schielt man gerne in die USA. Aber auch in Europa gibt es immer mehr Blasorchester-Komponisten.

Der renommierte Dirigent Philipp Armbruster leitet seit 2023 das Bundespolizeiorchester München, eine 48-köpfige Bläserbesetzung. Das Orchester und seine diversen Ableger (Bigband, Kammerorchester, Bläserquintett usw.) geben im Jahr etwa 150 Auftritte. Nach einem Vierteljahrhundert an deutschen Opernhäusern schätzt Armbruster die für ihn neue Herausforderung eines Bläserorchesters. Es sei hier viel schwerer als beim Sinfonieorchester, sagt er, eine ausgewogene Balance zwischen den Instrumentengruppen herzustellen. „Bei der Repertoireauswahl muss man das Fehlen der Streicher berücksichtigen – nicht jedes Stück eignet sich für eine Bearbeitung. Ein Blasorchester hat außerdem ein ganz anderes Spektrum an Musik abzuliefern. Besondere Flexibilität wird daher gerade im Blasorchester großgeschrieben. Und die bläsertechnischen Anforderungen – speziell auch die Belastung durch das dauerhafte Spielen ohne Unterstützung der Streicher – könnte nicht jeder sinfonische Bläserkollege leisten.“

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!