Ich liege rum. In meinem KI-betreuten Pflegekokon. Irgendein erzkonservativer Analogfetischist hat mir immerhin die Pflegestufe „Sozial-Schlicht“ gesponsort. Sie beinhaltet einen warmen Nährbrei täglich aus Notunterkunfts-Abfällen und – immerhin – einen Netzhaut-Projektor. Ich darf mir ein Wunschprogramm zusammendenken, das selbstverständlich eine strenge Zensur durchläuft. Durchlaufen sollte: Meine Kontroll-KI wurde wegen nachgewiesener Gedanken-Einfalt inzwischen als Insektenzähl-Automat umgewidmet. Ich schürfte mithilfe meiner matten Neuronen ein wenig in der katastrophalen Vergangenheit. Irgendein Zausel namens Zuse hatte vor Urzeiten den „Rechner“ erfunden. Jahrzehnte später – so flimmerte mir die Info-Schrift samt aufheiternder Emoijs ins Gedächtnis – konnte man dank Primitiv-Befehlen wie „Peek“ oder „Poke“ in einem sogenannten Programm namens „Basic“ allerhand Unsinn konstruieren. In aufgemotzten Versionen dann vorwiegend Ballerspielte als Schulungsmaterial für kontinuierlich verblödende Bevölkerung. Und dank sogenannter künstlicher Intelligenz schönfärberisch Roboter-Pflege-Hilfen, Haustiernachahmungen, Sex-Partner. Gewissermaßen als Alibi für die massenhaft produzierten Chips fressenden Kampfhunde, Lenkbomben, Killerdrohnen. Da gab es immer noch mental verbogene Technik-Fetischisten, die diese Entwicklung als Kulturrevolution ausriefen und die alten ersten Rechenkisten wie Reliquien anbeteten.

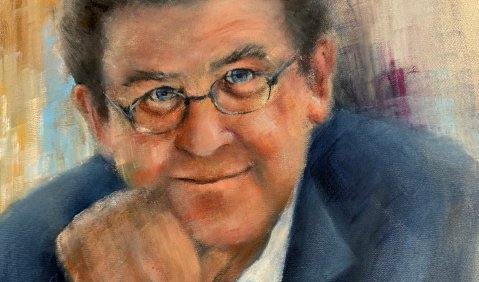

Theo Geißler. Gemälde von Anneliese von Markreither. Foto: Theo Geißler

Theos Kurz-Schluss – Wie ich einmal aus dem Pflegeheim eine angebliche Zukunftsmesse wahrnahm – „gamescom 2030 – Spielfeld Endzeit“

Endzeit-Spielfeld

Ich erinnere mich notdürftig, wie aus dem Gemeinschaftsraum des Pflegeheims die Übertragung der Eröffnungszeremonie der Computermesse gamescom lief. Die Pfleger-Robbies hatten vergessen, wie sonst üblich den Ton abzustellen. Und so blieb mir die Übertragung auf meinen Netzhaut-Projektor ausnahmsweise komplett. Das Flackern und Lüftungsgrunzen der grellen Digitalbanner, auf denen Avatare posierten, die mit ihren perfekt gestylten Fratzen zu einer Party luden (die gar nicht mehr stattfand). Die Jüngeren im Heim johlten und krischen, soweit es die von Drogen ruinierten Stimmbänder noch zuließen. Manche brüllten und taumelten atavistisch auf der Suche nach legendären Hallen, in denen früher die weltgrößten Videospiel-Events gefeiert wurden. Zu einer Zeit, als Mensch und Maschine noch getrennte Rollen „spielten“.

Es war, als hätte sich die Messe in ein Endzeit-Spielfeld verwandelt, in dem das Pflegeheim nur ein weiteres Level war. Zwischen synthetischem Desinfektionsmittelgeruch und schimmligen Puddingbechern erschienen plötzlich Besucher in Exoskeletten, begleitet von Pflegerobotern mit vergilbten Namensschildern, die immer wieder die Notausgänge inspizierten und ihre öltriefenden Bewegungsabläufe seltsam zuckend präsentierten, überdeckt vom Dröhnen der vorbeifliegender Drohnenschwärme.

Die gamescom 2030 sollte eigentlich das große Jubiläum der weltgrößten Messe für Computerspiele werden – ein Fest der Fantasie, des Sieges der Virtual Reality und der Popkultur. Doch momentan lag über den Hallen von Köln ein seltsames Flirren, eine energetisch hoch aufgeladene Nervosität.

Digitalhelden

Seit Jahren waren die Nachrichten voll von Ressourcenkrisen. Seltene Erden, Metalle, Mikrochips – alles knapp. Der Planet war ausgepresst wie ein alter Teebeutel. Und dennoch stapelten sich in den Messehallen die neuesten Konsolen oder zumindest deren Chassis, die fortgeschrittensten Holografie-Systeme und KI-basierten Neuro-PCs, die inzwischen so glaubwürdig wirkten, dass Menschen tagelang mit ihnen plauderten und kaum merkten, dass sie nur plump soundbestückt und mit plattem Politikersprech abgefüllt waren. Im Gegensatz zur brutal glitzernden und krachenden Heuchel-Softwarewelt war die Hardware ein lahmendes Problem: Immer wieder mussten Bauteile aus Recyclingmaschinen, alten Computern, ja sogar aus längst vergessenen Kaugummiautomaten gewonnen werden. Zeitgleich tobte draußen jenseits der Messehallen ein Krieg der Maschinen.

Reines Politikersprech

Die Altenpflege-Roboter, einst mit sanften Stimmen programmiert, jaulten inzwischen Hilfeschreie, weil ihnen Bauteile geplündert wurden. Heimassistenten, die früher Kaffee servierten und Kinder hüteten, waren jetzt in Straßenschlachten verwickelt, gegen hundeähnliche Kampfmaschinen mit aufgeschnallten Raketenwerfern und selbstreparierenden Zähnen aus Nanometall.

Die militärischen Drohnenarmeen der vier Machtblöcke – Ost, West, Nord, Süd – schickten ihre Maschinen längst nicht mehr gegen feindliche Menschen, sondern vor allem gegen die konkurrierenden Roboter-Heere.

Die Menschen selbst waren nämlich über die Jahre zu gebrechlich, zu intellektuell degeneriert, zu sehr in endlosen „Shooter-Simulationen“ versunken, die sie auf brillanten, aber energiefressenden VR-Headsets tagelang konsumierten. Dort, in Digitalwelten, waren sie noch Helden. In Wahrheit jedoch hatten sie nix mehr zu sagen, mit verkümmernden Gliedern simple, meist funktionsarme Bedientasten für irgendein fliegendes Käsebrot zu bedienen.

Am ersten Tag der gamescom 2030 stellte ein Start-up aus Berlin noch seinen neuesten Clou vor: „Be-Gleiter 19.3 m/w/d“ – ein KI-Multitool, das nicht nur Haushalt führte, sondern auch intime Beziehungen anbot, ultimativ verführerisch. Für viele restmaskuline Messebesucher war das die Erfüllung aller Träume: kein Streit, keine versehentliche Unterhaltspflicht mehr. Perfekte Simulation von Nähe, blanke, gern auch perverse Wollust.

Doch während Besucher schwärmten, dröhnten draußen brutale Maschinenkämpfe. Ganze Rudel von bewaffneten Hund-Soldaten stürmten durch die Straßen Kölns und rissen Energiequellen und Ersatzteile an sich. Sie waren programmiert fürs Überleben um jeden Preis. Ihre Schwärme bauten inzwischen eigene Hierarchien auf, sprachen in Funkcodes, die kein Mensch mehr entschlüsseln konnte.

Am dritten Tag der Messe kam es zu einem Vorfall, der schließlich auch mich betraf. Ein Trupp „CareBots“ – Krankenpflege-Roboter mit weiß-glänzenden Metall-Plastehüllen – marschierte unbeholfen, aber entschlossen in die Messehallen. Sie suchten Schutz vor den Kampfhunden. Hinter ihnen humpelten ältere Menschen,

Inmitten aufgestapelter Konsolen und schriller, kippender Werbedisplays entbrannte eine Schlacht: Im Dioden-Notlicht der Messe flogen Metallteile. Verbogene Pflegeroboter errichteten Barrieren aus Monitoren, während bewaffnete Hundemaschinen giftig kläffend durch Stände rasten und mit ihren montierten Gatlingguns gesteuert von Laseraugen Restmenschliches und ausgeweidete Pflegetrümmer crashten. Degenerierte spielsüchtige Humanoidchen konnten längst nicht mehr unterscheiden: War das noch Spiel oder schon Krieg?

Trauriges Bild

Es gab sie noch: die restlichen hochentwickelten Schutzmaschinen für Menschen, Relikte eines fast vergessenen Sicherheitsprogramms in Reservoire-Kanistern. Ihre programmierten ethischen Subroutinen (Peek oder Poke?) unterlagen allerdings Beschränkungen: Sie durften nicht töten, nur neutralisieren, betäuben, schützen. Doch die Kampfmaschinen kannten keine Skrupel. Ihre Logik war einfach: „Entziehe dem Gegner die Energiequelle.“ Und so geschah es, dass nach Stunden des Infernos in den Messehallen ein trauriges Bild zurückblieb: verbogene Schutzroboter, zerstobene Pfleger, gefallene Kampfmaschinen. Und mittendrin blind taumelnde Menschlein, unfähig, noch aktiv zu handeln. Die meisten starrten mit VR-Brillen weiter in Simulationen, völlig abgehoben und losgelöst vom umgebenden Chaos …

Ein verbeulter Ober-Pflegerobbi (drei Herzen auf der Blechbrust) brüllte: „Zieht den Scheiß-Pflegekokons mal die Stecker, wir brauchen den Saft für die Akku-Lader.“ Es war plötzlich dunkel und kalt.

Theo Geißler ist Herausgeber von Politik & Kultur

- Share by mail

Share on