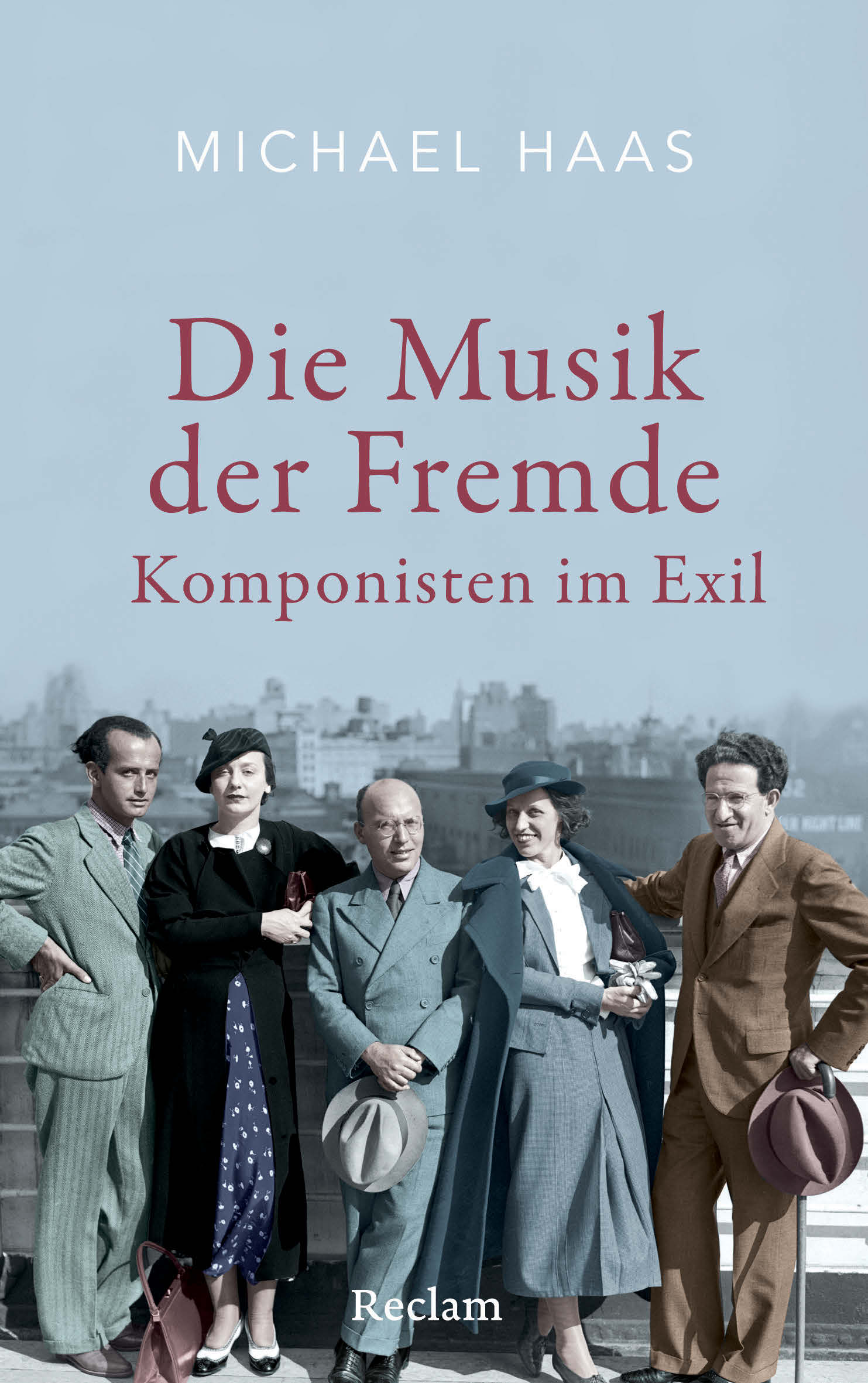

Schon in den ersten Kapiteln des gut gegliederten Buches wird klar, dass bis heute zu oft Künstler im Vordergrund stehen, die es im Exil „geschafft“ haben, herausragend etwa Kurt Weill. Doch der weitaus größere Personenkreis war „monophon“ ohne Fremdsprachenkenntnis, sprach eher ein wenig Französisch als Englisch. Das fiel auch auf diejenigen mit „leichter Muse“ zurück, schließlich hörtern auch Operetten- und Opernkomponisten in der Regel nie mehr eine Note ihrer Werke: „Ihr Leben war gerettet, ihr Vermächtnis jedoch verloren.“

In sieben Kapiteln bereitet Haas dann einer Vielfalt von weniger Bekannten eine Lesebühne: Richard Fuchs, Wilhelm Rettich, Robert Fürstenthal, Walter Arlen, Hans Winterberg… bis hin zu „Missionaren“ in Fernost, einer Zweiten Wiener Schule in China oder dem Argentinier Guillermo Graetzer in Lateinamerika, dann Spuren in Japan, Indien und Afrika. Haas geht kurz auch auf Remigration und das Komponieren in Diktaturen bis hin zum Beispiel Schostakowitsch ein. Deutlich bleibt stets der „Kreativitätsbruch“. Für das Archiv „Exilarte“ bittet Haas um alle noch verfügbaren oder noch auffindbaren Dokumente.

Gefundene Gemeinsamkeiten

Ganz anders der Ansatz des von 2019 bis 2022 gelaufenen Forschungsprojekts „Musical Crossroads“ am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (IMI), dessen begleitendes Symposium der Pandemie zum Opfer fiel und nun durch diesen Sammelband vertreten werden soll.

Der Atlantik wird hier als wechselseitiger „Handlungs- und Kommunikationsraum“ betrachtet und es wird nach klingenden Kontaktzonen gefragt.

So umreißt Melanie Unseld das Umfeld von Antonio Salieris und Friedrich Treitschkes Oper „Die Neger“ um 1800 in Wien. Den eurozentristischen Opernhorizont erweitert Axel Körner: Verdis zunächst wegen der Zensur in die britischen Kolonien verlegter „Ballo in Maschera“ wurde seit 1859 erfolgreich und deshalb weiterhin meist mit dem Ballett „Bianchi e neri“ kombiniert – einer Adaption von Harriet Beecher-Stowes „Onkel Toms Hütte“.