Hier ist alles dynamisiert, flexibilisiert, wahlweise beschleunigt oder verlangsamt. Die Grenzen zwischen Jazz und neuer Musik sind ebenso verflüssigt wie die europäischen Grundfesten der Zeitkunst Musik. Alte Orientierungspunkte zerbröseln, feste Pole schmelzen dahin. Stilistik, Tempo, Metrik, Melodik gleiten, drängen, strudeln, erlahmen. Beim Hören einer „HELIX“ fühlt man sich wie in einer Zentrifuge mit konstanter oder wechselnder Drehzahl und Richtung. Das Projekt des Kölner Kontrabassisten, Komponisten und Bandleaders Sebastian Gramss fasziniert durch klares Konzept, gekonnte Umsetzung, aufregendes Hörerlebnis und eine neue Sicht auf Geschichte und Gegenwart.

Sebastian Gramms, HELIX-Grafiken und Terminologie

Verflüssigung des Erstarrten

Der zweimalige ECHO-Preisträger ist einer der vielseitigsten und experimentierfreudigsten Musiker unserer Zeit. Er spielt in zehn verschiedenen Formationen, erkundet in der Nachfolge des italienischen Experimental-Kontrabassisten Stefano Scodanibbio neue Spiel- und Klangpraktiken, entwickelt Interaktionen mit Robotik und versammelt im internationalen Community-Projekt „Bassmasse“ möglichst viele Bassistinnen und Bassisten, die im Jazz üblicherweise Einzelgänger sind, nun aber im Dutzend oder bis zu fünfzigfach erscheinen. Seit Anfang 2022 arbeitet Gramss theoretisch und praktisch mit kontinuierlichen Tempoveränderungen. In verschiedenen Formationen beteiligt waren daran bisher rund siebzig Musikerinnen und Musiker.

Raum- und Zeitspiralen

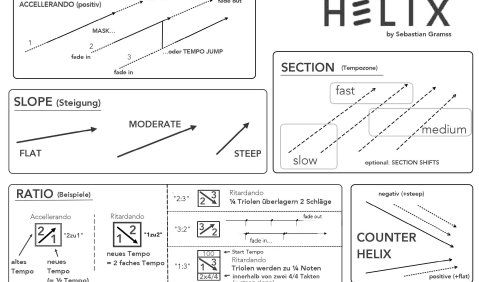

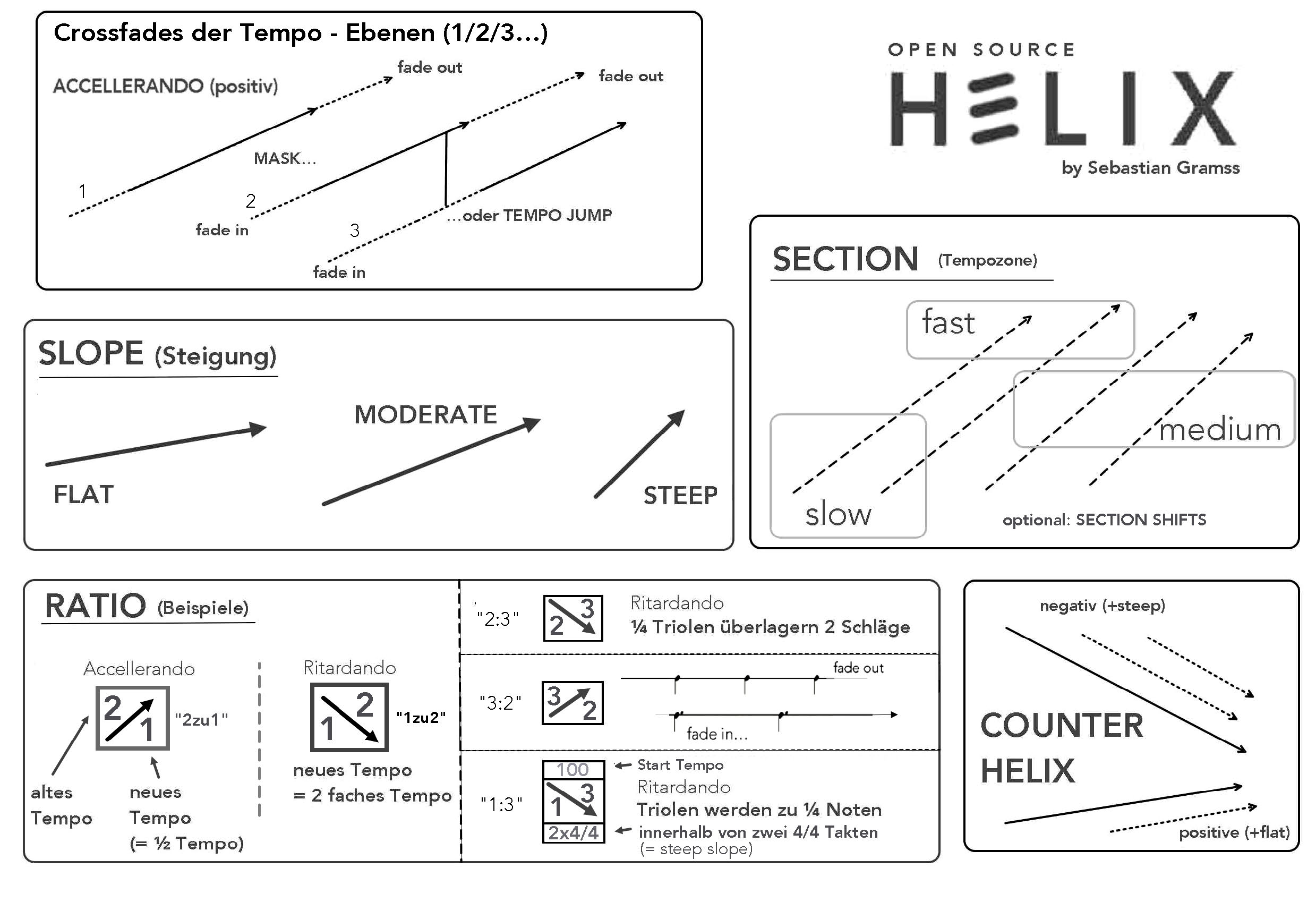

Analog den Sheppard-Skalen, bei denen Tonfolgen oder Glissandi so überlagert werden, dass der Eindruck endlosen Auf- oder Absteigens entsteht, schichtet Sebastian Gramss mehrere Accelerando- oder Ritardando-Linien. Während eine Pulsation ins doppelte Tempo beschleunigt, setzen in regelmäßigem Abstand weitere Pulsationen im gleichen Anfangstempo mit derselben Beschleunigung ein. Der Grad des Accelerando hängt sowohl vom Faktor der Beschleunigung 1:2, 1:3 oder 2:3 (verdoppelt, verdreifach oder vereineinhalbfacht) ab als auch von der Dauer des Veränderungsprozesses. Ebenso lassen sich langsamer werdende Impulsfolgen überlagern und die Nahtstellen zwischen den Stimmen durch leises Neuansetzen, Crescendieren und Ausblenden geschickt kaschieren, damit scheinbar endlose Verlangsamungen oder Beschleunigungen resultieren. Der Begriff „HELIX“ beschreibt wechselseitig sich umkreisende Spiralen. Das menschliche Genom befindet sich zum Beispiel auf einer Doppel-Helix, also zwei miteinander verzahnten Spiralen. Möglich sind auch Tripel-, Quadrupel- oder sonstige Polyhelixe. Gramss simulierte sich überlagernde Tempospiralen zunächst am Computer. Mit live-spielenden Ensembles erweist sich dasselbe Phänomen als große Herausforderung. Denn selbst simple Impulsfolgen gegeneinander versetzt gleichmäßig zu beschleunigen, fällt vielen Musikerinnen und Musikern schwer. Das gilt erst recht für zusammengesetzte Rhythmen, Motive, Melodien oder auch mehrtaktige Akkordfolgen, die von mehreren Mitwirkenden versetzt auf dieselbe Weise beschleunigt oder verlangsamt werden. Die spielpraktischen Schwierigkeiten sagen viel über unhinterfragte Konventionen der europäischen Musik.

Sebastian Gramms, HELIX-Grafiken und Terminologie

Vermessung der (Musik-)Welt

Bis Anfang des 16. Jahrhunderts wurde mehrstimmige Musik nur in Einzelstimmen ohne Taktstriche notiert. Das erforderte ein flexibles und hellhörig aufeinander reagierendes Musizieren. Erst danach wurden alle Stimmen untereinander in Partituren mit horizontalem Fünfliniensystem und vertikalen Taktstrichen notiert. Der Skalierung des Tonraums durch Tonleitern in gleichschwebender Temperatur folgte die Mensurierung des Zeitraums durch Takt, quadratische Rhythmik und einheitliches Tempo. Während die europäischen Entdecker und Eroberer mittels Chronometer und Sextant über die Weltmeere navigierten und den Globus in Längen- und Breitengrade einteilten, wurde auch die Zeitkunst partitioniert und die Schriftlichkeit zum bestimmenden Dispositiv des Denkens und Machens von Musik. Seitdem ist Tempo etwas a priori Festgesetztes. „Allegro“, „Andante“ oder „Adagio“ gelten in der Regel für komplette Stücke, Sätze oder längere Formteile. In Relation zum obligaten Tempo bestimmen sich dann auch Metrik, Rhythmik, Melodik, harmonischer Fluss und Charakter. Erlaubt sind allenfalls kleinere agogische Modifikationen, Accelerandi, Ritenuti, Ritardandi als Ausnahmen, die dann wieder zum Grundtempo zurückführen müssen. Die italienische Vortragsangabe „rubato“ meint „geraubt“ und fordert die Interpreten dazu auf, die ihnen von der exakt ausnotierten Partitur weggenommene temporale Gestaltungsfreiheit zumindest stellenweise wieder zurück zu stehlen. Mit dem Versuch, die Erstarrung des Tempos aufzulösen, ist Sebastian Gramss’ „HELIX“ auch ein Beitrag zur gegenwärtig viel diskutierten Dekolonisierung der europäischen Musikgeschichte.

Zwischen Sog und Lähmung

Freilich gab es flexible Tempogestaltung schon immer in Jazz und improvisierter Musik. Auch manche Volksmusik basiert auf durchgehenden Beschleunigungen, etwa der griechische Sirtaki, afrikanische Traditionen oder balinesisches Gamelan. Die neue und elektronische Musik des 20. Jahrhunderts erschloss systematisch das klingende Zeit- und Tonraumkontinuum. Beispiele für Musik, die „mit“ statt „in“ Tempo komponiert ist, gibt es von Conlon Nancarrow, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, Mathias Spahlinger oder Reinhard Febel. Gramss hat mehrere „HELIX“-Stücke mit seinem Septett „Meteors“ und dem Large-Ensemble „State of Play“ realisiert. Beteiligt sind daran Jazz- und Improvisationsmusiker sowie Elektroniker wie Philip Zoubek, Florian Zwißler und Exponenten der neuen Musik wie der Fagottist des Ensemble Modern Johannes Schwarz oder der Pianist Paulo Alvares. Schließlich ist das Phänomen unabhängig von Genres und Besetzungen auf jegliches Klangmaterial anwendbar.

Das gegeneinander versetzte Drängen oder Verlangsamen erfordert eine besondere Koordination. Je nach Instrument gehen die Mitwirkenden mit ganzem Körper in die Tempo-Schleifen. Das ebenso sicht- wie hörbare Resultat teilt sich dann auch dem Publikum körperlich mit. Man versucht, sich in die Tempo-Schleifen mit wippenden Köpfen, Händen und Füßen einzugrooven, während der eigene Puls und Atem psychosomatisch zu- oder abnimmt. Unablässige Beschleunigungen erlebt man agitierend, packend, mitreißend, ekstatisch wie einen euphorisierenden Sog, dessen vielstimmiges Kreisen einem Verstand und Leib zu zerreißen droht. Umgekehrt erfährt man die künstlich gedehnten Verlangsamungen als Entspannung, Beruhigung, Lähmung, Lethargie oder quälenden Alptraum mit bleischweren Beinen.

Ensemble States of Play mit Sebastian Gramss als dritter von unten.

Foto: Maurice Graf

Die nächsten Drehungen

Die heiß laufenden oder einfrierenden „HELIX“-Getriebe verbinden sich assoziativ mit dem auf ständiges Wachstum von Produktion, Leistung, Effizienz und Profit zielenden kapitalistischen Wirtschaftssystem beziehungsweise dem dadurch verursachten Ressourcenverbrauch und drohenden Kollaps des Ökosystems Erde. Die immer trägeren Ritardandi stehen dagegen für kontinuierliche Entschleunigung, Ausdünnung und Abkühlung bis zur Entropie. Schließlich vermitteln die Helixe auch die implizit politische Botschaft, dass sich Prozesse umkehren lassen, selbst wenn sie noch so dynamisch und unaufhaltsam erscheinen.

Als nächstes möchte Gramss mit Singstimmen arbeiten. Die Helix-Schleifen könnten dann aus unverständlichen Lauten plötzlich verstehbare Wörter und ganze Sätze hervortreiben und wieder verschlucken. Denkbar sind auch intermediale Überformungen mit rhythmisiertem Licht, mit Bildprojektionen oder Videos, so dass hör- und sichtbare Entwicklungen sich synchron oder auch gegenläufig überlagern und stellenweise Interferenzen entstehen lassen, die Bild und Ton plötzlich wie die Speichen eines Rads im Film stehen oder zurückdrehen lassen: Sinnbild rasenden Stillstands. Vom 3. bis 7. Juni findet im Kölner Loft das „HELIX-Festival“ mit den Ensembles Slowfox 4, Bassmasse, Orbit, Swift und Coil statt. Zu erleben ist ferner die Premiere des Dokumentarfilms „HELIX“ von Maurice Graf sowie das Release-Konzert des neuen Albums „HELIX“ von „States of Play“ und „Meteors“. Auf dass Erstarrtes wieder flüssig werde!

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!