Am 12. April 2009, am Ostersonntag, starb Henry Klausner, der Nestor der israelischen Chorbewegung, im Alter von 90 Jahren im Kibbuz Yakum, den er mit aufgebaut hatte und der ihm seit Jahrzehnten Heimat war.

Henry wurde am 24.12.1918 geboren – merkwürdig, wie die Lebensdaten dieses einer sephardischen Familie entstammenden Juden mit den beiden höchsten christlichen Feiertagen zusammen fallen. Schon früh wurde seine musikalische Begabung deutlich, und er erhielt erste musikalische Prägung in Berlin im Umfeld von Fritz Jöde und Paul Hindemith. Da Henrys Leben unter der nationalsozialistischen Herrschaft bedroht war, wanderte er mit Hilfe der Jugend-Alija, die viele jüdische Jugendliche rettete, in das damalige Palästina aus.

Diese Jugendlichen wurden zu Pionieren, die Sümpfe entwässerten (und sich dabei mit Malaria infizierten) und Kibbuzim errichteten. Bereits in dieser schwierigen Zeit begann Henry, Chorleiter auszubilden und Chöre aufzubauen. Die Singbewegung der zwanziger Jahre war sein Vorbild.

Ich lernte Henry kennen, als er im Sommer 1978 mit dem Kibbuz Artzi Chor, dem Auswahlchor der Kibbuzbewegung, nach Arnsberg zu den Festlichen Tagen des Arbeitskreis Musik in der Jugend kam. Das war der erste Besuch eines israelischen Chores in Deutschland nach dem Holocaust, das Massaker bei den Olympischen Spielen in München lag nur wenige Jahre zurück, und ich erinnere mich gut, welche Sorgen man beim LKA hatte, welche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden mussten. Der Chor war gekommen, um in einem der angebotenen Workshops Händels Messias zu singen. Die Sänger taten das mit Inbrunst, konnten aber mit ihren schweren Stimmen die Koloraturen nicht bewältigen. Zum Glück teilte der Workshopleiter, Lazlo Heltay, die Auffassung, dass es für die Sänger um das Werkerlebnis ging, nicht aber um ein möglichst perfektes Endergebnis. So konnte ich dann, zufällig an meinem Geburtstag, eine begeisterte und begeisternde, aber recht gekürzte Aufführung des Messias genießen.

Seit dieser Zeit fand unter dem Schirm des AMJ ein reger Austausch mit den israelischen Chören statt: zwischen einzelnen Chören, durch Studienreisen von Chorleitergruppen hüben und drüben, durch die Teilnahme deutscher Chöre und Workshopleiter am jüdischen Weltchortreffen Zymrija. Und Henry sorgte dafür, dass jedes Jahr ein israelischer Kinder- oder Jugendchor zum EUROTREFF nach Wolfenbüttel oder zur Jugendkammerchor-Begegnung auf Usedom kam.

Henry hat bei diesem Engagement zunächst manchen Widerstand im eigenen Land überwinden müssen. Viele Holocaust-Überlebende hatten auch 30 und mehr Jahre nach ihrer Rettung Schwierigkeiten mit der Begegnung mit Deutschen. Als ich Henry 1981 zum ersten Mal in seinem Kibbuz besuchte, zeigten mir mehrere Bewohner die tätowierte KZ-Nummer auf ihrem Arm. Bald aber wurde der Besuch deutscher Chöre und Chorleiter Normalität im Kibbuz Yakum.

Henry war über Jahrzehnte die Chorleiterpersönlichkeit im Land. Und er war landesweit, auch über die Kibbuzbewegung hinaus, bekannt. Als er mich einmal durch Tel Aviv führte, war es ein regelrechtes Spießrutenlaufen: Alle zwei Minuten wurde Henry gegrüßt und angesprochen.

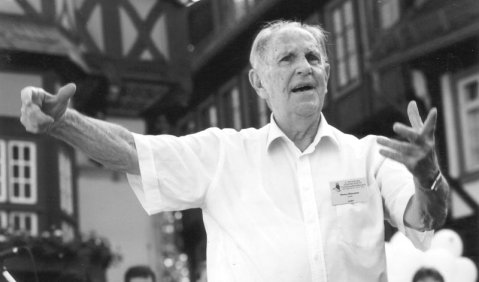

Im Zentrum seiner Arbeit stand das Offene Singen, und für ihn war der jährliche Höhepunkt das Offene Weihnachtssingen, das er über Jahrzehnte in Bethlehem veranstaltete – an seinem Geburtstag. Wie unglücklich war er, als das aus politischen Gründen nicht mehr stattfinden konnte. Auch in Deutschland werden sich viele an Henry Klausner als Leiter von Anteilen von Offenen Singstunden erinnern. Ich hatte im September 1992 im Autoradio auf der Fahrt zum EUROTREFF vom Abschluss des Abkommens von Oslo gehört und brachte diese frohe Nachricht mit. Henry sang mit den Teilnehmern nur noch selig „Halleluja, Halleluja“. Wir ahnten alle nicht, dass dieses Abkommen schon bald Makulatur sein würde.

Noch vor wenigen Jahren war Henry regelmäßiger Gast bei Veranstaltungen des Arbeitskreises Musik in der Jugend (AMJ). In den letzten Jahren wurde es ihm schwer zu reisen, aber er nahm lebhaft Anteil und ließ sich regelmäßig berichten. Ein Höhepunkt seiner letzten Jahre war für ihn eine Einladung des Gymnasiums, das er in Berlin besucht hatte. Zu einem Jubiläum hatte man durch aufwändige Recherchen die letzten noch lebenden jüdischen ehemaligen Schüler ausfindig gemacht und ihnen eine Ehrentafel gestaltet, zu deren Einweihung sie Ende 2007 eingeladen wurden. Henry hat das sehr bewegt. Und es versteht sich von selbst, dass er dort – im Alter von fast 89 Jahren – spontan ein kleines Offenes Singen veranstaltete, an dem auch die Honoratioren des Festakts teilnehmen mussten.

Und, nicht zu vergessen, Henry war ein treuer, zuverlässiger Freund. Als ich 1981 zum ersten Mal nach Israel reiste, hatte er versprochen, mich vom Flughafen abzuholen. Das Datum wusste er, aber mein Brief mit der Ankunftszeit des Fluges kam nicht rechtzeitig an (Telefone in den Wohnungen des Kibbuz gab es damals noch nicht.) Und so kam Henry an diesem Tag zu jedem Flug, der aus Deutschland kam, vom Kibbuz aus angereist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, denn ein Auto stand ihm nicht zur Verfügung. Als ich dann abends gegen 22 Uhr ankam und etwas ratlos herumstand, kam er nach einiger Zeit atemlos angelaufen. Kein Wort des Vorwurfs, sondern nur große Freude. Und während meiner dreiwöchigen Rundreise wusste er es immer wieder einzurichten, dass wir uns irgendwo trafen, dass ich Einblick in das israelische Chorleben bekommen konnte und, dass ich nicht aus Ahnungslosigkeit gefährliche Fehler auf der Reise machte. Die deutsche Chormusik hat einen guten Freund verloren, der nicht nur stabile Brücken zwischen Deutschland und Israel gebaut hat, sondern auch eine der letzten Brücken zu ihren Wurzeln in der Singbewegung der 1920er Jahre war.