Als ich vor 45 Jahren der GEMA beitrat, wurde ich mit einem aufwendigen Verfahren in die Bereiche E- und U-Musik aufgenommen – über Partituren, Briefe, Empfehlungen und Hörbeispiele. Ich habe mich nie zwischen „ernster“ und „unterhaltender“ Musik entschieden, weil ich in beiden Welten zuhause bin: zwischen Komposition und Improvisation, zwischen Elektronik und Akustik, zwischen Jazz, Klassik und Pop, als Komponistin, Pianistin und Keyboarderin. Und Musik ist für mich dabei immer eine ernst zu nehmende „Sache“.

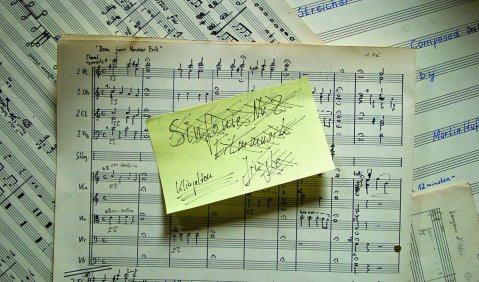

Von der Sinfonie zum Klingelton. Foto: Hufner

Plädoyer für eine Reform der GEMA – aus der Sicht einer Komponistin zwischen den Welten

Für mich waren diese breit gefächerten Ausdrucksformen nie Gegensätze, sondern gleichwertige Werkzeuge eines künstlerischen Lebens. Mein damaliger Professor Dr. Hermann Raue erkannte früh, dass die Trennung in E und U diskriminierend ist gegenüber neuen Visionen und hybriden Formen der Musik. Er führte an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater den Modellversuch für Popularmusik ein – ein damals revolutionärer Schritt. Und ich bekam – da aufgewachsen mit Jazz und dann Klavier und Musiktherapie studierend – die Möglichkeit, dort Improvisation zu unterrichten.

Doch die GEMA blieb in ihren Strukturen stehen. Trotz meiner genreübergreifenden Musik – von Arbeiten für Streichquartett, das SWR Vokalensemble über Filmmusik zu elektroakustischen Hörspielwerken bis hin zu der Popband Rainbirds – wurde ich nach meiner Popmusikzeit immer wieder automatisch der U-Musik zugeordnet. Diese Einordnung wurde für mich nicht nur zum Symbol, sondern zum Hindernis. Denn sie verkennt das, was heute selbstverständlich sein sollte: dass Musik sich nicht in alten Schubladen einfangen lässt.

Wir leben im Jahr 2025. Die Gleichstellung von Geschlechtern und Genres ist längst überfällig. Die ständischen Barrieren zwischen sogenannten „Hochkulturen“ und „Popkulturen“ müssen endlich fallen. Was wir brauchen, ist kein Gegeneinander, sondern ein klares Bekenntnis zur Vielfalt, Offenheit und zur künstlerischen Realität unserer Zeit.

Die Reform der GEMA Kulturförderung markiert auch einen wichtigen Schritt hin zu einer besseren Nachwuchsförderung, die die neue Vielfalt heutigen Komponierens anerkennt, sowie allen Musikschaffenden unabhängig von Gattungsgrenzen faire Teilhabe ermöglicht. Als Komponistin begrüße ich ausdrücklich den Versuch, historisch gewachsene Strukturen zu öffnen und damit den Blick für neue ästhetische Entwicklungen sowie pluralistische Ausdrucksformen in der Musik zu schärfen.

Es geht hier nicht um das Abschaffen von Stilrichtungen oder musikalischen Traditionen, sondern um das Überwinden überholter Begrifflichkeiten und Hierarchien, die längst nicht mehr dem heutigen Musikschaffen entsprechen. Es geht um Anerkennung. Um eine Reform, die die Realität anerkennt, dass das musikalische Schaffen sich aus den alten Kästchen befreit hat. Dass Qualität nicht an Etiketten, sondern an Tiefe, Ernsthaftigkeit und Ausdruck gemessen wird – egal, ob in zeitgenössischer klassischer Musik, im Hörspiel, in der Filmmusik, im Popsong, in der experimentellen Komposition, in der elektronischen Musik oder in sonstigen Musikrichtungen.

- Ulrike Haage ist eine Grenzgängerin: Komponistin, Pianistin, Hörspielregisseurin – und Klangforscherin mit unverwechselbarer Handschrift. Ihre Musik bewegt sich zwischen Modern Jazz, Klassik, Pop und freier Improvisation.

- Share by mail

Share on