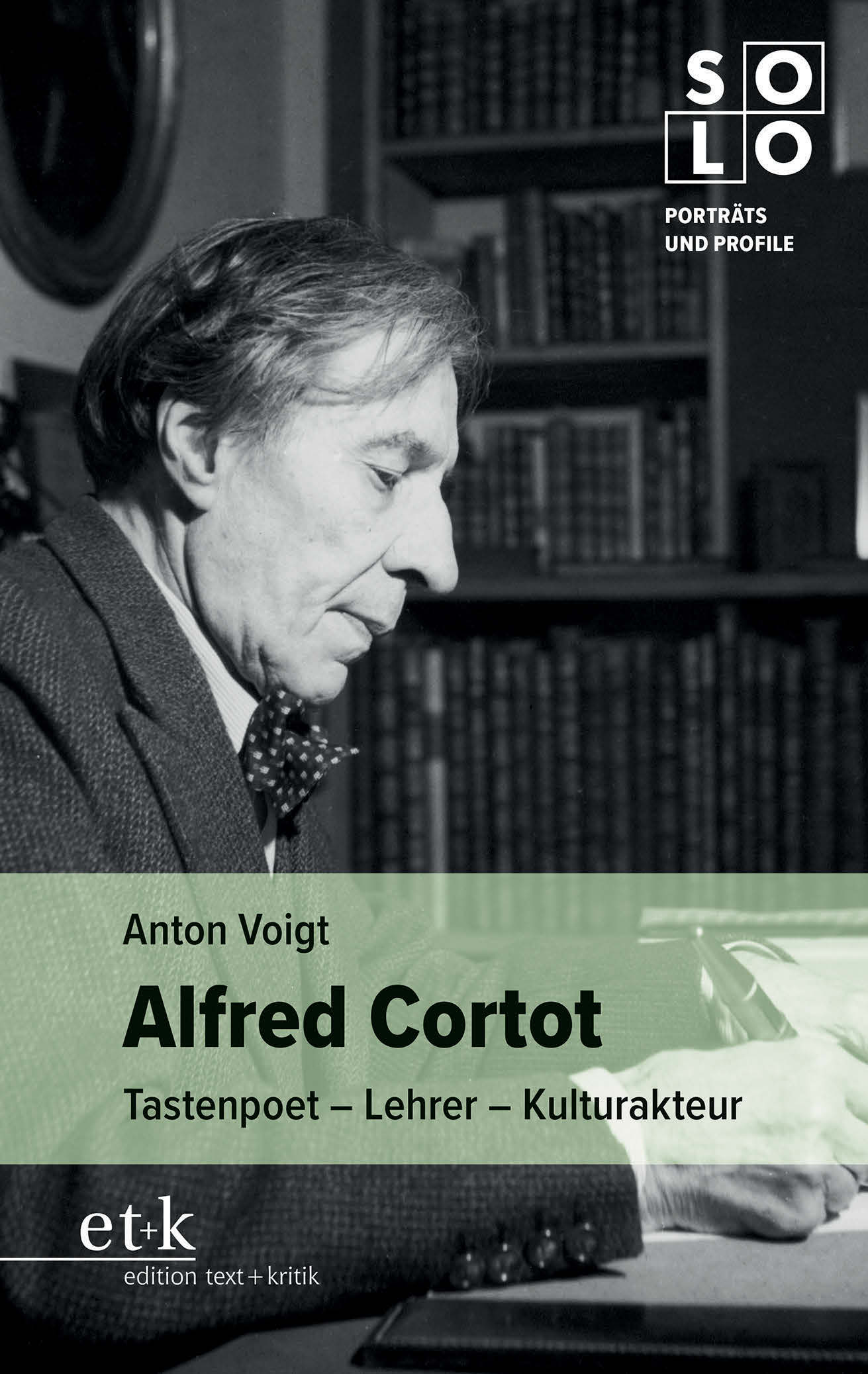

Anton Voigt: Alfred Cortot. Tastenpoet – Lehrer – Kulturakteur (Reihe SOLO – Porträts und Profile), edition text + kritik, München 2024, 285 S., Abb., € 28,00, ISBN 978-3-96707-708-7

Anton Voigt: Alfred Cortot. Tastenpoet – Lehrer – Kulturakteur (Reihe SOLO – Porträts und Profile), edition text + kritik, München 2024, 285 S., Abb., € 28,00, ISBN 978-3-96707-708-7

Charismatiker im Tasten-Paradies

Das neunzehnte Jahrhundert war auch das des Klaviers: der fortschrittlichen Massenproduktion, der Hausmusik, auch vierhändig, der Liedbegleitung, erst recht der Komponisten und Interpreten – in enger Personalunion besonders bei Chopin, auch Mendelssohn, weit potenzierter bei Liszt und Busoni: Über-Virtuosen, Dirigenten, ästhetische Visionäre, Lehrer und Gründer – wahre Universal-Künstler. Klavierabende und Orchester-Konzerte dominierten den bürgerlichen Klassik-Betrieb. Dazu gehörten auch traditionelle Schulbildungen nationaler Art: russische, deutsche, französische Pianistik. Deren charismatischer Protagonist war Alfred Cortot (1877–1962), eine in vieler Hinsicht epochale Figur, bewundert und nicht unumstritten.

Als Pianist war er eine singuläre Erscheinung und die Reihe seiner Bewunderer ist so lang wie heterogen, ja konträr: unter diesen seien stellvertretend zwei eher polare Wiener Pianisten, Friedrich Gulda und Alfred Brendel, sowie zwei jüngere, der Ungar Andras Schiff und der Amerikaner Murray Perahia genannt. Cortot war stets auch ein Pianist für Pianisten, wenn auch in ganz anderer Art als der modernere effektsichere Super-Virtuosen-Typ Horowitz. Als Komponist verstand er sich nicht, aber auch nicht primär als „Tastenlöwe“; trotz Bravour-Appeal und erster Wettbewerbs-Erfolge mit seinen Repertoire-Idolen Chopin und Schumann war sein Abgott Richard Wagner – in Frankreich seit Baudelaire zur Droge geworden. Schon 1896 gelangte er als Korrepetitor nach Bayreuth, beeindruckte Cosima, wurde in den engeren Kreis aufgenommen, strebte zum Dirigieren: In Paris leitete er „Tristan“ und sogar die französische Erstaufführung der „Götterdämmerung“. Nicht zufällig steht auf seinem Grabstein lakonisch nur „musicien“.

Cortot konnte unvergleichlich den Flügel „singen“ lassen. Doch das Ohr des Dirigenten förderte auch paraorchestrale Perspektiven, Schichtungen und Farben zutage. Eine seiner Schumann-Großtaten war, als einer der ersten die fünf Appendix-Variationen der Sinfonischen Etüden aufgenommen, ihnen zusätzlich magische Eusebius-Tiefe verliehen zu haben. Dass er dem neunzehnten Jahrhundert entstammte, bezeugten seine Rubato-Künste und mitunter erhebliche agogische Freizügigkeit, ja fast generelle Skepsis gegenüber a priori konstanten Tempi, die er mit Mahler, Caruso, Furtwängler und Mengelberg teilte. Ausgerechnet der Jazz-affine Gulda fühlte sich bei seinem so stringenten wie offenen Spiel an die improvisatorische Energie der großen Jazzer erinnert. Zudem war er eine der ersten Klavier-Größen, die es nicht unter ihrer Würde hielten, Lied-Sänger und -Sängerinnen zu begleiten. Und legendär wurde ab 1905 das Trio mit dem Geiger Jacques Thibaud und dem Cellisten Casals. Die Haydn-, Beethoven-, Schubert-, Schumann- und Mendelssohn-Aufnahmen sind Inkunabeln phantasievoller Beredtheit.

Anton Voigt: Alfred Cortot. Tastenpoet – Lehrer – Kulturakteur (Reihe SOLO – Porträts und Profile), edition text + kritik, München 2024, 285 S., Abb., € 28,00, ISBN 978-3-96707-708-7

Darüber hinaus war Cortot ein charismatischer Lehrer und passionierter Sammler von Autographen und Bildern, zudem ein wahrer Homme de lettres, Essayist und Buch-Autor im Spannungsfeld zwischen den Enzyklopädisten und der schwarzen Romantik. So hat er den Chopin-Préludes poetische Titel beigefügt: so luftig wie glühend makaber. Zum finalen d-Moll-Fanal heißt es: „Blut Wollust Tod“, zum „Regentropfen“-Prélude unerwartet düster: „Aber der Tod ist da, im Dunkel“. Brendel, im Bann gerade der Préludes, dürften eben diese Bizarrerien zu seinen weniger gespenstischen als Jean Paul nahen humoristischen Kürzel zu den Diabelli-Variationen animiert haben.

Doch die Empathie für die große deutsche Musik, zumal Schumann und Wagner, ja Cäciliens rechtsrheinisches Reich wurde ihm zum Verhängnis. Nicht nur konzertierte er ab 1933 weiter. Während andere Große wie Toscanini und Casals jeden Auftritt verweigerten, stellte er sich in den Dienst des Okkupations-Regimes, dirigierte „Tristan“ in Vichy. Und noch im November 1942, als die Deportationszüge nach Auschwitz rollten, spielte er in Berlin mit Furtwängler das Schumann-Konzert, zudem in Frankfurt. Die Franzosen haben ihm das nicht verziehen, erteilten ihm bis 1949 Auftrittsverbot, entzogen der gefeierten Bayreuther Isolde Germaine Lubin die bürgerlichen Ehrenrechte und die Niederländer blockierten Mengelberg sogar auf Lebenszeit. Das Paktieren mit dem Feind klassifizierten sie quasi als Hochverrat. Furtwängler, Galionsfigur der NS-Kulturpolitik, dirigierte immer wieder vor Hakenkreuz-Fahnen, zudem in den besetzten Ländern. Seinen Ruhm nach 1945 hat das wenig geschmälert.

Der Fall Cortot bleibt komplex: Bewunderung für den epochalen Musiker und Unverständnis für seine politischen Verfehlungen, Ästhetik und Zeitgeschichte prallen zusammen.

Anton Voigt hat die heikle Aufgabe übernommen, das Dickicht der Aspekte im Spannungsfeld von Romantik-Ideal und Desaster zu durchdringen, gerecht zu bleiben, ohne zu beschönigen. Das ist ihm vorzüglich gelungen.

- Share by mail

Share on