Die Liste seiner Werke ist beachtlich lang: Hans Alwin Beeck hat in seiner zweiten Lebenshälfte mehr als 200 Instrumental- und Vokalstücke komponiert. Aber wo „Beeck“ draufsteht, ist kein Beeck drin. Denn einen Musiker dieses Namens gibt es nicht.

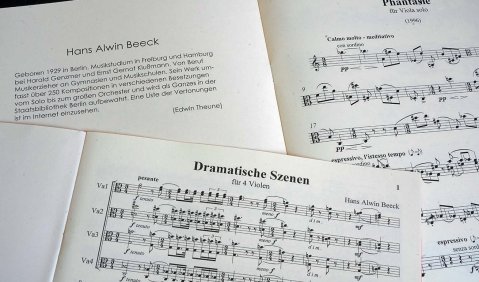

Die Kompositionen von Hans Alwin Beeck alias Edwin Theune sind im ViolaViva Verlag erschienen. Foto: Eckhard Stengel

Verwirrspiel um einen Komponisten

In Wirklichkeit stammen alle Beeck-Werke von dem Eckernförder Musiklehrer Edwin Theune, der sie heimlich geschaffen und unter Pseudonym veröffentlicht hat. Fast niemand in seinem Umfeld kannte sein Doppelleben als Gymnasiallehrer und Komponist. Vor zehn Jahren, im Oktober 2015, starb er 86-jährig. Damals hätte er sein Geheimnis fast mit ins Grab genommen, wenn er nicht zumindest seine Frau und einzelne Vertraute eingeweiht hätte.

Theune war 1960 als Dreißigjähriger ans Eckernförder Gymnasium gekommen. Seine Ansprüche waren hoch, und wer sie nicht erfüllen konnte, litt unter ihm, während andere ihn verehrten. Wie er 2004 in einem Rückblick schrieb, trainierte er schon in den unteren Klassen das Singen vom Blatt und das „Niederschreiben einer gehörten Tonfolge im Notendiktat“.

Höhepunkt seines Schaffens war 1973 die Aufführung von Strawinskys „Psalmensinfonie“ in der Eckernförder Stadthalle – zusammen mit den Hamburger Symphonikern! Aber auch andere anspruchsvolle Werke führte er auf, etwa die Brecht/Weill-Schuloper „Der Jasager“, Orffs „Carmina Burana“ oder Mozarts „Thamos, König in Ägypten“.

Was damals niemand an der Schule oder bei seinen Freunden ahnte: In seiner Freizeit komponierte er als Hans Alwin Beeck über 200 Werke der verschiedensten Art. Nach außen tat er so, als wäre Beeck ein guter Freund, für den er Konzerte veranstalte und Noten herausgebe. Das glaubte auch eine Kollegin und gute Bekannte der Familie: Aus Theunes Erzählungen hatte sie entnommen, dass sich Beeck

nach schlimmen Kriegserlebnissen aus der Welt zurückgezogen habe. Bei einem Beeck-Konzert habe es geheißen, er sitze selber im Saal, wolle aber nicht erkannt werden.

Seine Leidenschaft fürs Komponieren verheimlichte Theune sogar vor seinen vier Kindern. Einer seiner Söhne erzählte nach seinem Tod: „Irgendwann habe ich es durch meine Mutter erfahren. Er persönlich hat uns das nicht verraten.“

Edwin Theune 1974 bei einer Schulchorprobe in der anthroposophischen Tagungsstätte Methorst bei Rendsburg. Foto: Eckhard Stengel

Auch Musikwissenschaftler wären fast auf Theunes Täuschungen hereingefallen. Ein Kieler Universitätsmitarbeiter, der beim Aufbau der „Komponist:innen-Datenbank SH“ mitgewirkt hat, berichtet auf Anfrage: „Offen gestanden sind auch wir bei der Recherche zur Biographie Beecks sehr lange der falschen Fährte gefolgt, die Theune wohl ganz bewusst und mit einem besonderen Sinn für Humor gelegt hat.“ Man habe sogar geglaubt, dass Beeck eigentlich Landwirt sei. Wie die Wissenschaftler ihn letztlich enttarnten, lässt sich nicht mehr genau klären.

Theune selbst hatte die gesammelten Beeck-Werke 2010 an die Berliner Staatsbibliothek übergeben. Die zuständige Mitarbeiterin erinnert sich noch immer an ihn: „Ein angenehmer, netter Mensch.“ Erst bei einem zweiten Besuch habe er ihr verraten, dass Beeck in Wirklichkeit er selber sei. Er habe dies aber nicht publik machen wollen, denn er wolle seinen Brotberuf von dem trennen, was ihm im Leben eigentlich wichtig sei: das Komponieren. Eine frühere Kollegin hält ein anderes Motiv für möglich: Vielleicht habe er „Anfeindungen und Spott vermeiden“ wollen.

Über seinen Stil, der an Zwölftonmusik erinnert, schrieb Theune: „Ganz bewusst will Beeck sich durch einen großzügigen Umgang mit Dodekaphonie von allen ‚Anbiederungen‘ beim Publikum fernhalten.“ In Rezensionen stehen lobende Begriffe wie „hochprofessionell“ oder „höchst raffiniert und gekonnt“, aber erwähnt wird auch die „spieltechnische Herausforderung“.

Wie Beeck alias Theune zum Komponieren gekommen war, erläuterte er so: 1970 sei es „bei einem Kuraufenthalt zu einem ‚Dammbruch‘“ gekommen. Innerhalb weniger Tage habe er das erste Werk niedergeschrieben. „Nach dieser ‚Initialzündung‘ gewann Beeck schnell Übung und Erfahrung im Umgang mit seinen musikalischen Vorstellungen“.

Aber wie kam er auf das Pseudonym Hans Alwin Beeck? Zumindest für Alwin Beeck gibt es eine Vermutung: Das ist wohl eine Anspielung auf Theunes Wohnort Altwittenbek.

Seine Schul-Arbeit endete eher tragisch. In seinem Rückblick als Pensionär schrieb er: „Meine ambitionierten musikalischen Aktivitäten beendete ich abrupt im Jahre 1979. Offensichtlich war bei Schulleitung und Kollegium ganz allgemein das Interesse an solcher Arbeit mit Außenwirkung nicht besonders ausgeprägt.“ 1992 ging er dann vorzeitig in den Ruhestand – nach Einschätzung einer früheren Kollegin „verbittert und frustriert“.

- Share by mail

Share on