Markus Kiesel/Joachim Mildner/Dietmar Schuth: Das Festspielhaus Bayreuth. Richard Wagners revolutionäres Theater, ConBrio, Regensburg 2025, 272 S., Abb., 58,- Euro, ISBN 978-3-949425-08-0

Markus Kiesel/Joachim Mildner/Dietmar Schuth: Das Festspielhaus Bayreuth. Richard Wagners revolutionäres Theater, ConBrio

Revolution mit und in der Architektur

Gegenüber von Neuschwanstein kann der Besucher ein im Jahr 2000 eingeweihtes Festspielhaus mit 1.350 Plätzen besuchen – ein Klein-Bayreuth. Denn der gleichnamige Festspielkomplex bei Füssen ist Richard Wagners, Gottfried Sempers und Carl Brandts 1876 eröffnetem revolutionärem Theater auf dem „Grünen Hügel“ nachgebaut.

Bildschön

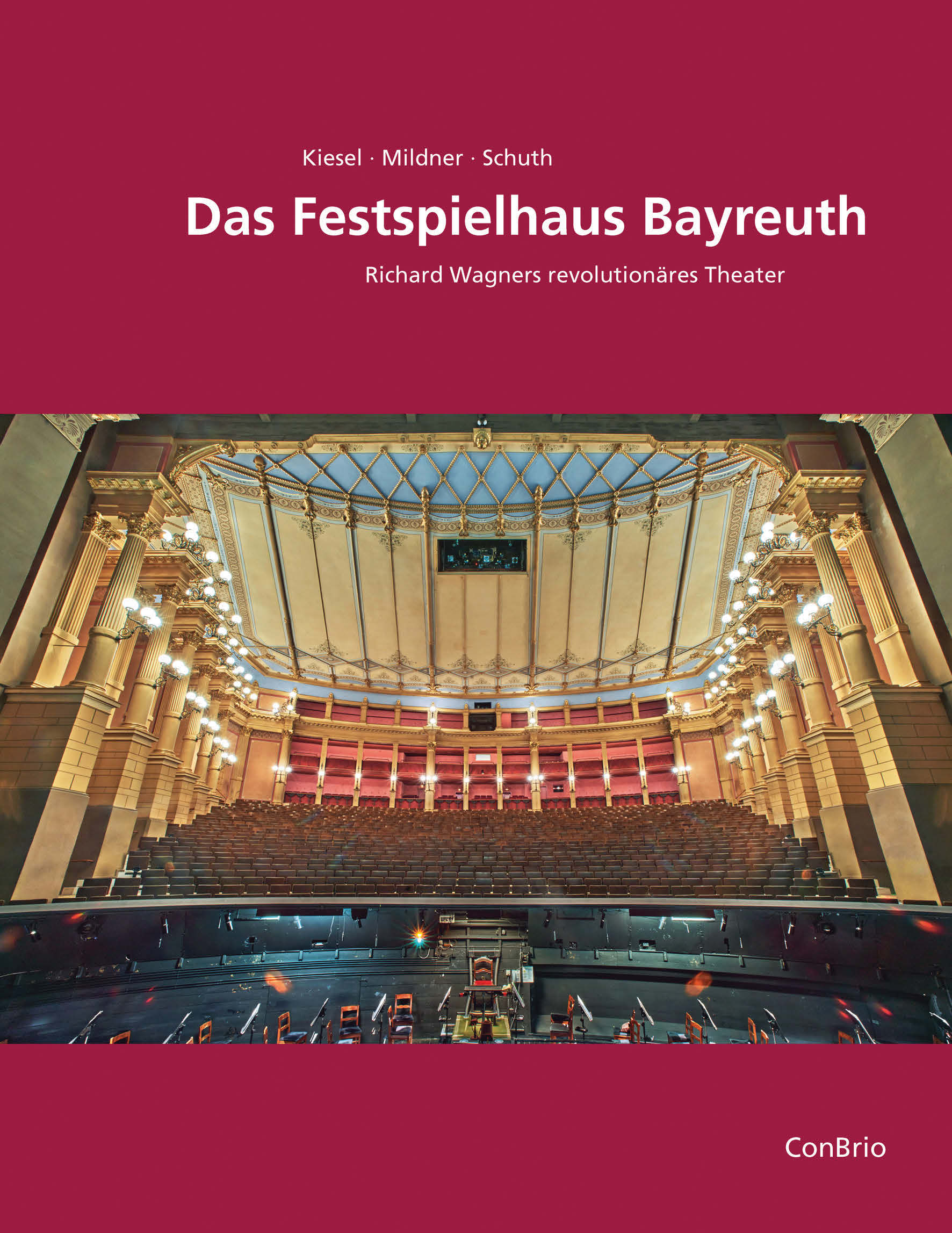

Ein gewichtiges Buch analysiert nun dieses Original in nahezu allen Einzelheiten: im Wortsinn „Bildschön“ in seitengroßen Totalen und in präzis fokussierten Detailaufnahmen, meist von Enrico Nawrath – und dazu in Texten von zehn Fachautoren. Architektur-, Environment- und Technik-Freunde finden fast alle möglichen Ansichten, Einblicke und sonst unsichtbare Bestandteile eines Theaterbaus, der auch für sich selbst das Etikett „Gesamtkunstwerk“ beanspruchen kann – dies, obwohl im nirgendwo beschönigenden Text klar wird, dass Wagner selbst kein Augenmensch war und sogar einmal angesichts der langwierigen und schwierigen Baugeschichte ausrief:

„Was geht mich alle Baukunst der Welt an!“

So schwärmte er zwar von Lessing, Winckelmann und dem antiken Theater, ging aber in seinen Wünschen nicht von den antiken Theaterbauten etwa in Taormina oder von Palladio aus. Bemerkenswert ist nur, dass er schon 1849 im „Kunstwerk der Zukunft“ das unsichtbar versenkte Orchester imaginierte. Zudem hatte der radikal-republikanische, spätere 1848er-Revoluzzer etwa bei seinem Don-Giovanni-Dirigat 1834 im kleinen Theater Lauchstädt bereits die besondere Akustik durch Holz schätzen gelernt und nahm nach Sempers Vorschlägen, später dann aus Brandts konkreten Plänen Realitäten des Theaters Altenburg auf.

Markus Kiesel/Joachim Mildner/Dietmar Schuth: Das Festspielhaus Bayreuth. Richard Wagners revolutionäres Theater, ConBrio

Lediglich der 1873 fertiggestellte Bayreuther Innenraum war für den Bestand gedacht, ansonsten gärte Wagners frühe Festival-Idee, nach deren „Einmal“ alles niedergebrannt werden sollte, lange in ihm nach. Klar wird, dass das Haus eben auch immer ein „Gedankengebäude“ sein sollte – für Werke, deren kunstreligiöser Anspruch alle Politik, allen Staat überflüssig machen und eine neue Gesellschaft etablieren sollte. Noch heute beeindruckt die gleichsam demokratische Amphitheater-Sitzordnung. Schon architektonisch unterbleibt somit alles Society-Logen-Geprotze; dazu kommt die fast völlige Verdunkelung zur Fokussierung der Konzentration und des Blicks auf die Bühne – in Vorwegnahme des Kinos mit der Leinwand dort.

Bildschön sind auch die Erneuerungen, Verschönerungen und Verbesserungen am singulär gelegenen heutigen Festspielhaus dokumentiert – während Wagner durch die Wahl der Kleinstadt Bayreuth ja lange das „verdorbene Großstadtpublikum“ gerade nicht mit einem schönen Bau anlocken wollte.

Nicht zuletzt durch die ungepolsterten Sitze wird fast eine Vorahnung der schmucklosen Bauhaus-Ideen evoziert – im Kontrast zum glücklicherweise unausgeführt gebliebenen „Mewes-Plan“ von 1940, der an Kyffhäuser-Gigantomanie erinnert. Lagepläne und Überblick-Fotos zeigen die im 20. Jahrhundert unumgänglich gewordenen Erweiterungsbauten neben und hinter dem eigentlichen Festspielbau.

„Bratwürstl-Pausen-Tradition“

Erfreulicherweise wird die schon aus der Bauzeit herrührende „Bratwürstl-Pausen-Tradition“ erwähnt, zu der ein Hinweis auf die immer noch relativ preiswerten Randsitzplätze gepasst hätte. Die immer noch singuläre Akustik wird architektonisch und messtechnisch von Fachleuten erklärt, die aufwendige Bühnentechnik beeindruckend vermittelt. Sehr anschaulich dargestellt wird die Misch-Nutzung von großen Räumen als Probebühne sowie als Maler- und Bau-Säle. Und auch den seit langem besonders eingekleideten „blauen“ Mädchen und Jungen am Einlass ist ein Exkurs gewidmet. Eingestreut sind ausgewählte Zitate von Wagners Anfängen bis in unsere Jahre. Wenn im kommenden Jahr die 150-Jahr-Feier ansteht, wird mit dem beeindruckenden Buch bereits ein profundes Porträt dieses einzigartigen Bauwerks vorliegen, das Ursprung und Zentrum der bürgerlichen Festspielidee ist – und weltweite Wirkung entfaltete.

- Share by mail

Share on