Der Abspann von Anne Fontaines und Raphaël Personnaz’ „Bolero“ führt an, dass Ravels titelgebendes Werk weltweit alle 15 Minuten in irgendeiner Form aufgeführt wird. Belege dafür kommen schon im Vorspann, wo Ballett-Variationen, ein Sergiu Celbidache-Dirigat und verschiedene Gesangsvokalisen gereiht sind, selbst in Afrika Kinder dazu hüpfen oder ein Frank Zappa auf der E-Gitarre damit herumspielt. Erfreulicherweise liefert der Film differenzierte Hintergründe.

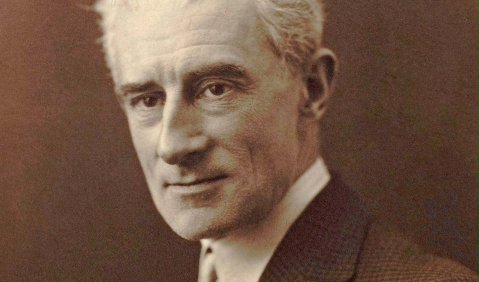

Bolero – Raphael Personnaz. © X-Verleih Pascal Chantier

Ungebrochene „Boléro“-Manie – Ein fein distanzierter Film zeigt Maurice Ravels Ringen um sein Werk

Genaues Hinhören wird schon im Vorspann gefordert: Geräusch von Damenschuhen auf regennassem Schotter, gleichmäßiges Gehen, dann rhythmisches Maschinengedonner – Ravel geht 1927 mit der Skandal-Tänzerin Ida Rubinstein durch eine Fabrik in vollem Betrieb; sie bittet um ein „spanisches Ballett“ für sich; er imaginiert, dass es in einer solchen Rhythmushalle spielen könnte … Das ist nicht erfunden, denn 1932 schrieb Ravel an den Evening Standard: „Ein großer Teil meiner Inspiration kommt von Maschinen. Ich liebe es, Fabriken zu besuchen und große Anlagen in Betrieb zu sehen: Es hat etwas Ergreifendes und Großartiges. Es war eine Fabrik, die den Boléro inspiriert hat. Ich wünschte, man würde ihn immer vor einer Kulisse im Fabrikstil tanzen lassen“.

Gekonnt feinfühlig zeigt dann der neue Film – passend zu Maurice Ravels 150. Geburtstag am 7. März – mehr als das. Nach diesem Beginn hat Regisseurin und Drehbuch-Koautorin Anne Fontaine mit ihrem Team von Kennern aber kein enthusiasmierendes, gar rauschhaftes Künstlerporträt geschrieben und gedreht: ihr Film-Ravel bleibt insgesamt so distanziert wie ein kritisch-analytischer Blick auf seine eigene Biografie. Es mag die baskische Mutter sein und der frühkindliche Einfluss des Geburtsorts Ciboure im französischen Baskenland – Ravel wird zutreffend als leicht verschlossen wirkender Künstler gezeigt, immer wieder vereinzelt mit sich, dem Komponieren, den wenigen Freunden und den Frauen ringend. Dazu: Feines Vogelzwitscher, Blätter und Wasser, viel Ähnliches bis zum intimen Überstreifen langer Handschuhe auf Frauenarme, kontrastierend aber mehrfach Maschinen-Rhythmik – all das wird als Anregung seiner feinen Sinne gezeigt.

Dass in den heutigen Museums-Räumen von Ravels Wohnhaus „Le Belvédère“ in Monfort-l’Amaury und an seinem Klavier gedreht werden durfte, verleiht etlichen Szenen zusätzliche, fast intime Authentizität. Dazu sind dann Ravels Weltgeltung zu Lebzeiten als vorbeiziehende Konzertpodien zwischen Boston, Detroit, Chicago und New York gekonnt eingearbeitet. Ravels einzigartiges, weil fünfmaliges Scheitern beim „Prix de Rome“, sein freiwilliger Sanitätsdienst ab 1914, der ihn kompositorisch hemmende Tod der geliebten Mutter, die lebenslange Freundschaft zu Cipa Godebski und die ebenso lange, nur von zarter Erotik durchzogene Seelen-Freundschaft zu dessen Schwester Misia sind nie chronologisch, sondern wie wechselnde Erinnerungen im Bewusstseinsstrom gereiht – wie wenn die Zeitgenossen Joyce und Proust mitgewirkt hätten – ohne jede hektisch-schnelle Schnitttechnik, ein ruhiger Film.

Dazu bilden die edlen, champagner-durchzogenen Salons, mehr noch die höchst geschmackvollen Kostüme von Anaïs Romand, gipfelnd in den Selbstinszenierungen der Monomanin Ida Rubinstein mehrfach einen schönen Kontrast. „Das Theater ist ein Irrenhaus – und die Oper die Abteilung für Unheilbare“ lautet ein bissiges Bonmot. Für die Pariser Kunstszene ab 1900 und erneut nach 1920 muss man nur „Der Salon“ und „die Künstler“ einsetzen. Ravels Wortgefechte mit Eduard Lalo sind angerissen. Dann sitzt Ravel wieder allein vor dem leeren Notenblatt oder spielt Klavier. Andere Kompositionen klingen an, sein „La Valse“, „La Pavane", das Klavierkonzert G-Dur und „Ma Mère L’Oye“. Ida Rubinstein fordert „Tempérament vulcanique“, hat nichts gegen Assoziationen zur „Hure Babylon“ – was er verabscheut und um die gewünschten „17 Minuten“ des „Boléro“ ringt – spätere Aufführungszeiten schwanken zwischen 15 und 21 Minuten.

- Share by mail

Share on