Gerne erzähle ich von meinen Begegnungen mit drei jüngeren Komponist :innen aus der Ukraine, deren Lebenswege durch den hässlichen Angriffskrieg Russlands eine ganz neue Wendung erhielten. Ich habe drei Komponist:innen ausgewählt, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, und ich könnte von zahlreichen anderen berichten, von Komponist:innen, die aus der Ukraine flohen, wie Hanna Horobynska, Boris Loginov oder Valentyn Sylvestrov, oder von denjenigen, wie Alla Zagaykevych, die weiterhin im Land leben und dort versuchen Musik entstehen zu lassen.

Johannes Schöllhorn. Foto: Marco Giuliarelli

Muses are not silent

Anna Terokhina …

… hatte drei Stunden Bedenkzeit, um ihre Sachen zu packen und aus der Ukraine zu fliehen. Damals, zu Beginn des Krieges, als Kiew zum ersten Mal massiv bombardiert wurde, war sie 16 Jahre alt. Das Institut für Neue Musik der Freiburger Musikhochschule hatte gerade eine Kooperation mit dem Konservatorium in Kiew und die Hochschule beschloss spontan zu helfen und Studierende (weiblich oder männlich unter achtzehn Jahren) als Gäste aufzunehmen. Viele Freiwillige halfen und die jungen Musiker:innen konnten auch oft privat untergebracht werden. Bei unserem ersten Gespräch war Anna komplett stumm, nur am Ende sagte sie: „By the way, I speak Japanese.“

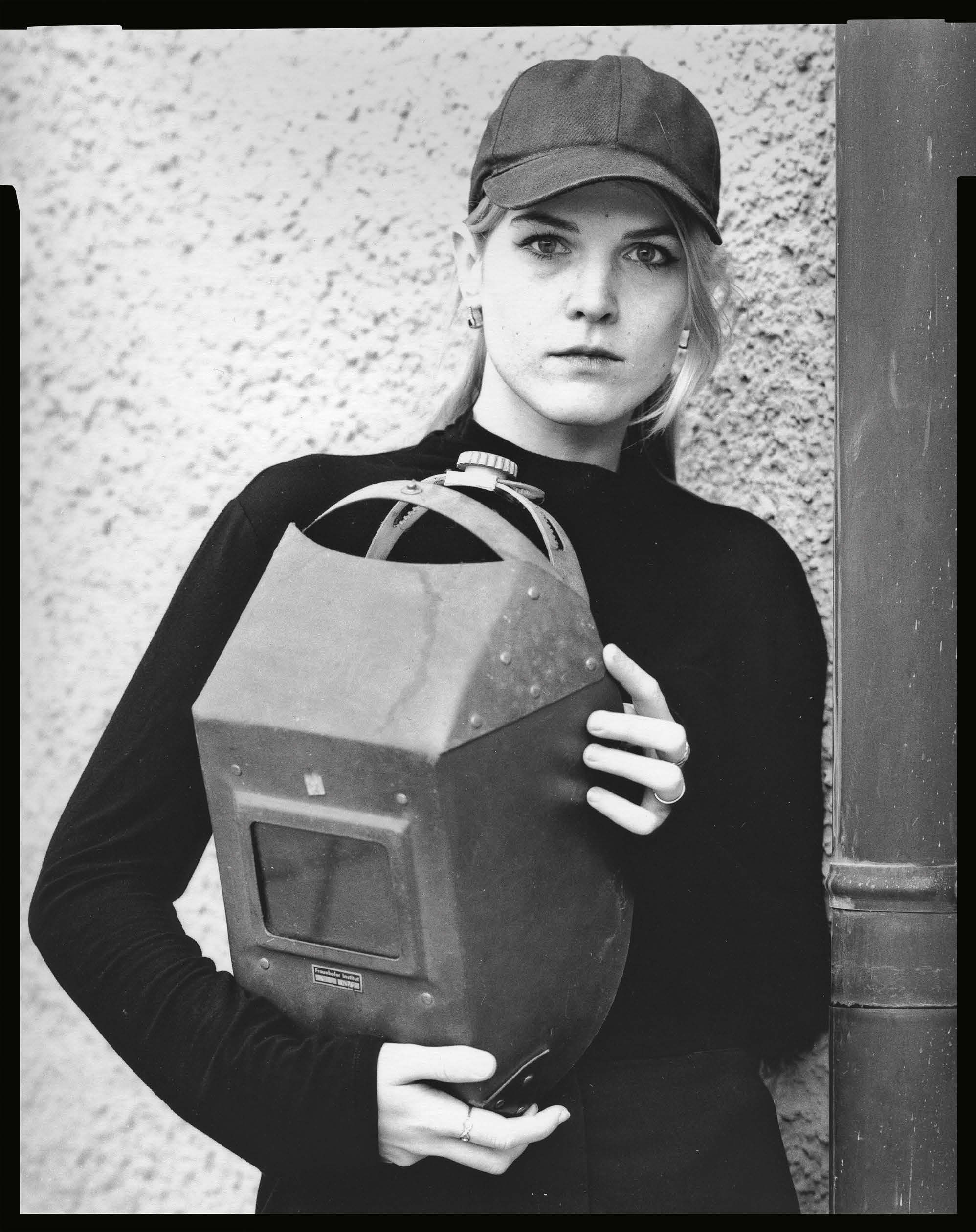

Musste mit 16 aus der Ukraine fliehen: Komponistin und Shamisen-Spielerin Anna Terokhina. Foto: Wiesinger

Ich war überrascht und als ich auf Japanisch antwortete, war sie es auch. Die Hemmungen und Ängste waren plötzlich verschwunden und Anna, die auch eine hervorragende Pianistin ist, studiert nun erfolgreich Komposition mit einer großen Vorliebe für Performances und Installationen. Ihre Leidenschaft für Japanisch und andere ostasiatische Sprachen, wie Mongolisch und Koreanisch (sie spricht dazu neben Russisch und Ukrainisch auch Deutsch und Englisch fließend) hat sie intensiviert und ein halbes Jahr in Kyoto als Erasmusstudentin verbracht. Dort begann sie Shamisen zu spielen, erhält in Deutschland weiterhin Unterricht auf ihrem neuen Instrument und komponiert aktuell ein Stück für sich selbst als Shamisen-Solistin zusammen mit dem ensemble recherche und Studierenden der Hochschule, das im Januar uraufgeführt wird.

Valeria Vynohradova …

… wurde vom Beginn des Krieges als Erasmus-Studentin in Monopoli, in Italien überrascht. Sie hatte bereits mehrere Semester in Kiew bei Alla Zagaykevych studiert, kam dann direkt nach Deutschland und setzte ihr Studium erfolgreich im Fach Elektronische Komposition bei Alexander Grebtschenko fort. Mehrere Reisen führten sie als Komponistin unter anderem nach Paris, Vilnius und Warschau. Sie war im Studium immer wieder in der Ukraine und lebt inzwischen auch wieder in Kiew. Dort veranstaltet sie zusammen mit Freunden Konzerte elektronischer Musik.

Wurde vom Krieg als Erasmus-Studentin in Italien überrascht: Valeria Vynohradova. Foto: Wiesinger

Bei einem Besuch in Freiburg erzählte Valeria, dass eine russische Drohne mit Sprengstoff den Balkon ihrer Wohnung weggeschossen hätte, und dass sie froh sei, nicht in einem wohlhabenden Viertel zu wohnen, denn dort gebe es Krankenhäuser und soziale Einrichtungen, die von den Russen bevorzugt beschossen würden. Der Nachteil sei, dass es weder in ihrem Haus noch in ihrem Viertel einen Bunker gebe. Es ist ganz einfach und bestürzend – wir können uns hier in keiner Weise vorstellen, wie es ist dort zu wohnen, jede Nacht einen Drohnenalarm zu erleben und am Tag die Zerstörungen zu sehen und trotz und wegen des Krieges Musik zu machen.

Maxim Kolomiiets …

… aus Kiew begann sein Studium im Jahre 2013 in meiner Kompositionsklasse in Köln. Er hatte Jahre zuvor eine vom ensemble recherche in die Ukraine mitgebrachte Kassette mit meiner Musik gehört und wollte unbedingt bei mir studieren. Wir arbeiteten intensiv zusammen, auch an der Europäischen Akademie Palazzo Ricci, und sahen uns mehrmals in Kiew, einmal auch zu einem Konzert, bei dem ich als Dirigent eines seiner Stücke, eine Kantate für Solistenchor und Ensemble, uraufführen durfte.

Arbeitet an einer Oper für das Metropolitan Opera House in New York über die von Russland im Krieg aus der Ukraine entführten Kinder: Maxim Kolomiiets. Foto: Sasha Pais

Das erste Treffen in Kiew war unmittelbar nach den schlimmen Ereignissen im Jahre 2014 auf dem Majdan, auf dem noch die aus dem Boden herausgerissenen Pflastersteine zu schützenden Mauern aufgetürmt waren, ausgebrannte Ölfässer standen und große Portraits an die wenige Tage zuvor von Snipern Erschossenen erinnerten. Es war für mich damals bestürzend diesen Ort zu sehen und man konnte bereits ahnen, was die Zukunft bringen würde. Nach dem Studium ging Maxim, der auch ein hervorragender Oboist ist, zurück nach Kiew und blieb zu Beginn des Krieges dort. Da er damals als Instrumentalist keine Konzerte mehr hatte, machte er am Telefon den bitteren Scherz, jetzt hätte er endlich Zeit zu komponieren. Später kam er nach Deutschland und konnte glücklicherweise gleich als Komponist Fuß fassen. Im Augenblick arbeitet er an einem riesigen Auftrag – einer Oper für das Metropolitan Opera House in New York über die von Russland im Krieg aus der Ukraine entführten Kinder. Eine Orchestersuite aus diesem Stück sowie zahlreiche andere Werke, die inzwischen entstanden sind, werden an prominenten Orten in ganz Europa, wie zum Beispiel der Elbphilharmonie in Hamburg, aufgeführt.

Drei Lebensläufe

Der schreckliche Krieg Russlands hat die Lebensläufe dieser drei Komponist:innen in ganz ungeahnte Richtungen gelenkt und gleichzeitig, in bitter zusammen zu denkender Paradoxie, Wege verschlossen und neue eröffnet. Aber dieser Krieg hat vor allem unzählige Leben vernichtet und unsägliches Leid gebracht und bringt es – alle tatsächliche oder scheinbare Diplomatie Hohn sprechend – bis heute.

Man kann von den Lebenden berichten oder auch aufzählen, dass viele kulturell bedeutende Orte, wie zum Beispiel das Theater in Mariupol am 20. März 2022 zerstört wurden, in dem auch sechshundert Schutzsuchende starben.

Am selben Tag, am 20. März 2022 fand in der Philharmonie von Lviv ein erstes Konzert mit dem Titel „Ukraine-2022 Muses Are Not Silent“ statt. Bis heute existiert diese Konzertreihe, die sich mit Musik gegen die Aggression von außen wehrt und sich weigert anzuerkennen, dass das Hässliche Menschen und die Künste zerstört.

Kurze Zeit nach der Bombardierung beklagte der russische Präsident, der sich auch gerne kunstsinnig am Flügel fotografieren lässt, dass russische Künstler im Westen diskriminiert würden wie zur Nazizeit. Was er zu sagen vergaß, war, dass diese Künstler ihn, dessen Handeln durchaus Ähnlichkeit mit dem der Nazis hat, besonders unterstützt haben. Erwähnt sei hier ebenfalls die chinesische Opernsängerin Wang Fan, die im September 2023 im zerstörten Theater von Mariupol das nicht ganz unsymbolische russische Lied „Katyusha“ öffentlichkeitswirksam sang. Ästhetik und Politik könnten auch hier nicht näher beieinander sein, wie man auch beim Treffen der Präsidenten der USA und Russlands sehen konnte. Hier war die Begleitmusik der Klang eines über die besagten Personen hinweg fliegenden Kampfflugzeugs.

All das kann man erzählen, aber die Geschichten der im Krieg verlorenen Menschen bleiben stumm.

- Share by mail

Share on