Der Genealogie nach war er ein Ur-Ur-Enkelschüler von Franz Liszt. Sein Kölner Lehrer Aloys Kontarsky hatte als Klavierduo mit Bruder Alfons bei Eduard Erdmann in Hamburg studiert, der wiederum Schüler von Conrad Ansorge war, einem der letzten Liszt-Schüler. Herbert Henck war mehr als „nur“ ein brillanter Pianist und gewissenhafter Interpret.

Herbert Henck und Walter Zimmermann anlässlich der Übernahme des Herbert-Henck-Archivs an die AdK Berlin, Deinstedt 2018. Foto: Nanne Meyer

Künstlerische Unbedingtheit

Er betätigte sich auch als Forscher, Musikpublizist und kreativer Programmmacher. Sein Repertoire, Spiel und Selbstverständnis hatte wenig mit den älteren Klavierahnen gemein, dafür umso mehr mit den herausragenden Exponenten der neuen Musik der Vor- und Nachkriegszeit. Während Erdmanns Treue zum sakrosankten Notentext so weit ging, selbst offensichtliche Druckfehler mitzuspielen, recherchierte Henck mit philologischer Akribie autographe Reinschriften und Korrekturfahnen, etwa im Fall der „Sonate“ von Jean Barraqué, um den wahren kompositorischen Willen zu rekonstruieren und dann auch authentisch darzustellen.

1948 im hessischen Treysa geboren, begann Henck seine pianistische Ausbildung zunächst am Konservatorium in Mannheim. Anschließend studierte er Klavier in Stuttgart und von 1970 bis zum Konzertexamen 1975 in Köln bei Kontarsky. Dieser war Mitglied im Stockhausen-Ensemble und spielte im Klavierduo mit Alfons weltweit Stockhausens „Mantra“. 1972 erhielt Henck den „Kranichsteiner Musikpreis“ für die Interpretation zeitgenössischer Musik, gefolgt von Förderpreisen des Landes NRW und der Stadt Berlin. 1974 begleitete er Kontarsky als dessen Assistent zu den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. Von Köln und Darmstadt aus wurde er schnell zu einem wichtigen Interpreten sowohl der etablierten Nachkriegsavantgarde als auch der jungen Generation.

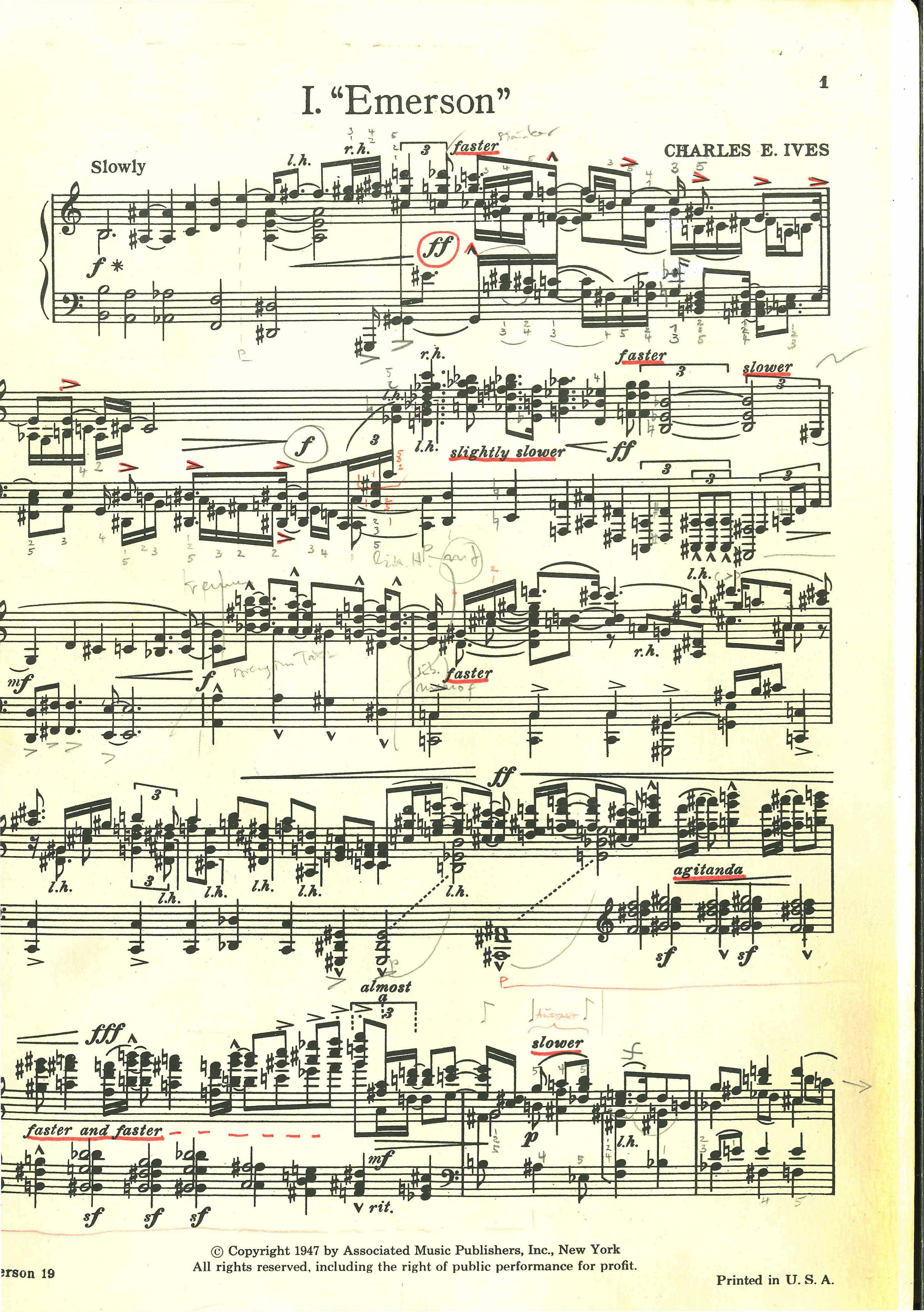

Hencks Konzerte genossen Kultstatus. Sie waren zahlenmäßig eher gering, gemessen an seinen dafür betriebenen Vorbereitungen jedoch häufig. Bevorzugt spielte er Ives, Schönberg, Hauer, Cage, Boulez und Stockhausen. Seine Interpretationen sind auf fünfzig Schallplatten und CDs verewigt. Referenzaufnahmen sind seine Einspielungen von Stockhausens „Klavierstücken I–XI“ auf einer Doppel-CD bei WERGO mit selbst verfasstem Beihefttext sowie von Ives’ „Concorde Sonata“ und John Cages „Music of Changes“. Darüber hinaus entdeckte Henck die damals noch weithin vergessene Moderne von Antheil, Gurdjieff, Koechlin, Mossolow, Mompou, Nancarrow, Barraqué und Ruth Crawford. Zudem widmete er sich jüngeren Komponisten wie Michael von Biel, Walter Zimmermann, John McGuire, Klarenz Barlow, Wolfgang Rihm und Hans Ottes „Buch der Klänge“. Fast fünfzig Werke brachte er zur Uraufführung, darunter mehrere Stücke von Ligeti, Stockhausen und Kagel. Ab 1984 veröffentlichte er insgesamt sieben Platten mit eigenen Klavierimprovisationen.

Charles Ives „Concord Sonata“, Anfang erster Satz „Emerson“ mit autographen Annotationen von Herbert Henck. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Akademie der Künste, Berlin, Herbert-Henck-Archiv.

Hencks künstlerische Unbedingtheit und Jahrzehnte lange Auseinandersetzung mit manchen Werken war seinen Auftritten anzuhören und seinem Notenmaterial anzusehen. Wenn komplexe rhythmische Proportionen einmal nicht exakt mit der räumlichen Partitionierung der Notenköpfe, -balken und -hälse im Druckbild übereinstimmten, griff er zu Deckweiß, Bleistift und Geodreieck, um die sichtbaren Verhältnisse den intendierten hörbaren anzupassen. Bei seinen Konzerten wollte man dann seine Noten sehen und wissen, warum er etwas genau so und nicht anders gespielt habe. Hencks individuell eingerichtete Partituren waren nicht bloß praktisches Aufführungsmaterial, sondern Ergebnisse eines intensiven Ringens um Idee, Faktur, Verständnis und adäquate Darstellung der Werke. Und weil sich darin musikalische Erkenntnis manifestiert, übergab der skrupulöse Interpret seine annotierten Spielpartituren – dank Hilfe von Walter Zimmermann – noch zu Lebzeiten der Musiksammlung der Akademie der Künste Berlin.

Die dortige „Sammlung Henck“ wird stückweise weiter vervollständigt und umfasst auch Programmhefte, Textentwürfe, Fotos, Tonaufnahmen sowie Korrespondenzen mit Rundfunkredakteuren, Musikwissenschaftlern und Komponisten. Henck verfasste zahlreiche Aufsätze, CD-Beihefttexte und Radiosendungen.

Von 1980 bis 1985 gab er im Eigenverlag fünf Jahrbücher „Neuland – Ansätze zur Musik der Gegenwart“ heraus. Band 4 gestaltete er gemeinsam mit Gisela Gronemeyer und Deborah Richards ausschließlich mit Texten von und über Komponistinnen samt umfangreichem Literatur-, Schallplatten und Namensverzeichnis: bis heute eine Fundgrube der frühen „Frauenmusik“. Um Rat und Zustimmung bei Henck baten Gronemeyer und Reinhard Oehlschlägel schließlich, als sie 1983 die Quartalszeitschrift „MusikTexte“ ins Leben riefen. Henck schrieb zudem zwei Monographien über Stockhausens „Klavierstück X“ (1976) und „Klavierstück IX“ (1978) sowie Bücher über „Experimentelle Pianistik“ (1994) und „Fürsprache für Hauer“ (1998).

Als Programmgestalter konzipierte er 1986 das Bonner Charles-Ives-Festival „The Unanswered Question“. Für den WDR Köln kuratierte er 1987 die Konzertreihe „Ives & Co.“ in Duisburg und 1988 das Kölner Festival „Musik und Maschine: Nancarrow und Ligeti“. Dem Klavierfestival Ruhr verhalf er 2003 zu einer „Hommage à Jean Barraqué“. In all diesen Funktionen arbeitete Henck Zeit seines Lebens freischaffend. 2005 erlitt er einen Schlaganfall und konnte fortan nicht mehr Konzertieren, Meisterkurse geben und Vorträge halten. Umso intensiver betrieb er Recherchen für Porträts vergessener Musikschaffender. Umfangreiche Internetdokumentationen widmete er dem Musikkritiker Walter Schrenk und der jüdischen Musikwissenschaftlerin Else Thalheimer, die bis 1933 die Veranstaltungen der Kölner Gesellschaft für Neue Musik organisierte. Er schrieb weitere Bücher über „Norbert von Hannenheim“ (2007) und „Hermann Heiß“ (2009). 2007 erhielt er eine Sonderehrung der Ernst von Siemens Musikstiftung für sein Gesamtschaffen.

Am 17. Januar 2025 ist Herbert Henck im Alter von 76 Jahren im niedersächsischen Zeven gestorben.

- Share by mail

Share on