Der Wutausbruch der FAZ-Autorin Lotte Thaler, bitte endlich das Regietheater der 70er-Jahre und dessen Erben im Alteisen des Musiklebens zu entsorgen, attackiert mehr angriffslustig als besserwisserisch einen Interpretationsansatz, der sich als Rost erweisen kann (hier den Namen der verhasstesten Inszenierung einsetzen) wie als Rose (wer möchte ernsthaft eine werktreue „Frau ohne Schatten“ sehen?). Ein Dauerbrenner, weitgehend beschränkt auf deutschsprachige Häuser, immerhin mehr als jedes zweite weltweit. Ich halte es lieber mit Christine Lemke-Matwey, die in der ZEIT die Fülle an neuen Opern in 2026 bejubelt. Auch mein Jahr beginnt mit vier Opernbesuchen.

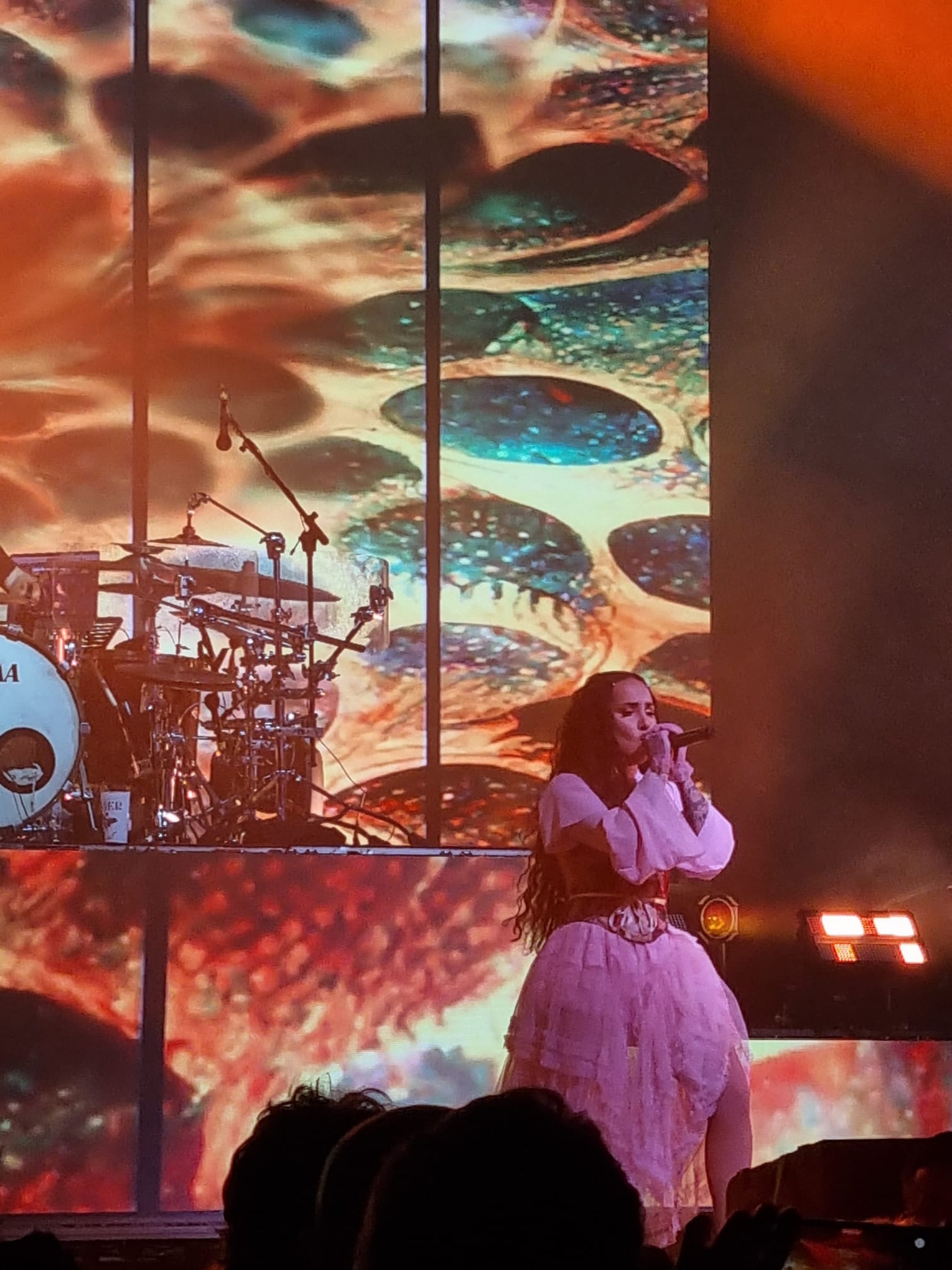

Jinjer in Köln. Foto: Christoph Becher

Bechers Bilanz – Januar 2026: Rost oder Rose?

Die Englische Katze 2025. Foto: © Geoffroy Schied

Die Regisseurin garantiert ein lebhaftes Theater, verschenkt aber den Schluss: Sie streicht den Plot-Twist, wonach die Heroine von ihrer (menschlichen) Besitzerin in der Themse ertränkt wird, und lässt im Unklaren, wann Minette (gesungen von Seonwoo Lee) lebt, wann sie stirbt und wann sie als Geist zurückkehrt. Michael Butler als alternder, aber mordlüsterner Präsident Lord Puff zieht am 25. Januar alle schauspielerischen und sängerischen Register, stets textverständlich und melodisch intonierend, selbst in Extremlagen. Meg Brilleslyper füllt mit vollem und wandelbarem Mezzo die Rolle der Babette mit Leben. Am Pult des Bayerischen Staatsorchesters betont Katharina Wincor die vielen tänzerischen Momente der Partitur, manchmal auch zuungunsten der Sänger oder der transparenten Instrumentation mit Zither und Heckelphon. Die Schlagzeuger prügeln in den Proszeniumslogen darüber hinweg, aber das passt zu der rabenschwarzen Satire.

Samuel Hasselhorn (Peter) Foto: Bernd Uhlig

Unter die Räder allerdings gerät „Das kalte Herz“ aus „Das Wirtshaus im Spessart“ (1828). Wilhelm Hauff platziert das märchenhafte Geschehen millimetergenau in sozialen Konflikten und ökonomischen Verteilungskämpfen. Drei Wünsche werden nicht einfach gewährt, sondern praktisch und moralisch diskutiert. Pintscher und sein Librettist Daniel Arkadij Gerzenberg dürfen die Zauberer im Schwarzwald gerne als „verstaubt und antiquiert“ belächeln. Ihr „Kaltes Herz“ aber bleibt gedanklich hinter Hauff zurück, wenn sie dessen Motive nicht an die Gegenwart heranführen, sondern im Esoterischen vernebeln. „Was willst du von mir?“, ruft Peter mit seltener Klarheit Azaël entgegen, und man möchte das auch diesen Theaterabend fragen.

Chor des Theater Bonn, Svenja Wasser, Dietrich Henschel, Ján Rusko. Foto: © Bettina Stöß

Die Aufführung gehört Dietrich Henschel, den ich in Bonn schon als Moses bewundert habe. Nicht nur seinem edlen, präsenten und immer präzise artikulierenden Bariton nimmt man den Gesangslehrer ab, auch körperlich besitzt er eine beneidenswerte Geschmeidigkeit. Ihm zur Seite steht Ensemblemitglied Nicole Wacker, ein Koloratursopran mit Wärme, Durchsetzungskraft und komödiantischem Talent. Ronnefelds Musik strebt keine emotionale Deutung des Geschehens an. Er jagt seine Instrumentalfarben in klirrende Spaltklänge, schreckt vor grellen Effekten nicht zurück (eine Arie mit Tuba allein) und zeigt der Überwältigungs-Oper die kalte Schulter. Damit lässt der von Boris Blacher ausgebildete Komponist 1961 noch einmal die 1920er-Jahre aufblühen: schnell, frech und gerne auch zynisch. „Und das nennt der Liebesgeschichte“, wundert sich ein Häftling, nachdem Salvatore sein Herz ausgeschüttet hat. Und klopft sich auf die Schenkel.

Duisburg: Giulio Cesare in Egitto

Partyzone mit Glitzerfummel

Zwischen Countertenor und Hosenrolle kann man in der Barockoper die binäre Orientierung verlieren. Musikalisch spielt das keine Rolle, aber so mancher Stoff rückt dadurch an die Gegenwart heran. Michaela Dicu schlägt in der Neuproduktion von Händels „Giulio Cesare in Egitto“ an der Oper Duisburg ein Gedankenexperiment vor. Die Regisseurin – ausgebildet in Gießen am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft – leitet an der Deutschen Oper am Rhein seit der Saison 2022/23 die „Junge Oper“. Ihre Frage lautet: Was wäre, wenn Giulia eine Frau und Kleopatro ein Mann wären? Gute Idee. Nur leider kleben die Übertitel am Textbuch und erinnern, der Szene widersprechend, penetrant an die Versuchsanordnung. So lodernd indes habe ich die Cesare-Arie „Va tacito e nascosto“ mit Solohorn (klasse: Magdalena Ernst) noch nie gehört. Dirigent Attilio Cremonesi nimmt sie langsam, die Duisburger Philharmoniker folgen ihm – wie stets an diesem 4. Januar – mit feiner Barock-Artikulation, wurzelnd im Spiel einer erlesenen Continuo-Gruppe. Im hochgefahrenen Orchestergraben integriert Cremonesi den zarten Originalklang in die handfeste Operngegenwart, wovon beide profitieren. Ensemblemitglied Anna Harvey singt die Arie und spielt den ganzen Abend mit Eros und Kalkül: eine moderne Herrscherin mit vollem Terminkalender, der leider das Schnittchen Kleopatro in die Quere kommt.

Giulio Cesare in Egitto. Foto: © Jochen Quast

Der phänomenale Dennis Orellana verkörpert den jungen Mann mit glockenhellem Sopran und auch in halsbrecherischen Koloraturen scheinbar ohne jede Anstrengung. Countertenor Maximiliano Danta (Sesto) steht ihm in nichts nach, mit großer Leichtigkeit hüpft seine Stimme in die Höhe, während er sich mit Nirena beim Rauchen verbrüdert und tatkräftiger wirkt als in anderen „Cesare“-Inszenierungen. Die Kostüme von Ariane Isabell Unfried verlagern den Historienschinken in eine Partyzone mit Glitzerfummel. Selbst das Böse ist hier halbseiden, mehr Maskerade als martialisch. Es geht um Macht, sagt das Regieteam und lässt groß die Buchstaben P-O-W-E-R über die Bühne schweben. Es geht um Sex, sagen die Kostüme. Es geht um Händel, sagt der Dirigent. Nur um die Geschlechter geht es nicht.

Ragnhild Hemsing. Foto: © Susanne Diesner

Aus dem Jahr 1926 erklingt am 16. Januar Dmitrij Schostakowitschs Erste Symphonie. Dirigentin Ustina Dubitsky überzeichnet deren Orchestereffekte nicht. Sie dirigiert die Musik hinter dem spektakulären Klangzirkus: Flötengesang, Blechchoral, Streichermarsch. Man möchte weinen. Denn Schostakowitsch erinnert daran, dass die junge Sowjetunion mit der Kunst-Avantgarde in eine bessere Welt aufbrechen wollte, bevor sie in die Hände finsterer Schlächter und gräulicher Agenten geriet. Die hohle Jubelmusik bestellten und bekamen. Auch von Schostakowitsch.

Köln: Jinjer

Zerberus und Kassandra

Das Gegengift zu Russland heißt nicht Schostakowitsch, sondern Jinjer, eine Metal-Band aus Kiew. Die ukrainische Sängerin Tatiana Shmayluk wechselt zwischen dem genretypischen Growling und einem rauen, wiewohl (auch live) akkurat intonierenden Mezzosopran, wie es ihr und Jinjers Songdramaturgien gefällt. Sie ist Zerberus und Kassandra in einer Person.

Jinjer in Köln. Foto: Christoph Becher

Am 23. Januar startet die „Duél“-Tournee mit neuer Platte im Kölner Palladium – vor einem begeisterten Publikum, dessen Höflichkeit mich immer wieder für die Metal-Welt einnimmt. Wer einen anrempelt, was jedem geschieht, der sich zu weit in die brodelnde Mitte vorwagt, bittet lächelnd um Nachsicht. Der Progressive Metal von Jinjer setzt Maßstäbe, nicht nur dank seiner charismatischen Sängerin, deren „Duél“-Outfit auch zu einem Folkfestival der 80er-Jahre passen würde. Im abrupten Umschalten zwischen unterschiedlichen Metren und Tempi, zwischen lichten Melodien und rappeligen Dezibel-Gewittern liegt das Lebenselixier des Genres. Shmayluks drei Mitstreiter verzichten auf das übliche Posing, sie sind mit den komplexen Strukturen der Songs vollauf beschäftigt. Fürs Headbanging sind die Haare ohnedies zu kurz.

- Share by mail

Share on