Mit der Premiere von John Coriglianos Oper „The Ghosts of Versailles“ hat das Theater Regensburg seine Spielzeit eröffnet. Trotz des Erfolgs der gut gemachten Produktion blieben Fragen nach der Substanz des Stücks offen.

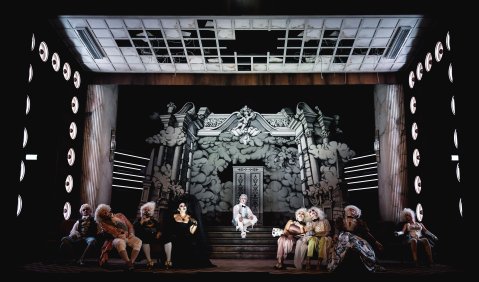

„The Ghosts of Versailles“ am Theater Regensburg. Foto: Marie Liebig

Um sich selbst kreisend: John Coriglianos „The Ghosts of Versailles“ am Theater Regensburg

Wo beginnen? Vielleicht mit dem Ende: Als der 87-jährige John Corigliano zum Schlussapplaus die Bühne betritt, ist der Jubel groß. Seine „Grand Opera Buffa“ hat dank einer opulent ausgestatteten und passgenau inszenierten Produktion ihr Publikum gefunden. Doch ist sie über beachtliche szenische und musikalische Oberflächenreize hinaus auch wirklich gutes Musiktheater?

Handwerklich kann man Corigliano und seinem Librettisten William M. Hoffman wenig vorwerfen. Sie haben der New Yorker Metropolitan Opera 1991 (und damit 8 Jahre verspätet) ein Spektakel geliefert, das deren 100. Geburtstag würdig war. Ausgehend vom Drama „La mère coupable“ (Die schuldige Mutter), dem dritten Teil der Figaro-Trilogie des Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, hatte Hoffman dem Komponisten eine Steilvorlage für eine nostalgische Rückschau in die Opernhistorie geliefert.

Doch Coriglianos Ambitionen gingen über eine Hommage an die musikalischen Komödien eines Mozart und Rossini (siehe „Die Hochzeit des Figaro“ und „Der Barbier von Sevilla“) und an den spätromantischen Klassizismus eines Richard Strauss („Rosenkavalier“ und „Ariadne“) hinaus. So entstand die Idee einer Rahmenhandlung, in der die Geister Marie Antoinettes und ihres Verehrers Beaumarchais im Zentrum stehen, mit dem eifersüchtigen Ludwig XVI. als komödiantischem Sidekick. Der Dichter will – die „Mère coupable“-Handlung als Zeitmaschine nutzend – die Geschichte der französischen Revolution neu schreiben und damit seine Antonia vor der Guillotine retten.

Dieser etwas bemüht wirkende Geister-Rahmen bot Corigliano die Gelegenheit, sich mit gemäßigt dissonanter Klang-Fahlheit als ernst zu nehmender Zeitgenosse zu präsentieren. Das funktioniert zur Differenzierung der Erzählebenen sehr gut, emotionaler Tiefgang wird dadurch aber mehr behauptet als eingelöst. Die mit Halb- und Vollzitaten gespickte Stilcollage der Oper in der Oper ist dann aber immer wieder virtuos ins Werk gesetzt:

Figaros erster Auftritt wirbelt zwischen Barbier-Tumult und Gilbert & Sullivan-Geplapper umher; der von Mozarts Rosen-Arie inspirierte Dialog der Gräfin Rosina mit Cherubino entfaltet sich zu einem Quartett von Strauss’scher Opulenz; das auf Rossinis „Italienerin in Algier“ anspielende Finale des ersten Aktes franst herrlich chaotisch aus – mit der (in Regensburg aus dem Schnürboden schwebenden) Wagner einfordernden Walküre als köstlichem Schluss-Gag.

Wo Corigliano sich dann allerdings im zweiten Akt mit einem (dramaturgisch überflüssigen) Duett Susanna-Rosina an Mozarts himmlischem „Soave sia il vento“ aus „Così fan tutte“ vergreift, kommt er einer Art Leichenfledder-Kitsch gefährlich nahe. Hier zeigt sich endgültig, dass er von der zynischen Schärfe und Brillanz eines Igor Strawinsky (Stichwort „The Rake’s Progress“) schmerzlich weit entfernt ist.

Das gut aufgelegte Philharmonische Orchester unter GMD Stefan Veselka servierte Coriglianos süffigen Eklektizismus mit virtuoser Selbstverständlichkeit, bisweilen aber auch etwas pauschal und ungenau ausbalanciert. Leider von einem elektronischen Cembalo umspült, klangen die Rezitative ein wenig billig, der bewusst trashige Synthesizer zur ohnehin musicalnahen Wurm-Arie des Bösewichts Bégearss (Martin Lechleitner) hätte dagegen ruhig etwas aufgedreht werden können.

Regisseur Sebastian Ritschel hat zusammen mit seinem Ausstatter Christophe Ouvrard die Sphären visuell und atmosphärisch überzeugend getrennt. Die Geister verfolgen die in schwarz-weißer Papiertheater-Kulisse sich abspielende Opernzeitreise von verblichenen Kinosesseln aus. Für den Empfang in der türkischen Botschaft werden alle Register gezogen: Roger Krebs trägt als Suleyman Pasha einen monströsen Fatsuit vor sich her, riesige Pop-Art-Kamele bilden die Kulisse für den Auftritt der Samira, der mit der famos performenden Fabiana Locke als Musical-Galaeinlage funktioniert.

Das vokale Zentrum des Abend bilden mit starker sängerischer und szenischer Präsenz Iida Antola als Marie Antoinette und Seymur Karimov als Beaumarchais. Benedikt Eder kann als Figaro mit seiner Quirligkeit glänzen, Theodora Varga (Rosina), Carlos Moreno Pelizari (Almaviva), Svitlana Slyvia (Susanna) sowie das übrige Ensemble nebst Chor und Tänzern sind mit überzeugender Verve bei der Sache.

All das kann am Ende freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass einen das selbstreferenzielle Spiel dieser im Grunde doch reichlich eitel um sich selbst kreisenden Oper mit einer gewissen Leere zurücklässt.

- Share by mail

Share on