Es ist eine wundersame Welt, die der zweiten Inszenierung am Theater Lübeck (Premiere: 15.11.2025) zugrunde liegt. Um den Optimismus als Lebenselixier geht es, aber außer Katastrophen, menschlichen wie natürlichen, hält sie nichts bereit. Erfunden hat sie François-Marie Arouet (1694–1778), ein streitbarer französischer Schriftsteller, Philosoph und Historiker, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Voltaire. 1759 hatte er im Alter von 64 Jahren die Weltliteratur gewordene Novelle (manchmal auch als Roman gelesen) „Candide ou l’optimisme“ veröffentlicht. Sie zeichnet das abenteuerliche Leben des Titelhelden nach, gibt sich als vermeintliche Übersetzung aus dem Deutschen aus und nennt einen ‚Mr. Le Docteur Ralph‘ den Verfasser. Aber es ist nichts als ein weiteres Pseudonym des Pseudonyms Voltaire. Er liebte das Versteckspiel.

Sophie Naubert (Cunegonde), Noah Schaul (Candide). Foto: Jochen Quast

Lübeck: „Candide“ oder die wundersame Welt eines Aufgeklärten

1956, knapp 200 Jahre später, reizte die Novelle Leonard Bernstein (1918–1990). Er beeilte sich, daraus ein Vokalwerk zu machen. (Eine kleine Anmerkung sei erlaubt: Als Fake würde man heute gerne verbuchen, dass „Lenny“ Bernstein sich zu dem Dienst verdingen ließ, den „Freund“ Justus Frantz zu unterstützen. Der ist inzwischen wegen seiner Putin-Nähe beim Festival eine Persona non grata, ein Schicksal, das ähnlich Sonnyboy und Titelheld Candide widerfuhr, z. B. als gleich anfangs sich seine Cousine Kunigunde von ihm „aufklären ließ“, was aber den Vater und Onkel störte.)

Der überbordende Stoff, im Libretto schwer zu bändigen und satirisch zu formen, verhinderte wohl den Anfangserfolg, so dass zwei weitere Fassungen entstehen mussten. Die musikalischen Nummern dagegen blieben zumeist, wie sie waren, oder wurden ergänzt. So wurde das Werk mal als komische Oper, mal als Musical etikettiert.

Das Theater Lübeck, das „Candide“ zusammen mit dem Theater Regensburg produzierte, hat sich für „komische Operette“ entschieden, obwohl das eine falsche Fährte legt. Denn die Version wird zwar so wie die früheste Fassung genannt, ist aber von Bernhard-Viktor von Bülow (1923–2011) für einen Spielort in München geschaffen. Er, der als Loriot besser bekannt ist, hatte die wirre Handlung in seiner eigentümlichen Sicht geglättet und pointiert. Und in dieser Art wurde sie nun als „Kooperation“ mit der Domspatzen-Stadt angepriesen, was auch nicht stimmt oder, wie man ja heute sagt, ein Fake ist. Die Regensburger hatten 2022 nämlich das erlebt, was bereits ein Jahr früher in Münster inszeniert worden war. Aber warum wurde das verschwiegen? Schließlich lacht man in Münster auch bei Kriminalfällen. Wichtiger noch, in Westfalen, mit Münster als Zentrum, liegt schließlich „Candides“ Ausgangspunkt. Dort erhielt der Held selbst, wie auf all den genannten Bühnen zu erleben, 1759 erst seine drastische „Aufklärung“, so wie wir die Voltaire-Epoche heute in der reduzierten Art verstehen. Egal: Aus sexueller Lust war Candide über Länder und Kontinente hinweg seiner geliebten Kunigunde auf der Spur, bis er sie endlich für ein Häuschen mit Garten begeistern konnte und für eine Kuh, nur hatte die die Pocken, womit sein Optimismus sich zerschlug.

Gute Regie

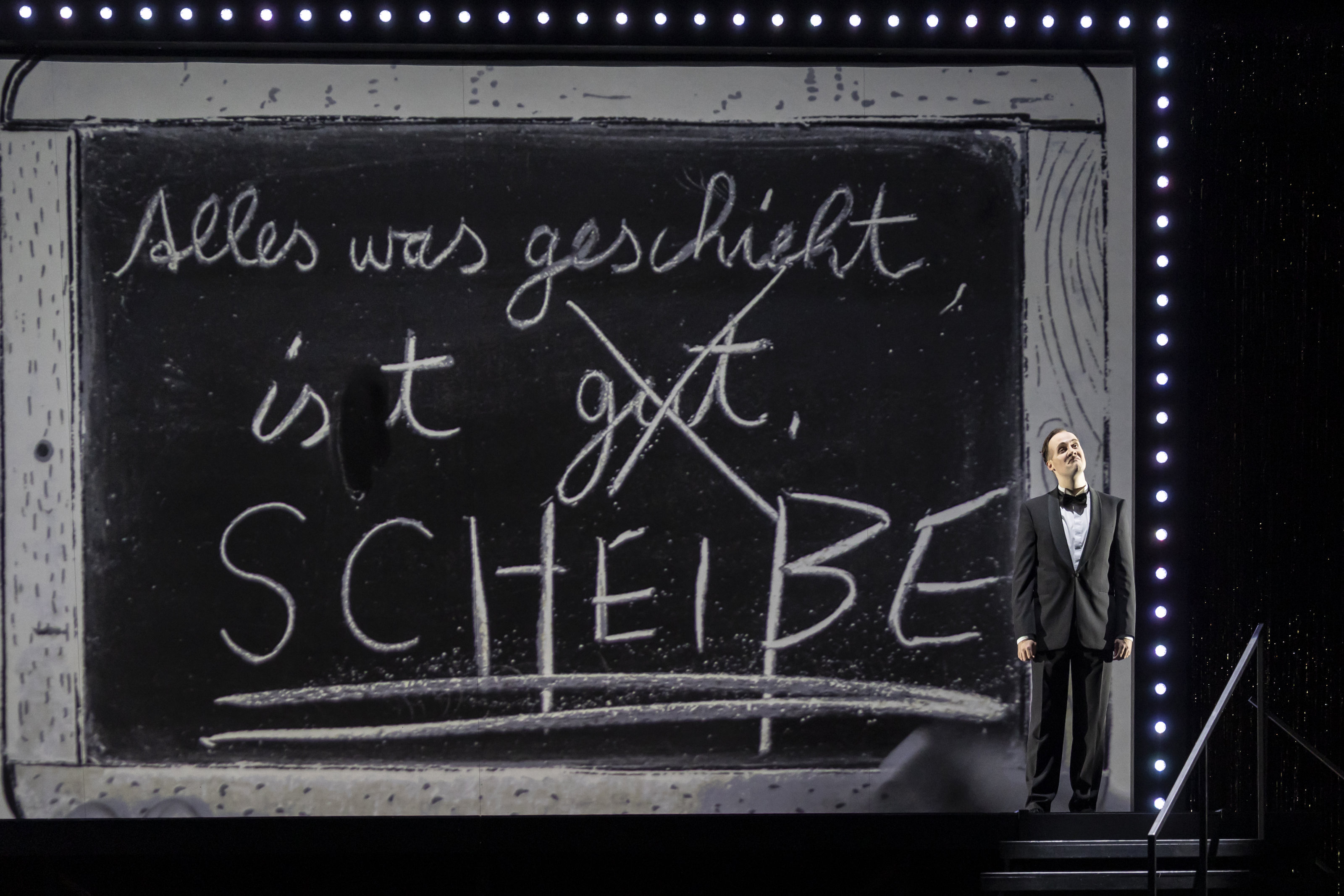

Für das, wie man Westphalen mit Südamerika verbinden kann, das Erdbeben in Lissabon mit dem Siebenjährigen Krieg, die Inquisition mit Sklaverei und Piraterie, hatte Ronny Scholz, u.a. Operndirektor in Münster, jetzt Chefdramaturg in Regensburg, einen einleuchtend lockeren Regieeinfall. Er verzichtete ganz und gar nicht auf Rollenspiele, ließ sie aber nur angedeutet zu und ohne Kostüme. Das ist nicht nudistisch gemeint, diente lediglich, eine konzertante Aufführung vorzutäuschen. Selbstredend betreten alle Mitwirkenden in ehrbarer Abendkleidung die Szene. Die ist auf einer zwei-etagigen und links und rechts mit halbrunden Teppen verbundenen Varietébühne angelegt. Der Orchestergraben wird abgedeckt, darauf der Chor gesetzt und das Orchester samt dem Dirigenten (Nathan Bas) in den Bühnenhintergrund verdrängt. Vor dem Chor agieren zwei mit Stift, Kreide oder Pinsel malende oder Bildchen verschiebende „Live-Illustratoren“ auf einem Projektor, der seine Bilder auf eine Fläche hoch oben am Bühnenportal wirft. Zusammen mit den von einem Erzähler in Vertretung von Loriot gesprochenen Texten müssen die Zuschauer daraus die Handlung erfassen, was unter Einfluss so mancher Mätzchen glänzend gelingt, beim Erzähler (Steffen Kubach), noch mehr bei den punktgenau zu Song oder Text Agierenden (Robert Nippoldt, Lotta Stein).

Auge und Ohr haben viel zu verkraften, denn die buchstäblichen wie figürlichen Spielchen auf der Projektionsfläche gibt es zusätzlich neben der Textübersetzung auf der Übertitelungsanlage. Außerdem ist das Schauspiel trotz der angeblichen Reduktion auf eine konzertante Darstellung wichtigstes Ausdrucksmittel. So kommen Bernsteins Quellen deutlich zu Gehör, die Mazurka etwa im ersten Akt, auch Walzer wie Flamenco. Grandios ist die Glitter-Arie der Kunigunde mit rasanten Koloraturen, die zusätzlich noch durch stimmliche Modulation eingefärbt werden. So macht schließlich doch Bernsteins Musik den Abend zum Ereignis, die sich zwar noch nicht des Jazz imitierenden Pops bedient, dennoch sehr geschickt typische Musikformen aller Welt einsetzt.

… und viel Beifall

Der Schlussbeifall mit Standing Ovations zeigte jetzt das ganze Haus in Aktion, besonders auch die Kritiker. Das Publikum applaudierte ausdauernd, die Darsteller und die Musiker, natürlich auch das weitere Personal freute sich, musste allerdings beim Verbeugen Ausdauer haben.

Viktor Aksentijević (Dr. Pangloss). Foto: Jochen Quast

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!